11月30日(土)に令和6年度 第27回 幼小中一貫教育研究会が開催されました。

今年度は、研究テーマを「人とのかかわりの中でレジリエンスの育成をめざす幼小中一貫教育カリキュラムの研究 ―子供の受容と共感を促す手立てに着目して―」として、授業の公開、講演会、協議会などを行いました。

本大会では、約350名の方に参会していただき、貴重なご意見をいただきました。ありがとうございました。

本ページより、3回に分けて研究会の様子をご紹介します。本ページでは、基調提案、講演会についてです。

大会の最初には、研究主任より、研究基調提案がありました。

研究のキーワードとなる「受容と共感」に着目した背景から、目指す子供の姿などを現状の子供の姿と照らし合わせながら紹介がありました。

本学校園では、1つの敷地内に幼稚園、小学校、中学校が設置されていることから、同学年だけでなく、異学年・異校種を含めたさまざまな交流が生まれます。

そのような強みを生かしながら、ただ人と人とのかかわりを生むだけでなく、かかわりの中で「受容と共感」を促す良さがどこにあるのかなどの見どころについても説明がありました。

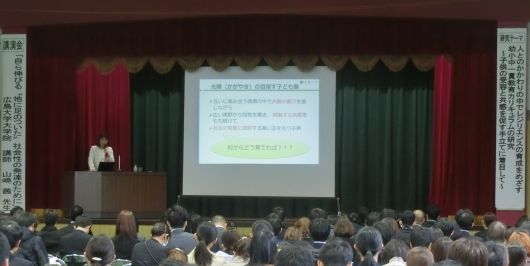

午後の最初には、広島大学大学院 人間社会科学研究科の山崎茜先生をお招きし、ご講演をいただきました。

「⾃ら伸びる“地に⾜のついた”社会性の発達のためにー情動と愛着の発達の観点からー」というテーマで、本学校園の取組を専門的な理論をもとに丁寧にご説明いただきました。

印象に残ったお話をご紹介します。

教師が子供の言動に対して、受容や共感をするためには、子供への理解が欠かせません。

子供を理解するためには、学校生活を送る中での「子供の行動や現象」などをもとに、子供の性格や特性等を捉えることが多いです。

しかし、そのような表出されたサインだけでなく、行動の内面にある子供の心理や、さらには子供の発達にも目を向けることが本当の子供の理解へとつながるということでした。

そのような子供の理解が子供への愛情そのものであるということで、子供に関わるすべての大人にとって考えさせられる内容だったと思います。

山崎先生、ありがとうございました。

Home

Home