大学院医系科学研究科 口腔保健疫学 内藤真理子

Tel:082-257-5959 FAX:082-257-5795

E-mail:naitom@hiroshima-u.ac.jp

(*は半角@に置き換えてください)

本研究成果のポイント

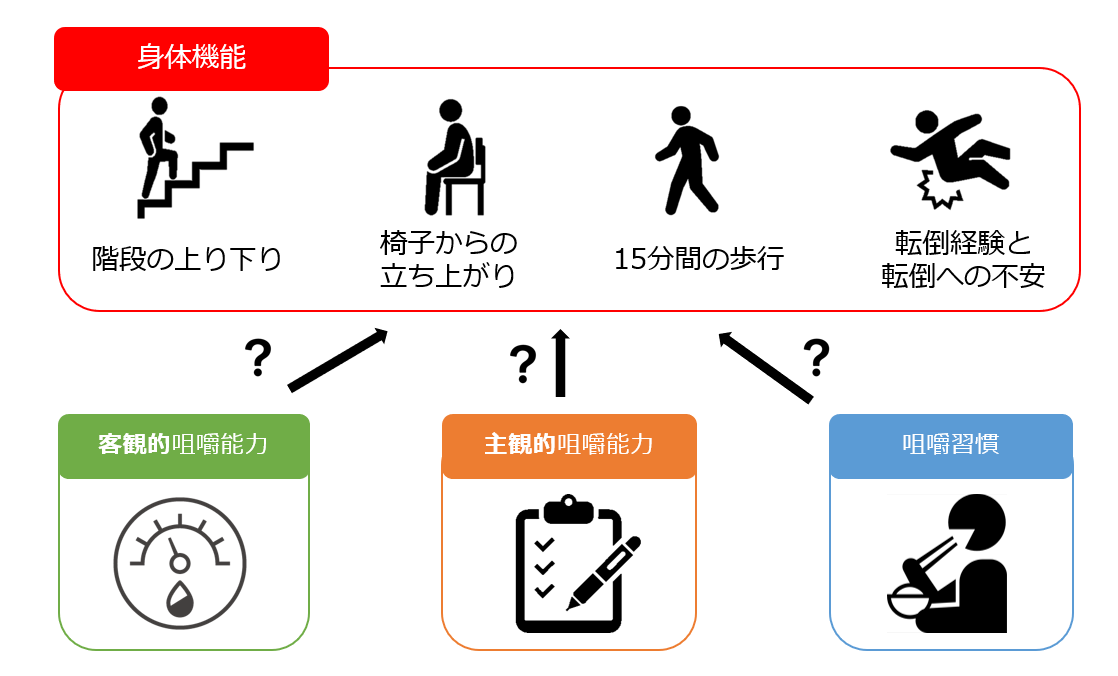

- 65-84歳の地域在住高齢者を対象としたコホート研究(あるグループを追跡して、健康状態の変化を調べる研究)の結果、主観的な咀嚼能力および咀嚼習慣は身体機能の低下と関連することが明らかとなりました。

- 咀嚼能力および咀嚼習慣を良好な状態に保つことは、高齢者の身体機能の維持に寄与する可能性があると考えられます。

概要

広島大学大学院医系科学研究科の竹下萌乃博士課程前期修了生、内藤真理子教授、愛知県歯科医師会の内堀典保会長らの研究グループは、愛知県の「歯科検診と事後フォローによる高齢者の自立支援と重症化予防への検証及び口腔機能の維持と栄養・運動を含めた総合プログラム検証事業」で収集されたデータから、65-84歳の男女において、身体機能と咀嚼能力および咀嚼習慣が関連することを明らかにしました。

本研究結果は、「BMC Oral Health」に令和6年10月24日付でオンライン掲載されました。

論文情報

・論文タイトル:Association of physical function with masticatory ability and masticatory habits: a cohort study

・著者:Moeno Takeshita1, Mariko Naito2,*, Rumi Nishimura2, Haruka Fukutani3, Minami Kondo1, Yuko Kurawaki2, Sachiko Yamada4 and Noriyasu Uchibori5

1 R&D, Sunstar Inc., Osaka, Japan

2 Department of Oral Epidemiology, Hiroshima University Graduate

School of Biomedical and Health Sciences, Hiroshima, Japan

3 Dentistry and Oral Surgery, Japan Community Health Care Organization

(JCHO) Tokuyama Central Hospital, Yamaguchi, Japan

4 Speech Clinic, Division of Specific Dentistry Hiroshima University

Hospital, Hiroshima, Japan

5 Aichi Dental Association, Aichi, Japan

*Corresponding author

・掲載雑誌:BMC Oral Health(Q1)

・DOI:https://doi.org/10.1186/s12903-024-05051-6

背景

加齢に伴い、疾患や障害は増加し、介護を必要とする人の数も増加する可能性が高くなることから、健康寿命を延伸するための取り組みがますます重要になっています。

身体機能が低いことはフレイル(加齢により心身が老い衰えた状態)や入院等のリスクが高くなると報告されているため、身体機能を適切に評価し、高齢者の健康寿命延伸に対する介入に役立てることは重要です。

先行研究において、客観的または主観的な評価により測定された咀嚼能力は身体機能と相関関係にあることが示されています。一方、「よく噛んで食事をする」といった咀嚼習慣と、身体機能との関連性を検討した研究はほとんどありません。

本研究グループでは、高齢者の身体機能の低下には、咀嚼能力だけではなく咀嚼習慣も関係している可能性があると仮説を立て、検証を行いました。

研究成果の内容

- 本研究は、厚生労働省の平成30年度老人保健健康増進等事業の採択事業の一つである「歯科検診と事後フォローによる高齢者の自立支援と重症化予防への検証及び口腔機能の維持と栄養・運動を含めた総合プログラム検証事業」のデータを分析しました。対象者は愛知県東浦町在住の65-84歳男女146人です。

- 身体機能の評価は、基本チェックリスト※1のうち、身体機能を示す5つの質問を用いました。咀嚼能力は機器または歯科医療従事者によって測定された客観データ(客観的咀嚼機能、客観的咬合力、現在歯数)および自記式アンケート※2によって得た主観データ(主観的咀嚼機能、主観的咬合状態)により評価しました。咀嚼習慣は、自記式アンケート※2から得られた回答によって評価しました。

- 対象者146人(男性77人、女性69人、年齢中央値73人)のうち、30人(20.5%)において1年間で身体機能が低下していました。

- 性別や年齢といった対象者の背景の差を調整後、身体機能と咀嚼能力および咀嚼習慣の関連を解析したところ、主観的に咬合状態が不良であること(オッズ比6.00 、95%信頼区間1.44–25.05)および咀嚼習慣が不良であること(同6.49 、2.45–17.22)は1年後の身体機能の低下に影響を及ぼしていました。

今後の展開

本研究の結果、地域に暮らす自立高齢者における咀嚼能力および咀嚼習慣は1年後の身体機能と関連していました。高齢者の身体機能を維持するためには、咀嚼能力だけでなく咀嚼習慣にも配慮した早期の介入が必要であると考えられます。今後は長期にわたる追跡と対象者数を増やした調査を実施すること、さらに質問票の信頼性の検証を行うことが必要です。

解説

※1 基本チェックリスト

介護予防や将来介護が必要となる可能性のあるハイリスク高齢者の早期選定を目的として厚生労働省によって作成された。25の質問に対して「はい/いいえ」で回答する自記式質問票である。7つの領域の質問群から構成され、本研究ではその中の「身体機能」の領域を用いた。

※2 自記式アンケ―ト

・主観的咀嚼機能(「半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか」に対してはい/いいえで回答)*基本チェックリストNo.13の質問を活用

・主観的咬合状態(「自分の歯または入れ歯で左右の奥歯をしっかりとかみしめられますか」に対してはい/いいえで回答)

・咀嚼習慣(「ゆっくりよく噛んで食事をしますか」に対してはい/いいえで回答)

Home

Home