大学院医系科学研究科免疫学 河野 洋平(カワノヨウヘイ)

Tel:082-257-5178 FAX:082-257-5179

E-mail:kawanoyo@hiroshima-u.ac.jp

本研究成果のポイント

炎症時などに分泌される物質「IL-6※1」によって、本来リンパ球になるはずの細胞が、マクロファージに変化することを発見しました。免疫細胞が柔軟に姿を変える性質(可塑性)の解明と、がんなどの疾患に対する新しい治療法開発に貢献する可能性があります。

概要

広島大学大学院医系科学研究科免疫学の研究グループは、本来はB細胞やT細胞などのリンパ球をつくるはずの幼若な細胞(共通リンパ球系前駆細胞※2、Common Lymphoid Progenitors, CLP)が、炎症などで増える物質「IL-6」の刺激によって、マクロファージという系統の異なる細胞へと変化することを明らかにしました(図1)。さらに、この変化に関わる重要な遺伝子として「C/EBPβ※3」を特定しました。変化した細胞は免疫力を低下させる性質を持ち、アレルギー性炎症を抑える効果も確認されました。この発見は、炎症やがんなどでみられる免疫の異常に新たな光を当てるとともに、今後の治療法開発にもつながる可能性があります。

本研究は、ロンドン時間の2025年8月12日にSpringer Nature出版による国際学術誌「Cell Death and Disease」に掲載されました。

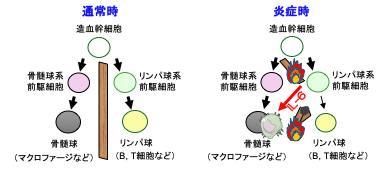

図1.今回の研究のまとめ

通常はリンパ球系と骨髄球系は分け隔てられて成長していくが、炎症時にはその垣根が壊されてリンパ球系前駆細胞から骨髄球がつくられる。

<発表論文>

論文タイトル:IL-6-C/EBPβ signaling drives monocytic differentiation of murine cultured lymphoid progenitors with immunoregulatory properties

著者:河野洋平1,‡, 勝矢希望1, 森山瑞希1, 大木駿1, 北嶋康雄1, 保田朋波流1

1 広島大学大学院医系科学研究科免疫学, ‡ 責任著者

掲載雑誌:Cell Death and Disease (Q1)

DOI番号:https://doi.org/10.1038/s41419-025-07930-4

背景

私たちの体を守る免疫細胞にはさまざまな種類があり、それぞれ異なる働きをしています。これらの細胞は「造血幹細胞※4」(すべての血液細胞のもとになる細胞)から分かれることで生まれます。造血幹細胞はまず「リンパ球系前駆細胞」や「骨髄球系前駆細胞」という種類の細胞に分かれ、一般的にリンパ球系前駆細胞からはT細胞やB細胞などを含む「リンパ球」に、骨髄球系前駆細胞からはマクロファージや好中球などを含む「骨髄球」になります。

ところが、近年ではその境界があいまいで、環境によって細胞の運命が変わる、つまり、リンパ球前駆細胞から骨髄球が生まれたりする性質が注目されており、これを「可塑性」といいます。骨髄球は生まれつき備わった免疫力で、侵入した異物や外敵を排除することが主な役割です。一方、リンパ球は経験を積むほど戦闘能力が高くなり、骨髄球では抑えられなかった強敵を退治する役割があり、その役割はそれぞれで異なるため、身体の状態ごとに適切な細胞が増えることが重要です。しかし、「可塑性」により本来増えるべき細胞が増えなかったり、必要ない細胞が増えてしまうと、病気に対して正しく効果を発揮できない場合があります。特にがんや慢性炎症といった病気では、リンパ球が減る代わりに骨髄球が増えることで免疫力が低下し、予後不良につながることが考えられており、その仕組みの解明が求められていました。

研究成果の内容

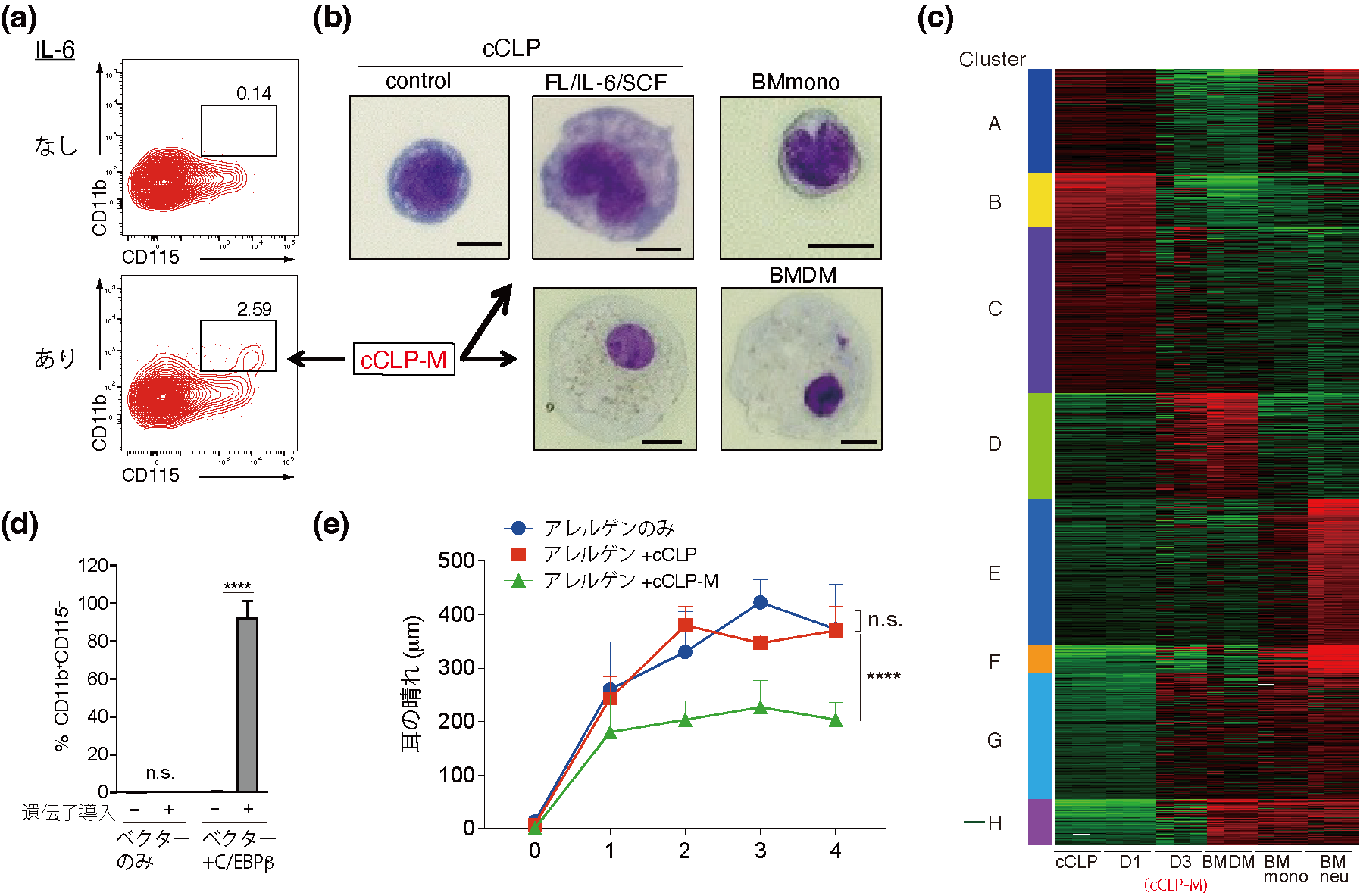

本研究では、筆者らが独自で開発してきたマウス由来培養リンパ球系前駆細胞(cCLP)※5に、「IL-6」と呼ばれる炎症性サイトカインを加えたところ、CD11b⁺CD115⁺の単球/マクロファージ(cCLP由来単球/マクロファージ、cCLP-M)が生まれることを確認しました(図2 a-c)。実際にマウス生体由来CLPも同様の刺激によって骨髄球へ分化できることがわかりました。cCLP-Mは、病原体を認識するセンサーや異物を取り込む能力を持ちながら、炎症を引き起こす物質(TNF-α)や抗原提示能力(MHCクラスII)の発現が低く、死細胞を貪食するなどの特徴を持ち、免疫を抑える性質があることがわかりました。さらに、この分化の鍵となる遺伝子が「C/EBPβ」であることを明らかにしました。C/EBPβの働きを強めるだけで、IL-6がなくてもcCLP-Mが生まれることを確認しています(図2 d)。また、これらのcCLP-Mをマウスのアレルギー皮膚炎モデルに投与すると、炎症が抑えられることもわかりました(図2 e)。この成果は、リンパ球系細胞が骨髄球系細胞に変化する新しい仕組みを明らかにしたものであり、これまで知られていなかった免疫細胞の柔軟性(可塑性)を示しています。

図2. (a)IL-6の有無による分化誘導3日後のcCLPのCD11bおよびCD115発現。(b)cCLP分化誘導前(左)、後(中央上下)のメイ-グリュンワルド・ギムザ染色画像。BMmono:マウス骨髄由来単球(右上)、BMDM:マウス骨髄培養マクロファージ(右下)。バーの長さ, 10μm。(c)表示した細胞のRNAseqによる網羅的遺伝子発現(k-means解析)。D1およびD3: cCLP分化培養後1日目(D1)および3日目(D3)。BMNeu:マウス骨髄好中球。(d)レトロウイルスベクターを用いたcCLPへのC/EBPβ遺伝子導入後3日目のCD11b+CD115+発現細胞の 割合。(e)アレルギー性炎症マウスモデル(青)へのcCLP(赤)およびcCLP-M(緑)移入による耳介腫脹。

今後の展開

今回の研究は、炎症環境下においてリンパ球系前駆細胞が免疫抑制型マクロファージへと変化する可能性を示しました。今後は、この現象が実際に体内でも起きているかどうか、また、がんや慢性炎症の病態にどのように関わっているかを明らかにしていく必要があります。さらに、IL-6やC/EBPβをターゲットとした新しい免疫制御法の開発にもつながることが期待されます。

研究資金および謝辞

本研究は、科学研究費助成事業基盤研究(C)(23K078350A)、武田科学振興財団医学系研究助成、先進医薬研究振興財団血液医学研究助成、G-7奨学財団研究開発助成金、および地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)の支援によって実施されました。また、本研究の一部は広島大学自然科学研究支援開発センター(NBARD-00134)および原爆放射線医科学研究所の共用機器を利用して行われました。本研究は広島大学から論文掲載料の助成を受けています。

参考資料

※1 IL-6(インターロイキン-6):免疫応答や炎症反応を調節するサイトカインの一種で、様々な細胞から産生されるタンパク質です。

※2 リンパ球系前駆細胞(CLP):リンパ球(B細胞、T細胞、NK細胞など)になる前の段階の細胞のことです。造血幹細胞から分化し、リンパ球へと成熟していく過程の中間的な存在です。

※3 C/EBPβ:遺伝子の発現を調節する転写因子の一員であり、細胞の成長、分化、機能維持に重要な役割を果たすタンパク質です。特に、免疫細胞の成熟や炎症反応、脂肪細胞の分化など、様々な細胞過程に関与しています。

※4 造血幹細胞:血液を作るもとになる細胞で、白血球、赤血球、血小板などの様々な血液細胞に分化する能力と、自分自身を複製する能力(自己複製能)を持つ細胞です。

※5 マウス由来培養リンパ球系前駆細胞(cultured CLP, cCLP)

マウス骨髄にわずか0.03%のみ存在する希少なCLPを単離し、遺伝操作を行わずに独自の無血清培地のみで、あらゆるリンパ球系への分化能力を保持したま大量に増やすことに成功した培養CLPです。

Kawano Y†, Petkau G, Stehle C, Durek P, Heinz GA, Tanimoto K, Karasuyama H, Mashreghi MF, Romagnani C, Melchers F† (†corresponding author). Stable lines and clones of long-term proliferating normal, genetically unmodified murine common lymphoid progenitors. Blood. 131(18):2026-2035, 2018.

Home

Home