【本研究成果のポイント】

・ 人工DNA切断酵素と生物が持つDNA修復機構の一つを利用して、染色体上の狙った位置に外来遺伝子を挿入する技術(PITChシステム)の詳細な手法を発表

・ ヒト培養細胞における外来遺伝子挿入の手法を簡略化し、およそ1か月半で目的の遺伝子挿入細胞株を樹立するプロトコールを確立

・ 両生類(カエル)においても、染色体上の特定位置に外来遺伝子を挿入する実験手順を公開

広島大学大学院理学研究科 佐久間 哲史 特任講師は、同研究科の 山本 卓 教授および 鈴木 賢一 特任准教授らと共同で、人工DNA切断酵素(※1)を用いた簡便かつ迅速な遺伝子挿入技術(PITChシステム)の詳細なプロトコールを発表しました。従来法と比較して簡略化された本プロトコールが公開されることにより、多くの研究者がこのゲノム編集技術(※2)を様々な細胞種や動物種での遺伝子挿入に利用することを手助けし、基礎生命科学研究および応用研究の発展に貢献することが期待されます。

本研究成果は、12月18日(日本時間2:00)、英国Nature Publishing Groupの科学雑誌『Nature Protocols』に掲載されました。

<発表論文>

URL: http://www.nature.com/nprot/

DOI: 10.1038/nprot.2015.140

論文タイトル: "MMEJ-assisted gene knock-in using TALENs and CRISPR-Cas9 with the PITCh systems"

著 者: 佐久間 哲史, 中出 翔太, 坂根 祐人, 鈴木 賢一, 山本 卓

(広島大学大学院 理学研究科 数理分子生命理学専攻)

【背景】

人工DNA切断酵素であるTALENやCRISPR-Cas9を用いたゲノム編集技術により、染色体上の狙った位置に外来遺伝子(例えば緑色蛍光タンパク質遺伝子等)を挿入する手法として、相同組換え(※3)に依存する方法が一般的に用いられています。しかしながら相同組換え活性の低い細胞種や生物種では、従来法による挿入効率が低いという問題点がありました。そこで本研究グループらは、相同組換えに依存しない新規遺伝子挿入法としてPITChシステムを考案し、2014年に英国Nature Publishing Groupの科学雑誌『Nature Communication』に発表しました。

<参考論文>

Microhomology-mediated end-joining-dependent integration of donor DNA in cells and animals using TALENs and CRISPR/Cas9.

Nakade S, Tsubota T, Sakane Y, Kume S, Sakamoto N, Obara M, Daimon T, Sezutsu H, Yamamoto T, Sakuma T, Suzuki KT.

Nat Commun. 2014 Nov 20;5:5560. doi: 10.1038/ncomms6560.

ニュースリリース:

http://www.mls.sci.hiroshima-u.ac.jp/smg/documents/Natcommun2014.pdf

【研究手法と成果】

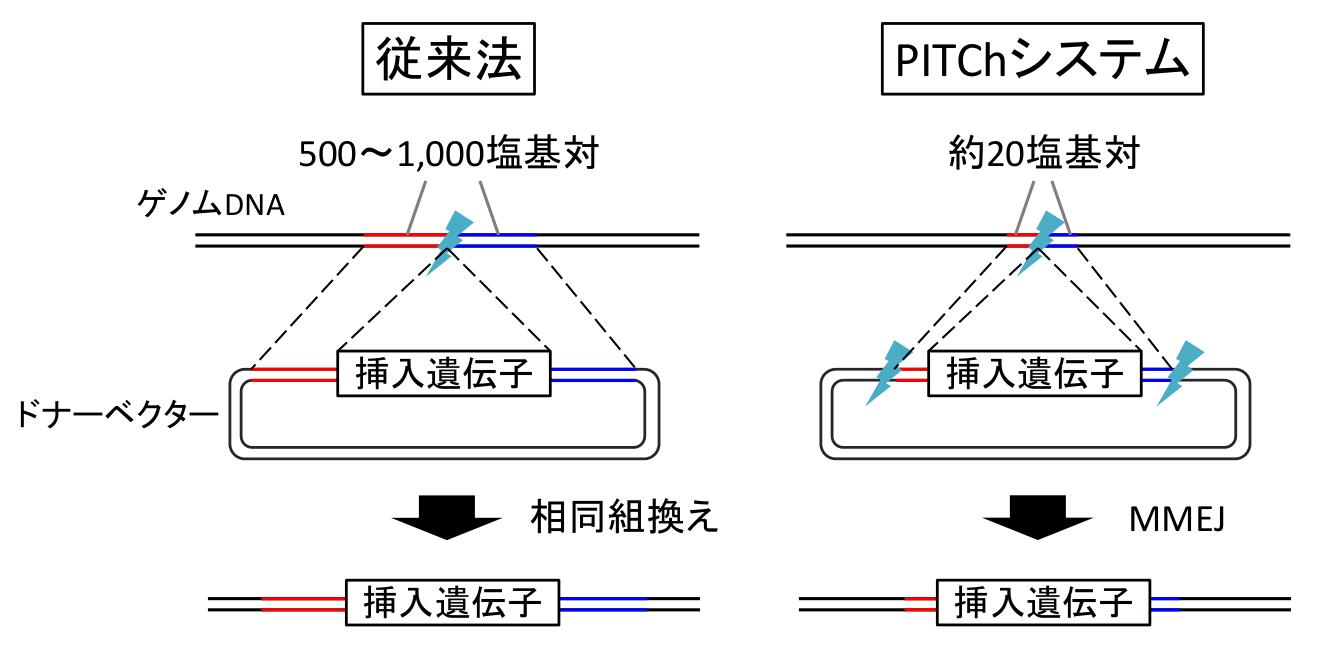

PITChシステムは、相同組換えとは異なるDNA二本鎖切断の修復機構であるマイクロホモロジー媒介末端結合(MMEJ ※4)を利用して外来遺伝子を挿入する方法です。従来法では、相同組換えを効率的に起こさせるために、目的の遺伝子の両外側に500~1,000塩基対ほどの相同配列を付加したドナーベクターを作製する必要がありましたが、PITChシステムでは20塩基対ほどでよく、ドナーベクターの作製工程が大幅に簡略化されています(図1)。

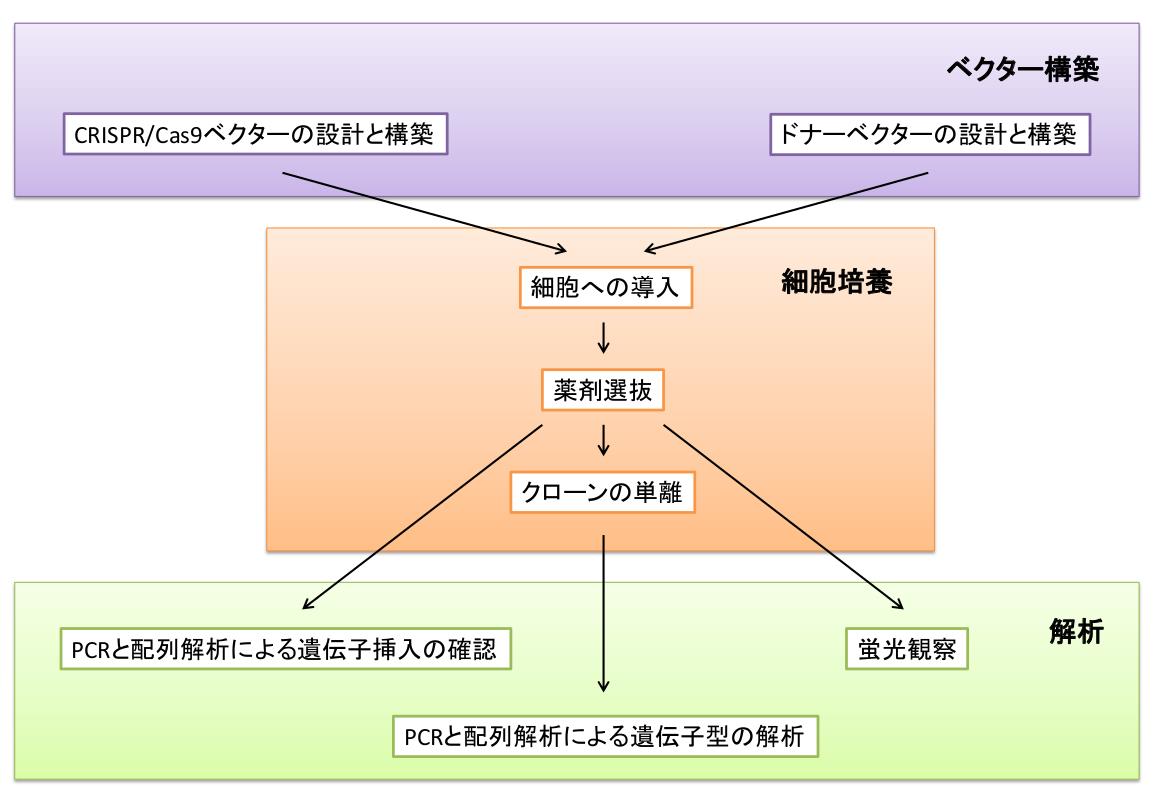

本プロトコール論文では、ヒト培養細胞におけるPITChシステムを用いた遺伝子挿入の手法を詳細に解説しています。遺伝子挿入に必要な材料(ベクター類、試薬類など)の準備から、CRISPR-Cas9ベクターおよびドナーベクターの作製法、ベクター類の細胞への導入法、遺伝子挿入細胞の選抜法、挿入後の確認法に至るまでの一連の実験手順を、実際の成功例と共に記載しており(図2、図3)、これらは研究者が効率的な遺伝子挿入を実践するための大きな手助けとなります。さらに、カエル受精卵における遺伝子挿入の簡易的なプロトコールも記載しており、培養細胞だけでなく動物個体への応用にも貢献することが期待されます。

【期待される波及効果と今後の展開】

相同組換えに依存しないPITChシステムは、従来法による遺伝子挿入が困難であった細胞種や生物種においても利用できるため、ゲノム編集技術を用いた遺伝子挿入の適用範囲を大きく広げられます。また、ドナーベクターの構築が極めて簡便であり、遺伝子挿入細胞を効率的に得られることから、高いスループットを必要とする用途(医薬品スクリーニングのためのレポーター細胞ライブラリーの作製、様々な原因変異のバリエーションを有するヒト遺伝性疾患のモデル細胞の網羅的作製など)において特に役立つ技術となることが見込まれます。さらにカエルでの実施例を元に、動物個体への遺伝子挿入を利用した基礎生物学研究や疾患モデル動物の作製が加速的に進展することが期待されます。

【用語説明】

※ 1 人工DNA切断酵素

DNAに結合する部分とDNAを切断する部分を人工的に融合させたタンパク質(Transcription activator-like effector nuclease, TALEN)や標的配列に結合するガイドRNAを認識してDNAを切断するタンパク質(Clustered regularly interspaced short palindromic repeats- CRISPR associated protein 9, CRISPR-Cas9)がある。どちらも、ゲノムDNAの特定の遺伝子配列のみを切断することが可能である。

※ 2 ゲノム編集技術

人工DNA切断酵素によってゲノムDNAにDNA二本鎖切断を誘導し、その修復過程において、標的遺伝子への欠失や挿入変異を導入(遺伝子ノックアウト)したり、ドナーベクターのゲノムDNAへの組み込みを促進することで遺伝子を挿入(遺伝子ノックイン)したりする最先端の遺伝子改変技術。

※ 3 相同組換え修復

真核生物が持つDNA修復機構の一つ。相同な配列を有する鋳型DNA(姉妹染色分体)を基に、二本鎖切断が生じた場所を修復する機構。

※ 4 マイクロホモロジー媒介性末端結合

Microhomology-mediated end-joining (MMEJ)。真核生物が持つDNA修復機構の一つ。二本鎖切断の際に生じた切断両末端間で、相補的な配列(5~25塩基対)同士で結合し、修復される機構。

図1 従来の遺伝子挿入法とPITChシステムの比較

従来法と比較して、PITCh法では、ドナーベクターに付加する相同配列の長さが格段に短くなっている。

またゲノムDNAだけでなくドナーベクターにも二本鎖切断を導入することで、MMEJ修復による遺伝子挿入を誘導している。

図2 PITChシステムを用いた培養細胞における遺伝子挿入の作業工程

工程は大別してベクター構築、細胞培養、解析の3段階からなる。本プロトコールを利用すれば、全ての作業が約1か月半で完了する。

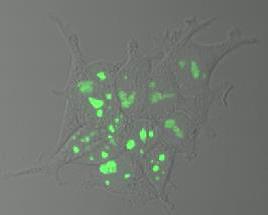

図3 ヒト培養細胞における遺伝子挿入の成功例

ヒト胎児由来腎細胞(HEK293T細胞)にて、核小体タンパク質遺伝子のC末端に緑色蛍光タンパク質遺伝子を挿入した例。

核小体にて緑色の蛍光が確認される。

【問い合わせ先】

広島大学大学院 理学研究科 数理分子生命理学専攻

特任講師 佐久間哲史

TEL:082-424-7448

E-mail:tetsushi-sakuma*hiroshima-u.ac.jp(注:*は半角@に置き換えてください)

Home

Home