藤原翔太 准教授

人文学プログラム 西洋史学分野

視点を複数化する

私の専門は歴史学で、とくにフランス近代史を研究しています。歴史学と聞くと、過去の大きな事件や出来事に注目し、史料に基づいて、歴史的な事実を確定していく学問だと思われるかもしれません。確かに、根拠に基づき事実を確定する作業は、科学としての歴史学において不可欠な営みです。しかし、それと同時に重要なのは、歴史的な事象にどのような視点からアプローチするのかという点です。

言うまでもなく、歴史的な事象は無数に存在しています。そのため、明確な問題意識を持たずに研究に取り組もうとしても、膨大な歴史的事実を前に呆然と立ちすくむばかりです。たとえば、フランス革命に関心を持ったとしても、具体的な問題意識がなければ、フランス革命の何を明らかにすべきかすら定まりません。仮にフランス革命期に残された史料が少なければ、とりあえず読んでみようと考えるかもしれませんが、実際には、フランス革命期の史料は膨大であり、一人の研究者がすべてに目を通すことは不可能です。そもそも、問題意識がないまま史料を読んでも、史料は何も語ってはくれません。したがって、歴史学においては何よりもまず、歴史的な事象に向ける自分なりの視点を定める必要があります。フランス革命期の政治の実態を明らかにしようとする場合、議会や政治家に注目することもできますし、政治に参加した民衆や、逆に政治によって抑圧され、排除された人々(女性や貧民など)に焦点を当てることも可能です。ゆえに、研究主体の問題意識が、常に問われ続けることになるのです。

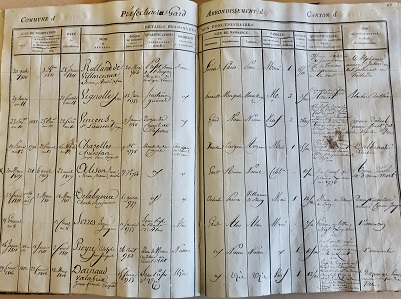

問題意識が明確になり、視点が定まったら、次にそれに応えてくれる史料を見つけ出さなければなりません。議会政治を研究対象とする場合、議会の議事録が有効な史料となります。議会で可決された法律が地方でどのように適用されたのかを調べるには、地方の行政文書を精査する必要があります。さらに、民衆の反応を知りたければ、警察や裁判関係の史料が役立つかもしれません。その時、史料は何かを語りかけてくれるはずです。

歴史学の醍醐味とは、一つの歴史的な事象を複数の視点から捉え、様々な角度から分析することで、多層的な歴史像を描き出すことにあると、私は考えています。

ナポレオン時代を問い直す

私はこれまで、フランスにおける近世国家から近代国家への移行がどのように進行したのかを明らかにすることを目的に、主にナポレオン時代に注目して研究をおこなってきました。実は、歴史学界において、ナポレオン時代の研究が本格的に始まったのは、ここ20〜30年ほどのことにすぎません。その背景には、フランス革命史家たちが長らくナポレオンを「反革命」の人物とみなし、その時代の歴史的意義を積極的に認めようとはしてこなかったことが挙げられます。こうした見方に対して、私はナポレオン時代の統治体制の実態を分析することで、フランス革命とナポレオン時代が必ずしも対立するものではなく、むしろ一面においては、革命の成果を確立する上で重要な段階であったことを明らかにしてきました。

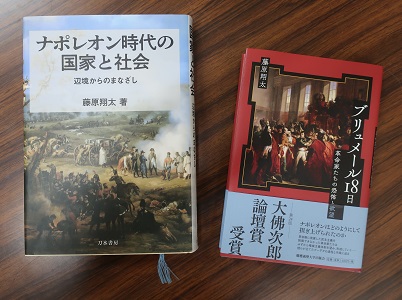

その一環として、近年、私は歴史的にも有名な「ブリュメール18日」という事件の歴史的意義を問い直すことに挑戦してきました。一般に「ブリュメール18日」とは、カリスマ将軍ナポレオンが軍隊を率いて政権を転覆させ、権力の座に就いた事件として理解されています。しかし、従来、ナポレオンの視点から語られてきたこの事件を、私はむしろ革命家たちの視点に立つことによって再検討し、フランス革命の成果を守るために、改憲派の革命家たちがナポレオンを権力の座に引き上げた出来事として捉え直しました。フランス革命期に発展した民主主義を思い通りに制御できなかった革命家たちが、まさにその民主主義の中から権威主義体制を生み出していく過程を明らかにすることが、その目的でした。

要するに、「ブリュメール18日」というカリスマ的リーダーの権力掌握を、単に個人の能力に帰するのではなく、リーダーを舞台に押し上げようとした「ふつうの人々」の利害や関心に焦点を当てて論じようとしたのです。視点を変えることで、「ブリュメール18日」という一つの歴史的な事象の多面性を浮かび上がらせることを目指したと言えるでしょう。

地方の史料からフランス近代を眺める

現在、私はフランス革命からナポレオン時代にかけての地方行政に関する研究に取り組んでいます。とくにフランス革命によって再編された地方行政区画(県・郡・市町村)に設置された地方議会に注目し、革命期に活発な政治活動を展開した地方議会が、ナポレオン時代にどのようにして非政治化されていったのかを、地方利益の代表という観点から明らかにしようとしています。

私の見立てでは、フランス革命の初期に創設された地方議会は、地方利益の代表機関として事実上機能していました。しかし、革命が激化し、急進派が政権を握る、いわゆるジャコバン独裁期に入ると、都市部出身の急進派が地方議会の議席を占めるようになり、地域全体の代表性は損なわれることになりました。その結果、地方議会は政治グループの激しい対立の場と化し、地方利益に関する議論は軽視されるようになったのです。したがって、フランス革命を収束させるべく登場したナポレオン体制には、地方議会を非政治化し、純粋に地方利益を代表する機関へと再編することが求められていたと考えることができます。この仮説を実証するために、私は南仏のガール県を研究対象として選び、同県の文書館に所蔵されているフランス革命・ナポレオン時代の地方行政文書の網羅的な収集と分析を進めています。地方の視点からフランス近代を問い直す作業に取り組んでいると言ってよいでしょう。

最後に、歴史学の研究方法について一言述べておきます。歴史家が史料を分析する際、多くの場合、まず仮説を立て、それを証明するための根拠となるものを史料の中に探し求めます。しかし、時には仮説を覆すような史料に出会うこともあります。その場合、改めて仮説を練り直し、再検討する必要がありますが、そうした試行錯誤を重ねながら丹念に史料を読み進めていくうちに、ある史料と別の史料が結びつき、そこに一つの論理や時代性が浮かび上がってくる瞬間が訪れます。この瞬間は一朝一夕に訪れるものではありません。明確な問題意識をもって、日々、先行研究や史料と向かい続けた先にようやく現れてくるものです。私はこの最高の喜びを感じる瞬間を、歴史学を志す多くの学生たちにぜひ経験してほしいと、強く願っています。

Home

Home