【研究室主要論文】

・Association of cumulative low-density lipoprotein cholesterol exposure with vascular function, J Clin Lipidol, 202403

・Sparing and enhancing dose protraction effects for radiation damage to the aorta of wild-type mice, Int J Radiat Biol, 202308

・Effect of ipragliflozin on carotid intima-media thickness in patients with type 2 diabetes: a multicenter, randomized, controlled trial, Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother, 202302

【教育内容・研究内容】

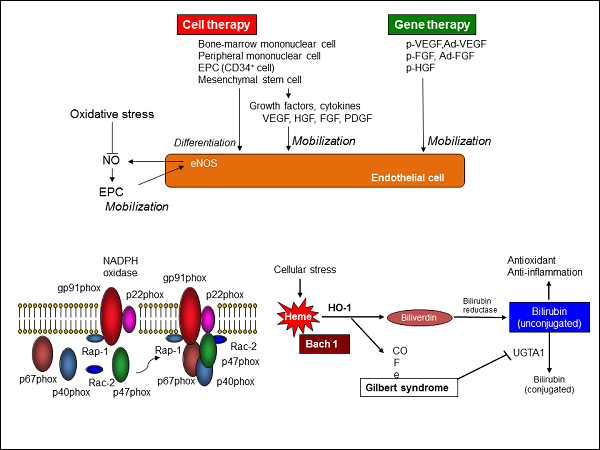

緊急被ばく医療開発を目指した細胞療法を戦略的に推進するために、放射線よる血管障害に対する現行の再生医療・細胞療法を組織的に有事利用するシステムを構築するとともに、今後の細胞療法に不可欠となる細胞バンクを含めた治療ユニットの整備による循環器領域の3次被ばく医療体制の確立を目指している。

放射線による造血器障害は、骨髄などの造血幹細胞移植などによる治療法がある程度確立されている。しかし、放射線による致死的な障害となる血管障害に対する治療法は未だ確立されていない。そこで、放射線による高度の血管障害に対する骨髄単核球細胞、間葉系幹細胞、脂肪組織由来幹細胞、iPS細胞などを用いた新しい細胞療法の確立を目指す。

「緊急被ばく医療に応用可能な細胞療法、組織修復・再生バイオ技術を用いた治療の改良及び治療の開発、研究」を中心として研究を推進するが「緊急被ばく医療を担う人材育成」や「緊急被ばく医療ネットワークの構築」も非常に重要である。これらを3本の柱として緊急被ばく医療を確立し、被ばくによる放射線障害に対して迅速に対応できる細胞治療システムを構築する。

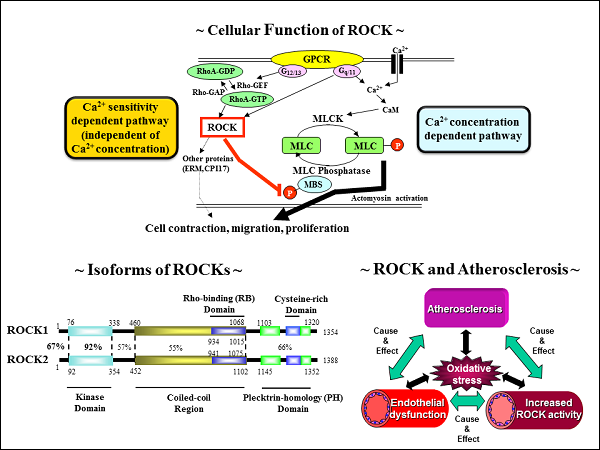

また、これまで、動脈硬化における血管内皮細胞の役割を基礎的、臨床的に検討してきた。血管再生における血管内皮細胞ならびに血管内皮前駆細胞の重要性も報告してきた。これらの研究に基づいて、難治性末梢血管疾患に対する細胞移植療法による血管再生を実施している。さらに、血管障害に対する間葉系幹細胞を用いた移植治療法を実施し、脂肪幹細胞を用いた移植療法の準備を完了している。細胞バンク化に向けて、各種幹細胞を安全かつ効率よく培養、増殖、保存する技術確立を目指している。また、細胞骨格形成や細胞収縮に関与する蛋白であるRho-associated kinase (ROCK)に注目し、心血管疾患におけるROCK活性の意義について解明し、報告してきた。最近では、二つの相同体であるROCK1とROCK2ノックアウトマウスを用いて各種病態モデルを作成し、心血管疾患におけるメディエーターとしての役割を検討している。またヒトを用いた検討では、心血管疾患における血管・白血球ROCK活性のバイオマーカーとしての有用性に取り組んでおり、in vitroからヒト研究まで、ROCKにおけるトランスレーショナル研究を進めている。

【図説明】 放射線による血管障害におけるゲノム障害修復分子機構と血管再生機序の解明/動脈硬化における血管内皮細胞/血管内皮前駆細胞の機能解析

【図説明】 心血管疾患におけるメディエーターとしての、そしてバイオマーカーとしてのROCK活性の意義

Home

Home