<研究内容に関すること>

北海道大学大学院工学研究院 准教授 三浦 章(みうらあきら)

TEL 011-706-7116 FAX 011-706-7116 メール amiura*eng.hokudai.ac.jp

<JST事業に関すること>

科学技術振興機構戦略研究推進部グリーンイノベーショングループ 安藤裕輔(あんどうゆうすけ)

TEL 03-3512-3526 FAX 03-3222-2066 メール presto*jst.go.jp

配信元

北海道大学社会共創部広報課(〒060-0808 札幌市北区北8条西5丁目)

TEL 011-706-2610 FAX 011-706-2092 メール jp-press*general.hokudai.ac.jp

京都大学渉外・産官学連携部広報課国際広報室(〒606-8501京都市左京区吉田本町36番地1)

TEL 075-753-5729 FAX 075-753-2094 メール comms*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

広島大学広報室(〒739-8511 東広島市鏡山一丁目3番2号)

TEL 082-424-3749 FAX 082-424-6040 メール koho*office.hiroshima-u.ac.jp

高輝度光科学研究センター(JASRI)利用推進部普及情報課(〒679-5198 佐用郡佐用町光都1-1-1)

TEL 0791-58-2785 FAX 0791-58-2786 メール kouhou*spring8.or.jp

産業技術総合研究所報道室(〒305-8560 つくば市梅園1-1-1)

TEL 029-862-6216 メール hodo-ml*aist.go.jp

科学技術振興機構広報課(〒102-8666 東京都千代田区四番町5番地3)

TEL 03-5214-8404 FAX 03-5214-8432 メール jstkoho*jst.go.jp

(*は半角@に置き換えてください)

ポイント

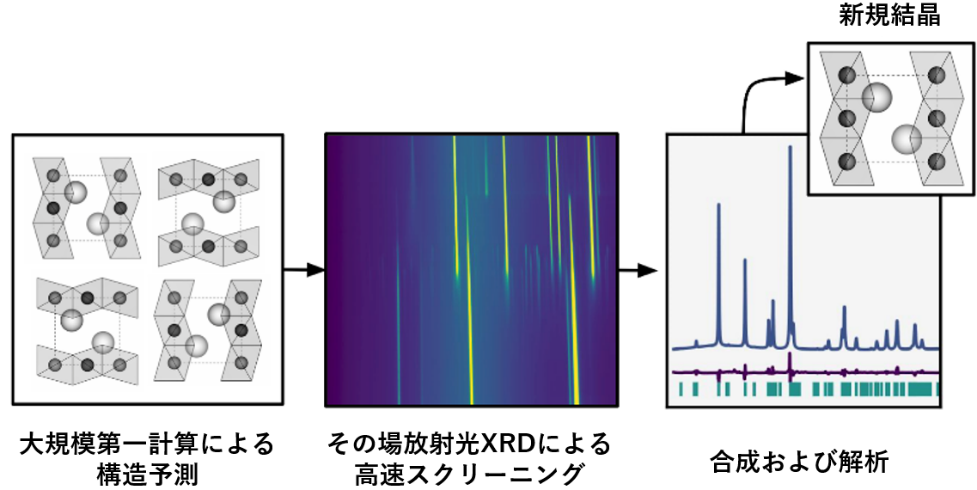

- 第一原理計算による大規模構造予測を用いて多元系セシウム塩化物を探索。

- 放射光X線回折による高速スクリーニングにより新規セシウム塩化物の合成に成功。

- 計算と実験の融合で新材料探索の加速に期待。

概要

| 北海道大学大学院工学研究院の三浦 章准教授、忠永清治教授、Google DeepMindのムラタサン・アキョル博士、エキン・ドッシュ・キュベック博士、広島大学大学院先進理工系科学研究科の森吉千佳子教授、高輝度光科学研究センターの河口彰吾主幹研究員、京都大学大学院工学研究科の陰山洋教授、産業技術総合研究所の李 哲虎首席研究員らの研究グループは、大規模第一原理計算(量子力学の基本原理に基づいた理論計算)による計算予測とその場X線回折、中性子回折、電子回折を用いて、効率的な新規化合物探索手法を提案しました。 近年の大規模計算によって、莫大な数の安定化合物の結晶構造予測がなされ、広範な材料探索空間が提唱されています。しかし、これらの構造の多くは実験的に合成されていないものが大半であり、効率的に探索するための計算科学と実験を組み合わせた手法は必要不可欠です。本研究では、半導体及び蛍光材料として盛んに研究されている多元系セシウム塩化物をターゲットとして新規化合物の発見を目指し、大規模第一原理計算と放射光X線回折によるスクリーニング、中性子回折及び電子顕微鏡観察による構造解析によって、3種類の新規セシウム塩化物を発見しました。本手法は、探索的な材料科学やハイスループット実験の分野における展開が期待できます。 なお、本研究成果は2024年10月16日(水)公開のJournal of the American Chemical Societyに掲載されました。 |

本研究で提案した計算科学と

その場測定を用いた新規材料

探索のスキーム

背景

超伝導体や次世代二次電池といった革新的な技術につながる機能性材料の発見は、ますます重要になっていますが、複雑な組成を持つ新規物質は組成の自由度が高く、網羅的な探索は困難です。近年、人工知能(AI)を用いた大規模な密度汎関数理論(DFT)*1では、数千の安定な化合物が予測されており、広範な材料探索空間が提唱されています。研究グループは、これらの計算による予測を用いることで、合成実験の前にコンピューターでターゲットに合理的に優先順位を付け、合成中の相変化を、高速温度変化計測を行える「その場測定」で明らかにすることで、新材料の探索の加速ができると考えました。

研究手法及び研究成果

本研究では、半導体及び蛍光材料として盛んに研究されている新規多元系セシウム(元素記号はCs)塩化物(塩素の元素記号はCl)をターゲットとして新規化合物の発見を目指し、一般式 CsxAMCl6(x=2または3、AとMには異なる金属)を持つ、未報告または十分に調査されていない化合物を効率的に探索しました。

最初に、絶対零度*2での第一原理計算による既知及び未知化合物の大規模安定性の評価と、結晶構造データベース及び文献調査によって、報告されていないもしくは結晶構造が十分明らかになっていない化合物のリストを作成しました。このアプローチにより、合成ターゲットの範囲を大幅に絞り込むことが可能になります。

次に、塩化物前駆体の安定性と入手可能性を考慮し、高温での塩化物前駆体間の固相反応を行います。固相反応の過程を、高速温度変化計測可能な大型放射光施設SPring-8*3のBL13XUにおける放射光XRDによって明らかにしました。

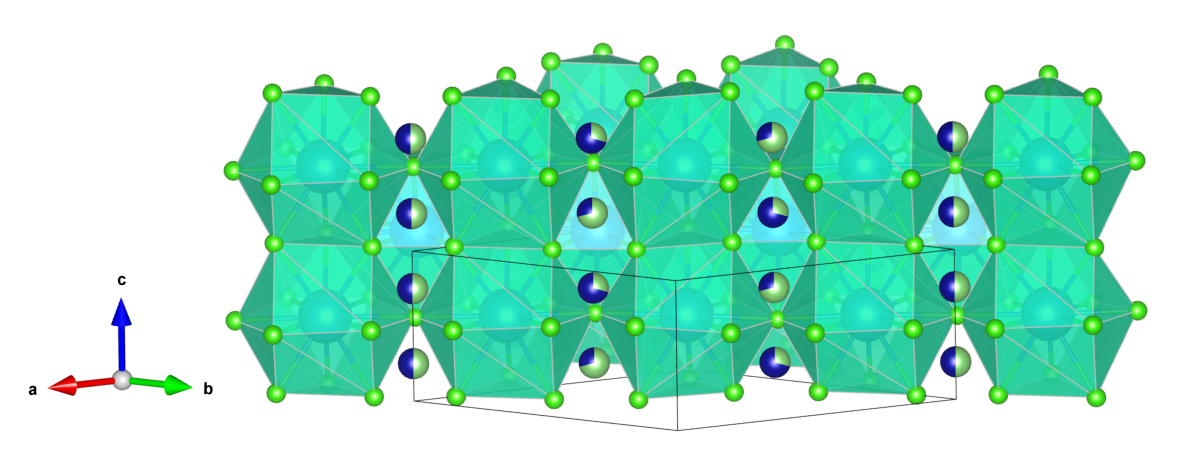

最後に、AサイトとMサイトの部分的な占有を仮定し、X線回析と中性子回析、電子回折を用いて解析し、Cs2LiCrCl6及びCs2LiRuCl6の新規多形*4とCs2LiIrCl6の発見に成功しました(図1)。

今後の展開

本研究は、最先端の計算科学と大規模施設での合成及び反応解析を組み合わせることで、新規材料探索のフレームワークを提案しています。本研究は、セシウム塩化物のみならず他の材料系に展開可能であり、将来的には温度や圧力、合成反応、材料特性といった知見を組み合わせることで、新材料探索を加速させることが期待できます。

謝辞

本研究の一部は、日本学術振興会科学研究費補助金(JP20KK0124)、科学技術振興機構(JST)さきがけ(JPMJPR21Q8)の支援を受けて行われました。

論文情報

- 論文名 Efficient Exploratory Synthesis of Quaternary Cesium Chlorides Guided by In Silico

Predictions(計算予測を用いた四元系セシウム塩化物の効率的な合成) - 著者名 三浦 章1*、Muratahan Aykol2*、小崎舜真3、森吉千佳子4、小林慎太郎5、河口彰吾5、

李 哲虎6、王 永明1、Amil Merchant2、Simon Batzner2、陰山 洋3、忠永清治1、Pushmeet Kohli2、Ekin Dogus Cubuk2*(1北海道大学大学院工学研究院、2Google DeepMind、3京都大学大学院工学研究科、4広島大学大学院先進理工系科学研究科、5高輝度光科学研究センター、6産業技術総合研究所省エネルギー研究部門、*責任著者) - 雑誌名 Journal of the American Chemical Society

- DOI 10.1021/jacs.4c10294

- 公表日 2024年10月16日(水)(オンライン公開)

参考資料

図1.Cs2LiCrCl6の結晶構造モデル(結晶構造可視化ソフト「VESTA」で作成)。Cs-Cl14面体の空隙を

Li(緑)とCr(青)が占有している。

用語解説

*1 密度汎関数理論(DFT) … 第一原理計算手法の一つ。固体や分子のエネルギーや物性を電子密度

から計算する理論的手法のこと。結晶構造モデルの予測にも広く用いられている。

*2 絶対零度 … −273.15 ℃のこと。

*3 大型放射光施設SPring-8 … 理化学研究所が所有する兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性

能の放射光を生み出す大型放射光施設で、利用者支援等は高輝度光科学研究センター(JASRI)が行

っている。SPring-8(スプリングエイト)の名前はSuper Photon ring-8 GeVに由来。SPring-8で

は、放射光を用いてナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われて

いる。

*4 多形 … 同一の化学組成であるが結晶構造が異なること。例えば、ダイヤモンドはグラファイトの

多形である。

Home

Home