鎌倉時代初期より禅宗が日本に伝えられ、その教団が一大勢力になると、幕府の庇護のもとに五山制度が設けられ、五山を中心に禅宗組織が江戸初期頃まで繁栄しました。五山とは最上位に位置する五つの禅院を指します。南禅寺を別格とし、京都では第一位から天竜寺・相国寺・建仁寺・東福寺・万寿寺、鎌倉では建長寺・円覚寺・寿福寺・浄智寺・浄妙寺になります。私は、禅宗が繁栄した時代に禅僧が残した漢詩文を研究の対象としています。「禅林文学」と呼ばれており、敬遠されがちな研究分野です。その研究がいかに困難であるか、その要因について述べます。愚痴といっても過言ではありません。

禅宗を代表する標語といえば、即座に「不立文字」・「教外別伝」・「直指人心」・「見性成仏」が思い出されます。道を悟ることは心から心へ伝わるものである、自己の心を見つめる、本性を悟ることが大事であるといった意味になり、そこに文字の存在は否定されています。そのため、禅の教義は文字から離れ、文学と結びつかないかに見えます。研究するための文字資料がないのでは、と思う人もいるかもしれません。しかし、祖師が悟りを得るに至った契機を伝えるためにはどうしても言葉が必要になるのです。言葉無くして人間の営為を成立させることは無理と言えるでしょう。ただし、無形のものを言葉で伝えようとすれば、直観で得た感覚を問答や比喩を多用して表現するしかありません。そのため、語録等に出てくる禅僧の言葉には、われわれ一般の人が理解に苦しむような語句が頻繁に現れるのです。

では、禅語を理解すれば、五山文学を深く味わうことが出来るかと言えばそうではありません(禅語を理解することが最も困難なのですが…)。貴族化が進んだ日本禅林では純文学も嗜好され、禅僧は中国の経史子集(漢籍)を重んじ、その中から故事を選出し、自らの作品に援用します。博引旁証とも言える禅僧の故事援用ですが、そこには禅僧ならではの観念の世界が形成されることになります。そのため、読者は作品の文意を理解した上で、さらに禅僧の観念的世界を理解する必要があるのです。

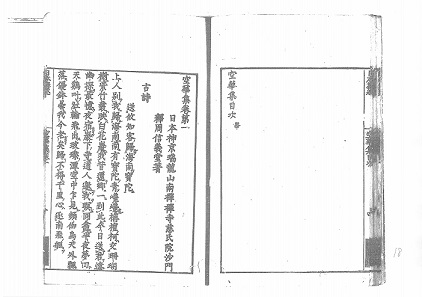

五山の双璧・義堂周信と絶海中津

また、法語や公的文書に人物像や事跡が表現されているのは当然ですが、純文学作品にも、同様の傾向が見て取れます。師承関係、武家や貴族との繋がり、寺院間の交流、禅僧間の交遊関係といった具体的事象が多分に含まれています。つまり、史学的要素が濃い事実をも理解する必要があるのです。

研究の困難さの要因(愚痴)を見てきましたが、最大の要因は漢文で書かれていることです。禅林文学は、漢文で書かれた文章の中に、禅宗の教義・中国の経史子集からの援用・歴史的な事実が混合して成立しています。平安時代の貴族や江戸時代の儒者も漢文作品を盛んに製していますが、禅林文学は、他の漢文受容隆盛期には見られない特徴を有しており、独特の様相を呈しているのです。

ここまで困難な分野の研究をなぜ続けているのでしょうか。私の場合、作品に込められた作者の意図を読み取ることが困難であればあるほど研究意欲が湧くのです。ただし、全力を尽くして読み取ったとしても、そこに正解があるわけではなく、完全に作者の意図と一致する内容・言葉があるわけではありません。このように言葉を通して人の心を読み取ろうとするところに文学の難しさ・魅力があるのではないでしょうか。人間探究は果てしないのです。

義堂周信『空華集』

Home

Home