広島大学大学院総合科学研究科の船瀬広三教授らの研究グループは、非侵襲的脳刺激法である経頭蓋磁気刺激(TMS)を用いたヒトの研究において、 誤差修正が必要な視覚追従動作課題による運動スキル習得後の練習回数(後期学習段階)が、大脳皮質運動野興奮性と運動学習保持能力に強く関わっていることを明らかにしました。

【本研究成果のポイント】

1.新しい運動スキルを学習する際、スキル上達後すぐに練習を止めてしまうのではなく、上達してからも反復して練習することによって大脳皮質運動野の興奮性は増大し、その後の運動スキル保持能力も高くなることを明らかにしました。

2.今回の成果を基に、今後さらに運動スキル学習に関わる脳機能の解明を進めていくことで、運動を苦手とする子供たちへの学習指導や教材開発、既に運動スキルを修得した熟練者に対する効果的なトレーニング法の提供が期待できます。

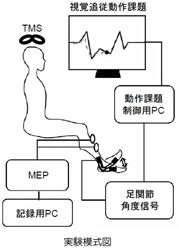

実施した視覚追従動作課題は、画面上に表示された図形ライン上に、被験者の足関節角度を示す移動ポイントをできるだけ重ね合わせるというもので、このような誤差修正を繰り返す運動スキル学習においては、その動作課題の学習成立によって正しい動作パターンが成立します。その動作パターンを生み出す大脳皮質運動野ニューロンの活動パターンの繰り返しが興奮性増大を伴う機能的変化を誘引し、その後の運動保持能力を高めることにも強く関わっていることを示しました。

本研究成果は、平成27年7月17日(日本時間)発行の科学誌「Brain Stimulation」(オンライン版)に公開されました。

<発表論文>

論文タイトル

Interactions among learning stage, retention, and primary motor cortex excitability in motor skill learning

著 者

Masato Hirano, Shinji Kubota, Shigeo Tanabe, Yoshiki Koizume, Kozo Funase*

*Corresponding author(責任著者)

掲載雑誌

Brain Stimulation(Elsevier)

DOI

doi:10.1016/j.brs.2015.07.025

【お問い合わせ先】

広島大学大学院総合科学研究科 教授 船瀬 広三

Tel:082-424-6590

E-mail:funase*hiroshima-u.ac.jp(*は半角@に置き換えてください)

Home

Home