本研究成果のポイント

〇光触媒物質の活性向上の微視的な起源を解明した。

〇異なる結晶構造の境界で相乗的に活性が高まることを初めて発見した。

〇複数の測定方法による試料評価を同一視野で実現する方法を確立した。

概 要

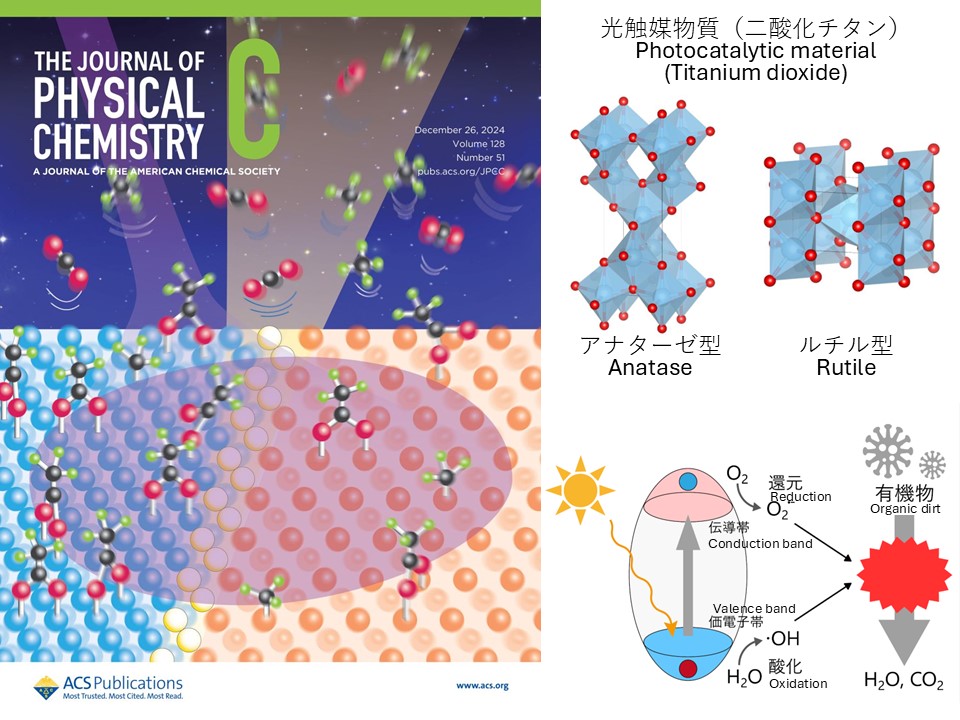

道路標識や建築物外壁の汚れを太陽光で除去する効果が知られている二酸化チタン(TiO2)には、「アナターゼ型」と「ルチル型」と呼ばれる異なる結晶構造が存在します。この二つの構造をもつ微粉末を適当な割合で混ぜると高活性になることが長年の謎でした。本研究では、シャープな結晶境界面をもつ試料を念入りに準備した上で、新たに導入した顕微X線集光技術とともに、境界面における電子のエネルギー準位の急峻な折れ曲がりが活性を向上させていることを初めて突き止めました。

触媒活性を正しく評価するには、同一の試料を用いることはもとより、同一視野で結晶構造や電子準位の評価の評価を、約100 ナノメートル(1 mmの1万分の1)の高い空間分解能で行う必要があります。この成果は、広島大学の廣森慧太氏(博士課程後期3年)が高エネルギー加速器研究機構の小澤健一教授と広島大学の中島伸夫准教授とともに得られたもので論文として出版されました。 (K, Hiromori et al, 2024, Journal of Physical Chemistry C, 128, 21767)

これまでは、適当な割合で異なる結晶構造の粉末を混ぜたものが使われており、活性向上が頭打ちになっていましたが、細密な境界線をもつ塗布膜などの作製により、少ない材料でかつより高効率な光触媒物質という持続可能社会に必要とされる材料開発に繋がると期されます。

Home

Home