大学院医系科学研究科 神経生理学 橋本浩一

Tel:082-257-5125

E-mail:hashik@hiroshima-u.ac.jp

本研究成果のポイント

- 近年うつ病の患者が増加しています。しかし、未だ発症のメカニズムの全容は明らかになっていません。本研究では、うつ病の発症に重要な関与をすると考えられている外側手綱核※1に着目し、うつ病のような行動をとるマウスの外側手綱核におけるニューロン(神経細胞)の電気的活動の変化を解析しました。

- 解析の結果、Cnga4型サイクリックヌクレオチド依存性チャネル※2の活性化の低下と、それに伴う神経活動の活性化が起きることを見出しました。また、外側手綱核のニューロンが、周辺のグリア細胞※3を含むニューロン以外の細胞とギャップジャンクション※4を介するネットワークを形成していることを初めて発見しました。上述のCnga4チャネルの変化も、このネットワークの中で起こることが明らかになりました。

- 本研究成果は、うつ病の病態の解明とともに、将来の創薬などに貢献することが期待されます。

概要

近年うつ病と診断される患者が増加していく中、その発症のメカニズムにはいまだに多く不明な点が残されており、治療法開発のためにも研究の進展が望まれています。

広島大学 大学院医系科学研究科 山岡賢治大学院生と橋本浩一教授、相澤秀紀教授、自然科学研究支援開発センターの外丸祐介教授、生理学研究所 小林憲太准教授、鳥取大学 森徹自教授らの研究グループは、ストレスにより引き起こされる、うつ病のような行動の変化に伴う、外側手綱核ニューロンの電気的活動の変化を解析しました。その結果、グリアなどニューロン以外の細胞に存在する、サイクリックヌクレオチド依存性チャネルのサブタイプの一つであるCnga4が、うつ病のような行動を示す動物で低下することにより、外側手綱核ニューロンの電気活動が変化することを突き止めました。この変化は、ニューロンとグリア細胞の間に形成されているギャップジャンクションを介したネットワークを通じて起こることも明らかにしました。

この研究は、うつ病の発症のメカニズムを明らかにするとともに、将来的にはうつ病治療のための創薬などに貢献することが期待されます。

本研究結果は、2025年4月2日 英国の医学系雑誌「Journal of Physiology (London)」に掲載されました。

なお、本研究は広島大学から論文掲載料の助成を受けています。

発表論文

論文タイトル

Neuron–non-neuron electrical coupling networks are involved in chronic stress-induced electrophysiological changes in lateral habenular neurons

著者

山岡賢治1、野崎香菜子2、Meina Zhu2、寺井はるひ2、小林憲太3、伊藤日加瑠2、松股美穂2、武本秀徳2、池田晋也4、外丸祐介4、森徹自5、相澤秀紀2、橋本浩一1,*

1. 広島大学 大学院医系科学研究科 神経生理学

2. 広島大学 大学院医系科学研究科 神経生物学

3. 生理学研究所 ウイルスベクター開発室

4. 広島大学 自然科学研究支援開発センター

5. 鳥取大学 医学部保健学科 生体制御学講座

* 責任著者

掲載雑誌

Journal of Physiology (London)

DOI番号:

http://doi.org/10.1113/JP287286

背景

近年うつ病と診断される患者が増えていく中、その発症のメカニズムにはいまだに多く不明な点が残されており、治療法開発のためにも研究の進展が望まれています。

外側手綱核は、うつ病発症との関連が提唱されている重要な神経核の一つです。精神疾患に深い関与が知られているセロトニンやドーパミンなどのモノアミン神経伝達物質の放出に大きく関わることが知られています。このことから、外側手綱核ニューロンの電気的な活動が大きく変化することが、うつ病のような行動の出現の基盤にあるとの仮説が提唱されています。しかし、外側手綱核ニューロンの活動変化の実態については、不明な点が多く残されていました。

研究成果の内容

本研究では、うつ病のような行動をとるようになったマウスで、外側手綱核のニューロンの電気活動が通常のマウスに比べてどのように変化しているかを、電気生理学という実験手法を用いて解析しました。

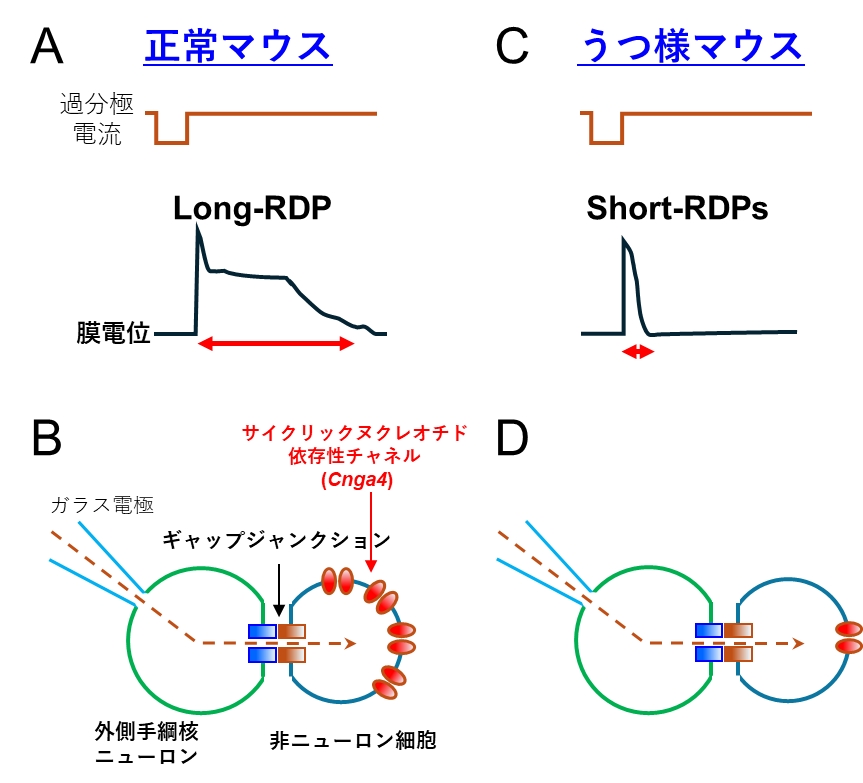

ニューロンで発生している電圧を「膜電位」と呼びます。外側手綱核ニューロンでは、膜電位を一時的にマイナス側に変化させた後に元の膜電位に戻すと、「rebound depolarizing potential(RDP)」という、膜電位が逆にプラス側に大きく変化する反応が見られます(参考資料A, C下段)。うつ病になっていないマウスでは、持続時間が短い「short-RDP」を示すニューロン(参考資料A下段)と、非常に長い持続時間を示す「long-RDP」を示すニューロン(参考資料C下段)の両方が見られました。一方うつ病のような行動を示すマウスでは、long-RDPを示すニューロンの割合が、普通のマウスに比べて大きく減少していました。この変化は、外側手綱核ニューロンの活動を促進する傾向を示しました。この結果は、外側手綱核でのlong-RDPの減少が、神経活動を亢進するとともに、うつ病のような行動に大きく関与することを示します。

次に、long-RDPが減少するメカニズムについて解析しました。その結果、long-RDPの発現にはサイクリックヌクレオチド依存性チャネルが重要な関与をすることが分かりました。さらに、サイクリックヌクレオチド依存性チャネルのサブタイプのうち、Cnga4がうつ病のような行動を示すマウスで減少することを明らかにしました(参考資料B, D)。

当初私たちは、Cnga4がニューロンで発現しており、うつ病のような行動の誘導に伴い発現が減少すると考えていました。しかし解析を進めたところ、当初の予想に反して、Cnga4はニューロン以外の周辺のグリア細胞を含む細胞群を介して、ニューロンの電気活動を制御していることを突き止めました(参考資料B, D)。ニューロンとグリア細胞の間にはギャップジャンクションという直接的な結合によるネットワークが形成されており、Cnga4の変化はこのネットワークの中で起こることが明らかとなりました。

今後の展開

今後はニューロン-非ニューロンネットワークの実態の解明と、Cnga4を発現する細胞の同定を進める予定です。またCnga4の発現変化が動物行動に与える直接的な影響についても解析を進めたいと考えています。

参考資料

用語解説

※1 外側手綱核

セロトニンやドーパミンなどの脳内モノアミン神経伝達物質を分泌する神経細胞の活動を調節する脳領域。精神疾患の発症などに関与するとされている。

※2 Cnga4型サイクリックヌクレオチド依存性チャネル

細胞内の信号伝達を仲介するサイクリックヌクレオチドで活性化され、神経細胞を興奮させるイオンチャネル。視覚や嗅覚の知覚において、神経の活動を伝達する際に働いていることが報告されている。

※3 グリア細胞

脳内に存在し、ニューロンの活動のサポートをするとされている。近年、サポートのみではなく、積極的に脳機能に関与することを示唆する実験結果も多く出されている。

※4 ギャップジャンクション

2つ以上の細胞内をコネキシンというイオンチャネルで直接結合している構造であり、お互いに膜電位や分子量の小さな物質を交換することができる。細胞間の直接的な信号伝達に重要な働きをするとされている。

Home

Home