高機能・高性能な金属・セラミックス・金属基複合材料の物理現象の解明と開発。

材料組織をナノの世界まで観察・測定し、特性向上のメカニズムを分析する。

私が専門としているのは材料物理学という分野。中でも、材料組織から特性を向上するためのメカニズムを分析し、より高機能・高性能な材料の開発を目指す研究を行っています。その内容を大別すると、次のような4点になります。

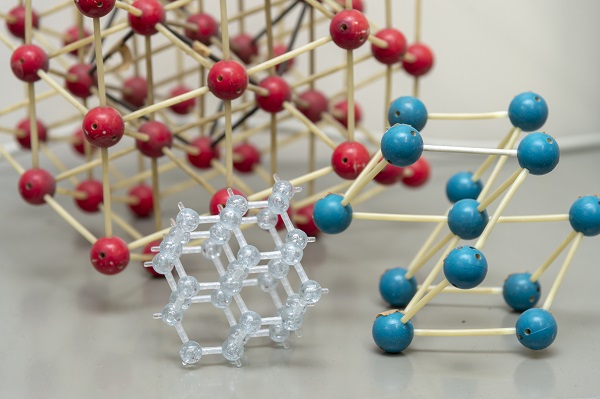

(1) ナノ・メゾスケールでの組織制御による材料プロセスの最適化

(2) 機械的・機能的性質のナノからミリスケールまでの評価

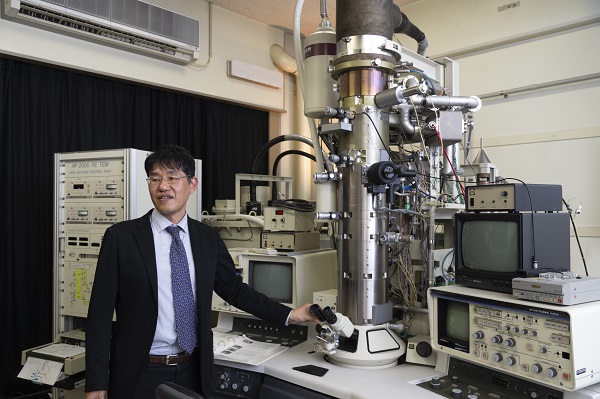

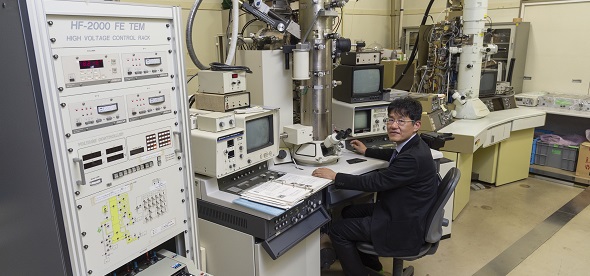

(3) 光学顕微鏡、走査型・透過型電子顕微鏡を用いた組織観察と組織定量化

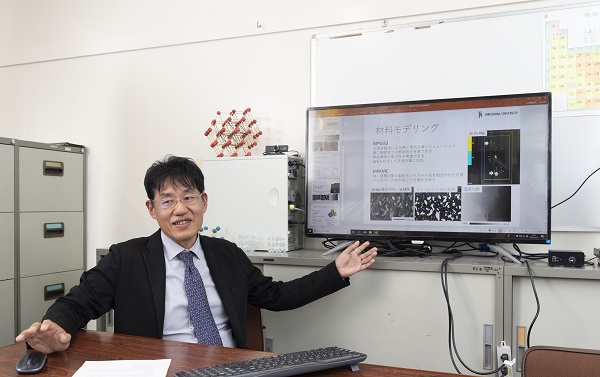

(4) 計算機シミュレーション(分子動力学法、有限要素法等)によるモデリング

まずは用語などを少しかみ砕いて、分かりやすく解説しましょう。

ナノメートルは10 の- 9 乗メートル、「ナノ・メゾスケールでの」というのは、少し大きなスケールから小さなところまでというマルチスケールを、また、「材料プロセス」は「材料を作るプロセス」のことを表します。さらに、「定量化」はモノの大きさを測定して数値で表すこと、「計算機シミュレーション」はコンピュータで行う模擬計算のことであり、「モデリング」は形に表すことです。

我々が研究対象としているのは、アルミニウム合金やアルミニウム基複合材料、鉄基複合材料、Cr電析複合被膜などです。これらをまずは、上記のようなさまざまな顕微鏡を用いて観察をします。その際に光や電子を用いた顕微鏡を使うと、さまざまなものが見えるのですが、例えば、透過型電子顕微鏡でしか見えないものに「転位」があります。転位というのは、結晶中に含まれる線状の結晶欠陥のことで、金属を曲げることができるのは、この転位が中で移動しているからなのです。そして、もっと高分解な電子顕微鏡を使うと、原子が並んでいる像までも見えてきます。最近の材料開発は、ナノの領域を制御して材料の性能を上げるというやり方が主流となっているため、観察することで、なぜその材料の性能が良いのかという原理を考えていくことが重要になります。我々は、このような「マルチスケール組織観察」をしっかりと行い、次に、その見えているものを定量化していきます。定量化するには、直径や円形度といったさまざまな特徴量を測定する必要があるのですが、そのためのソフトウェアは研究室で自作し公開しています。さらに我々はモデリングも行っており、ここでもオリジナルのソフトウェアを活用しています(各ソフトウエアには、MP=material physics(材料物理学)という研究室の名前を冠しています)。

研究室では現在、主に自動車に使われるアルミニウム合金や、自動車の放熱材料に使われるアルミニウム基複合材料、熱伝導率の高い金型の材料となる鉄基複合材料、アルミ二ウムに対する硬質メッキの材料などの開発に取り組んでいます。

独自性のカギとなる自作ソフトウェア。イノベーションを下支えする研究。

材料開発の枠組みには、「材料組織」「材料プロセス」「材料特性」の3つがあり、これらをすべてやらなければ、社会に役立つような材料にはなかなかならないのですが、実際には、企業ではプロセスと特性に特化した研究が進められており、大学である我々は「材料組織」の研究が中心で、なぜその材料が良いものであるかといういうことを解明することに力を入れています。こうした構図を例えるならば、料理です。企業サイドは、材料や調味料を混ぜて美味しい料理を作ります。企業はそれだけで良い訳ですが、「なぜ美味しいのか」という部分を突き詰めて、より美味しいものづくりにつなげていくということが必要で、それが我々の役割と言えると思います。従って、我々の研究は、直接的に社会の役に立つものを創り出すというのではなく、新たなものづくりを支えるための基本的な研究ということになります。

これまでも、高機能・高性能な材料開発が、イノベーションを起こし、社会を活性化させてきました。我々の研究も同様に、社会を変えていくことが期待されています。例えば、高強度・高靭性を併せ持つアルミニウム鋳造材料が開発されれば、自動車材料の鉄からアルミニウムへの転換が進み、自動車の燃費が向上。それによって二酸化炭素排出量の削減へとつながっていくことでしょう。道のりはまだまだ長いと思われますが、そうした形で社会に影響を与えることができるのではないかという風に考えています。

また、材料開発には大変多くの研究者が取り組んでいますが、そうした中でも、差別化のポイントとなるべく進めているのが、前述したような、研究室オリジナルのソフトウェアの開発です。これにはメリットも多く、自作することによって、装置の原理やシミュレーションの理論を理解できるようになり、さらには、改造が容易なため、新規性や進歩性のある研究を行うことができるのです。こうした思いから、学生の皆さんにも、研究で使う装置やソフトウェアはできるかぎり自作してもらうようにしています。

大学時代はゴルフとPCに傾倒。研究には自由な発想と主体性が重要に。

さて、私自身の学生時代を振り返ってみますと、広島大学の学部生だった頃は、西条キャンパスに工学部と生物生産学部しかない時代。まわりには何もなく、娯楽はゴルフくらいしかなかったため、大学ではゴルフ部に所属し、ゴルフ練習場でアルバイトをするなど、ゴルフに熱中していました。そして、研究室に配属されてからは、研究室のPCをいじって遊ぶようになりました。当時のPCは非常に高価で、個人で所有することは難しかったので、それを使えることがとてもうれしかったのだと思います。その後、PCにまつわるさまざまな技術を独学で覚えていったおかげで、現在、シミュレーションに使うプログラムを自分で作ることができています。また、広島大学ゴルフ部の顧問も務めていますので、学生の頃の自分といまとはちゃんとつながっているなぁと思います。

さらに、学生の頃のような自由な時間や自由な発想、体力がいまの自分にあったらなとも思うのです。私がこの研究を楽しいと感じるのは、どのような実験やシミュレーションで研究を進めていくかを発想している時であり、その発想が実際に上手く進んでくれた時ですので、発想する力が高まれば、きっといま以上に楽しい研究となるに違いありません。

一方で、研究というのは、何が正解かが分からないものです。逆に言うと、正解が分からないがゆえに研究を行うのですから、研究に際しては、主体性と自由な発想が非常に重要になってきます。そのため、学生の皆さんには、この両者をしっかり身につけて欲しいと思いますし、研究室の教育目標にも、そうした能力の養成がうたわれています。そして、我が研究室では、そうした能力を育む機会としてもらうために、学会や国際会議での学生発表を積極的に行っています。

高校生の皆さんは、材料開発という分野について、まだよく分からないかもしれませんが、金属への興味や物理への関心がある人にとって、大変おもしろく、将来にもつながっていく学びになるだろうと思います。ぜひ一人でも多くの皆さんに、この研究の楽しさややりがいに触れていただけたらと思っています。

杉尾 健次郎 准教授

Kenjiro Sugio

材料物理学研究室

1992年3月25日 広島大学 工学部第一類(機械系)生産工学課程 卒業

1994年3月25日 広島大学大学院 工学研究科 材料工学専攻 博士課程前期 修了

1997年3月25日 広島大学大学院 工学研究科 材料工学専攻 博士課程後期 修了

1997年4月 1 日~2007年3月31日 広島大学 工学部 助手

2007年4月 1 日~2007年6月19日 広島大学大学院 工学研究科 助教

2007年6月20日~2008年2月28日 デンマーク リン国立研究所 客員研究員

2012年4月 1 日~ 広島大学大学院 工学研究科 准教授

2020年4月1日~ 広島大学学術院(先進理工系科学研究科) 准教授

Home

Home