高出力レーザーを利用したレーザー核融合実現に向けた研究

水素を燃料にエネルギーを生み出す「レーザー核融合」の実現に挑む。

私は長年、「レーザー核融合」というエネルギー開発に関する研究に取り組んでいます。「レーザー核融合」というのは、非常に高出力のレーザーを用いて核融合を実現するもので、これが実現すれば、エネルギー問題の解決にもつながると期待されている技術です。核融合の研究をしたいと思って進んだ大学時代からずっとこの研究を続けており、広島大学に赴任する以前は、国内有数の研究組織である大阪大学レーザーエネルギー学研究センター(現レーザー科学研究所;以下、阪大レーザー研)等で、研究に携わってきました。現在も、阪大レーザー研を拠点とするその研究グループの一員として、理論・シミュレーションによる核融合実現に向けた物理現象の解明・点火予測と実験解析を行っています。

「レーザー核融合」の研究は、1960年代後半から開始され、国内では大阪大学レーザー核融合研究センター(現レーザー科学研究所)が1976年に発足し、本格的に研究がスタートしました。今から40年以上も前のことです。以来、日本でのレーザー核融合研究は、世界を牽引するほどに、強力に推し進められてきています。一方、海外でもこうした研究は進められており、なかでもアメリカでは、フットボール場4つほどにもなる大規模装置 国立点火装置による研究が推進されています。「レーザー核融合」は、世界の名だたる国々が国家プロジェクトとして取り組んでいる最先端研究のひとつと言えるでしょう。

では、「レーザー核融合」とは、どのようなものなのか。その原理を簡単に説明しましょう。まず、重水素等の水素の同位体による球殻状の燃料ペレットに、強力なレーザー光を均一に照射すると、高圧のプラズマが発生します。このプラズマの噴き出し(アブレーション)の反作用で、燃料球殻が内部へと加速されます。加速された燃料球殻は、中心に向かうにつれて圧縮され、最後に燃料の中心で衝突することで固体の数千倍の超高密度状態の核融合燃料コアを形成します(爆縮)。この時、燃料温度が核融合点火に必要な温度まで達していると、燃料が慣性力で留まっている間に、爆発的な核融合燃焼反応が生じます。これがレーザー核融合の原理で、その際に放出される膨大なエネルギーを取り出して活用することが期待されている訳です。核融合による発電は、太陽の中で起きている核融合反応を地上で制御した形でおこすことから「ミニチュア太陽」と呼ばれています。

このレーザー核融合にはいくつかの方式があります。燃料球の爆縮法による分類として、燃料球に直接レーザーを照射する直接照射方式と、燃料球を囲む金属の筒(ホーラム)の内壁にレーザーを照射してレーザー光をX線に変換して、このX線により燃料を爆縮する間接照射方式があります。また、核融合点火方式には、爆縮過程を通じて圧縮燃料中心に高温の点火部を形成し、核融合点火を実現する中心点火方式と最大圧縮時に外部から燃料の一部を瞬時に核融合点火温度まで加熱する高速点火方式があります。自動車のエンジンで圧縮による自着火を行うディーゼルエンジンとスパークプラグによる点火を行うガソリンエンジンのような違いです。

アメリカが中心となって研究を進めているのは、従来から行われている、燃料の圧縮と加熱を同時に行い、核融合点火を実現する間接照射型中心点火方式レーザー核融合です。一方、私たちが研究しているものは、直接照射型高速点火方式レーザー核融合で、直接照射により爆縮した超高密度燃料コアに、超高強度・超短パルスレーザーを照射して燃料の一部を加熱して核融合点火を実現する方式です。

核融合研究は60年以上続いている研究ですが、日本に比べ予算規模が大変大きなアメリカでさえ、いまだ点火を実現できておりません(あと一歩のところまでは来ておりますが)。このような状況のもと、私たちの研究グループは今年9月、新たな研究成果を発表しました。これまで課題となっていた爆縮高密度燃料コアの高効率加熱の実証に、外部からキロテスラ級磁場を印加することで、成功しました。この方式は「磁化高速点火方式」と呼ばれ、コンピューターシミュレーションによる予測を行い、実験にて高効率加熱の実証を世界に先駆けて実現しました。これは、「レーザー核融合」の実現に向けた大きな一歩であるとともに、幅広い分野への応用が期待される成果であると評されました。私も今後は、さらに詳細なシミュレーションや理論解析を行うことによって、核融合点火へのシナリオを明らかにしていきたいと考えています。

実現は次世代?その大きな目標に貢献するシミュレーション技術。

この「レーザー核融合」が実現できるようになれば、持続的にエネルギーを供給することが可能になり、エネルギー問題の解決に大きく貢献できると思います。でも、その実現は近い未来なのかというと、それほど甘くはありません。早くても30~40年は先の話だろうと予想されています。随分、気の長い話だと思われるかもしれませんが、私たち研究グループは、一歩一歩、課題をクリアしながら、着実に前進を続けています。

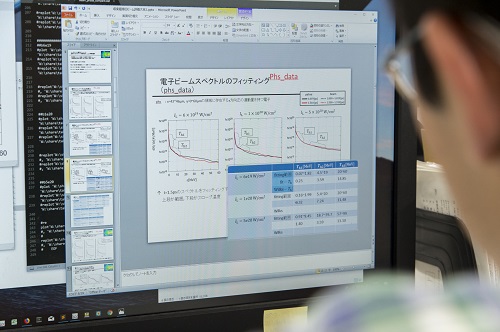

私自身は、物理好き、数学好きが高じて、この研究に携わる道を選び、今日まで歩んできましたから、この研究自体をとてもおもしろいと感じています。総じて、「レーザー核融合」の研究者というのは、究極のエネルギー源開発という目的のもと、とにかく長く続けている人が多いです。それだけではなく、レーザー核融合で生じるさまざまな現象に対する研究から得られた物理的・工学的知見を、それに関連する物理現象や工学・医療など応用分野へアウトプットすることも行われています。私自身は、物理現象の理解とまだ実験できないような将来の核融合燃焼の解析・予測を行う数値シミュレーションによる研究に興味を持ち、この研究を行っている訳ですが、シミュレーションでは、コードに取り入れた物理現象しか計算結果には出てこない訳ですね。物理現象を記述する基礎方程式を、様々な数値解法を用いて離散化してコードに組み込んで、シミュレーションを行って解析し、より高精度化するためにまたコードの改良を行い…といった数値解析、その結果から実験提案も行うという研究スタイルがおもしろいと思っています。シミュレーションはシミュレーションでしかないという見方もあるかもしれませんが、シミュレーションで見える世界、明らかにできる部分、もしくはシミュレーションでしか見られない世界もあります。私は、シミュレーションで描き出すものが、現実の世界でも実現できるようになったらと願っています。そして、「レーザー核融合」のような複雑な物理現象の解明とその実現には、シミュレーションは欠かせないものであり、大きく寄与することができると思っています。

未来を創り出すレーザープラズマ研究。若い皆さんの参加に期待。

私の学生時代はというと、決して研究一筋というタイプではなく、学部時代はグライダー部に所属し、研究よりは部活の方に熱心でした。1週間単位の合宿でフライトを行うため、講義と重なることもあり、単位取得はなかなか大変でした。大学院進学を決めたのは4年生後期になってからで、すでに大学院入試も終わっていたため、1年間の浪人を経て大学院へ進みました。大学院修了後は、ポスドクでなんとか研究を続けて、現在は広島大学の教員となっているのですから、学部生の頃の自分に、こんな未来は想像できていませんでした。いずれにせよ、やりたいことに夢中になってきた人生だとは思っていますが。

ここで、私の所属している反応気体力学研究室についてご紹介します。遠藤琢磨教授は、化学反応の爆発的な燃焼であるデトネーション現象の基礎研究から、発電や高性能被膜作成への応用研究まで幅広くなされています。先生も元々は、大阪大学でレーザー核融合の研究をされ、その後は航空宇宙の分野の研究をされてこられました。助教の金先生は、安全安心な水素社会を目指した水素燃焼・爆発特性など水素安全技術に関する実験及びシミュレーションをメインに研究されています。私の「レーザー核融合」研究というのは、少し趣を異にするように感じられるかもしれませんが、「化学」か「核融合」かの違いはありますが、反応系で括れば同類で、また第4の状態といわれるプラズマは「電離気体」とも呼ばれるも、その特性は本質的には気体と同じです(そもそも燃焼ガスは弱電離しておりプラズマ状態になっています・・)。研究室を俯瞰すると、そうした「反応気体」研究分野で構成されています。

さて、皆さんも記憶に新しいと思いますが、2018年のノーベル物理学賞が、「超短パルス・高強度レーザー」に革新的進展をもたらしたジェラール・ムル博士とドナ・ストリックランド博士に贈られたことは、我々のレーザープラズマ研究に新たなフェーズを感じさせる出来事でした。彼らが発明したチャープパルス増幅により従来の1000倍から1万倍以上ものピークパワーが得られるようになりました。この技術を利用して、爆縮高密度燃料コアを瞬時に核融合点火温度まで加熱する高速点火方式の研究が一気に進展し、現在に至っています。また、従来の加速器にでは得られない超強電磁場による粒子加速や超高強度磁場生成などの物理研究や、その応用として、非破壊検査用コンパクト短パルス中性子源開発や医療用粒子ビーム開発等の研究が進められているとともに、実際に超短パルス性を利用した材料内部の改質・加工に適用され、ディスプレイや電子回路基板加工に用いられています。こうした新たな技術によって、自分たちの研究が思わぬ進展を迎えることもあるかもしれません。レーザーを操ることは、エネルギーをコントロールすることであり、エネルギーをコントロールする技術は、確実に未来を拓くことにつながっていくと、私は確信しています。

この文章を目にした皆さんのなかに、少しでも興味を覚えた方がいれば、ぜひ私たちの研究室を訪ねてきてください。いつでも歓迎します。

城﨑 知至 准教授

Tomoyuki Johzaki

反応気体力学研究室

1992年3月 九州大学 工学部応用原子核工学科卒業

1993年3月 九州大学 工学部応用原子核工学科 研究生 修了

1995年3月 九州大学 大学院工学研究科 修士課程(応用原子核工学専攻)修了

1998年3月 九州大学 大学院工学研究科 博士後期課程(応用原子核工学専攻)修了

1997年4月1日~1998年3月31日 日本学術振興会 特別研究員(DC2)(九州大学)

1998年4月1日~2002年1月31日 日本学術振興会 特別研究員(PD)(九州大学)

2002年2月1日~2003年9月30日 大阪大学レーザー核融合研究センター 講師(研究機関研究員)

2003年10月1日~2004年3月31日 大阪大学レーザー核融合研究センター 研究員(科学研究費)

2004年4月1日~2009年3月31日 大阪大学レーザーエネルギー学研究センター 特任研究員

2009年4月1日~2011年3月31日 大阪大学レーザーエネルギー学研究センター 特任研究員(常勤)

2011年4月1日~2012年3月31日 財団法人 レーザー技術総合研究所 研究員

2012年4月1日~ 広島大学 大学院工学研究科 准教授

2020年4月1日~ 広島大学学術院(先進理工系科学研究科) 教授

Home

Home