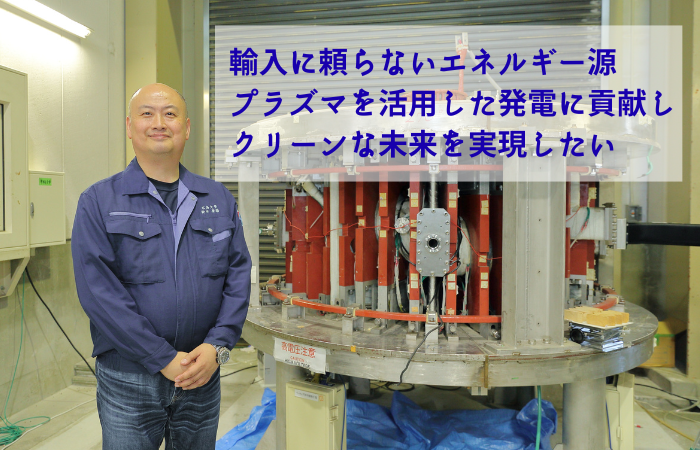

プラズマの解析や数値モデリング、プラズマを活用してCO₂を分解する研究

フュージョン発電で安心安全なエネルギーを

プラズマとは、個体、液体、気体に次ぐ物質の第4の状態と言われるもので、高温で原子や分子が電離しイオンと電子に分かれた気体を指します。宇宙の99.9%はプラズマであり、例えば雷もそのひとつです。

水素同位体をプラズマ状態にし、超高温・超高密度で一定時間ある場所に閉じ込めると、軽い原子核同士が核反応を起こして重い原子核に変わるフュージョン (核融合) 反応が生じます。これを人工的に連続して起こし、発生した莫大なエネルギーを利用する発電方法をフュージョン発電と言います。私はそのフュージョン発電に貢献し、カーボンニュートラルを実現することを目的として研究を進めています。

日本ではほぼ100%輸入に頼らざるを得ない石油は、常に各国による争奪戦が続いており、将来的には必ず自立したエネルギー源が必要になります。そして今、発電には自国でエネルギー源をまかなえるかどうかだけでなく、安全性、環境負荷の低減といった課題もあります。それら全ての課題を解決できる可能性を秘めているのがフュージョン発電なのです。発電のエネルギー源は海水中に含まれる重水素や三重水素といった水素同位体です。そのため、枯渇の心配がなく、安全で、さらに温室効果ガスを出さないクリーンエネルギーとして期待されています。

プラズマを閉じ込める2種類のカゴ

プラズマを閉じ込めてフュージョン反応を起こさせる方法はいくつかありますが、世界で研究が進んでいるのは、磁場の力を用いてプラズマを閉じ込める磁場閉じ込め方式です。磁場閉じ込め方式は大きく「トカマク型」と「ステラレーター型」という2種類に分類されます。実は、両方の方式の実験装置を一研究室で備えているのは世界でも広島大学だけです。研究では磁力線でできた「カゴ」にプラズマを閉じ込め、その中でフュージョン反応を起こすのですが、2つの違いはこのカゴの作りの違いと言えます。

比較的主流とされるトカマク型はドーナツのような形状をしており、作りとしては単純ですが、フュージョンプラズマを維持するために電気を流し続ける必要があります。これが難しく、フュージョン反応を起こすのに必要な高性能のプラズマは、現在の技術でも長くて1,000秒ほどしか保たせることができません。対して、ステラレーター型は磁力線がネジネジと複雑に絡み合った形状をしていますが、電気を流す必要がなく、トカマク型と比べて長時間発電が可能とされています。その最適なカゴの形を数値シミュレーションにより発見したのが、当研究室です。

人の目線だとどうしても、自然はシンプルなものだろうと思い込みがちですが、実際には想像を超えた自然法則が存在します。シミュレーションの結果は自分が抱いていたイメージとの差が大きく「なぜ?」と突き詰めることで、複雑な形のカゴの方がプラズマにとっては心地良いのだという結論に辿り着きました。このような謎解きは難しくも楽しいです。

現在、7か国が協力してフランスにフュージョン実験炉を作るという大型の国際プロジェクト、「ITER (イーター) 計画」が進んでいます。実はITER計画で作られている炉はトカマク型なのですが、抱えている課

題によって、いずれはステラレーター型にシフトチェンジしなければならないときが来るはずです。そのような未来を見据えて、両方の装置による研究に取り組んでいます。

また、ITER計画とは別に、日本では「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」が進められています。これは2030年代までにフュージョン発電の実用化に目処をつけようというものですが、私の研究もこの目標期間内に結果を出せればと思っています。実際、この分野には国の研究所だけでなく民間企業も参入してきており、どこよりも早い実現を目指して皆が汗を流しています。

答えのない問いを楽しめる人に

皆さん、SFに興味はありますか? 核融合ロケットはSFの定番であり、例えばガンダムも核融合エネルギーで動いています。私はもともと宇宙工学に興味を持ち、将来、深宇宙を探査するロケットを作るために核融合について勉強を始めました。ですが、まずは地上の問題を片付けなければならないという思いから現在の研究を行っています。ご紹介した他に、プラズマの特性を利用したCO2分解・メタン分解といったプラズマを活用した応用的なことにも学生と共に取り組んでいます。

今回はプラズマに特化してご紹介しましたが、私の研究室では主に流体 (水や空気など一定の形を持たず流れるもの) を扱っており、「流体の力でカーボンユートラルを実現する」ことを大きな目標にしています。

教育者である私にとっては、次世代を担う人材を育てるのも役目の一つです。AIが一般的に活用されつつある今、学生にはAIを超えたアイデアを生み出せる人材になってほしいと思っており、自分で考えることの大切さを伝えています。AIは今ある知識から答えを導き出すことは出来ますが、先のことは予測できません。研究で解き明かさなければならない問題には答えがなく、最先端の現場では予想と違うことも山ほど起きます。これは、AIではなく自身の思考によってでしか解決できない問題なのです。せっかく大学で学ぶのなら、教科書にも載っていない、チャットGPTに聞いてもわからない、そんな問題と向き合う時間を楽しんでほしいと思っています。もちろん、失敗することもあるでしょう。しかし、失敗したときは私が全力でフォローします。

研究室の学生とパシャリ

Home

Home