生物工学プログラムの目的

「生物工学プログラム」は,醸造微生物を中心とした微生物機能の産業応用教育・研究を目的として1929年に発足した広島高等工業学校醸造学科をルーツとしています。以後,広島大学工学部第三類発酵工学講座(1976年),さらには「理工融合」,具体的には「バイオと物質科学の融合」による新たな知の創造を目指して,大学院先端物質科学研究科分子生命機能科学専攻(1998年)へと変遷・改組され,微生物から高等生物までをも網羅した様々な生命分子・代謝機能の解明と産業応用を可能とする高度職業人の育成を目指してきました。

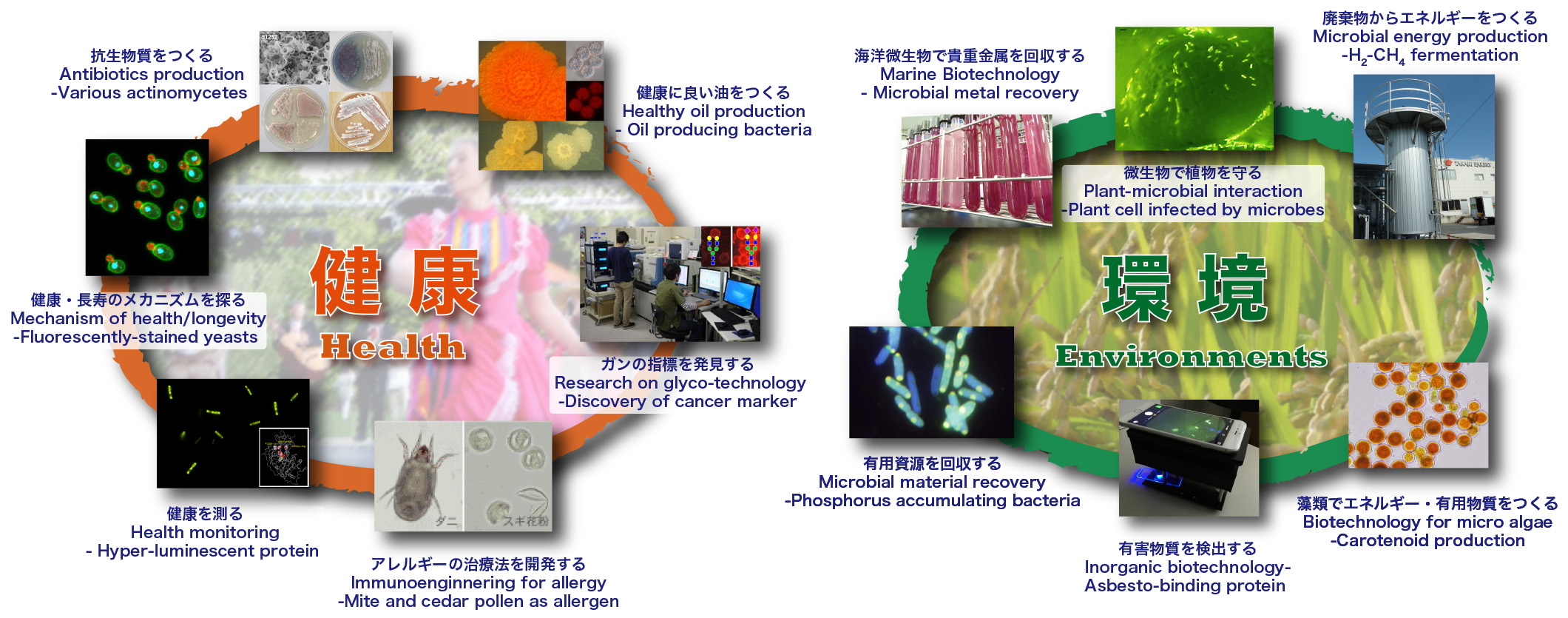

そして今後,環境保全・グリーンエネルギー・健康長寿など,21世紀の新たな社会的要請を実現するバイオテクノロジー分野のイノベーションを加速化するためには,さらに広範な生物研究領域と協調できる人材育成が必要となります。そこで統合生命科学研究科生物工学プログラム(2019年)では,上記の教育・研究理念を昇華し,生命科学諸領域におけるサイエンスとテクノロジーを,異分野との協働を含めた工学的視点から総合的かつ俯瞰的にとらえ,なおかつ、グローバル規模での様々な社会的要請に対して柔軟に対応できる人材の育成を目指します。

生物工学プログラムの研究グループ

- 細胞機能工学(藤江誠准教授・田島誉久准教授・緋田安希子助教)

- 分子生命化学(河本正次教授・中の三弥子准教授)

- 代謝変換制御学(中島田豊教授・青井議輝准教授・加藤節准教授)

- 細胞工学(黒田章夫教授・舟橋久景特定教授(准教授)・池田丈准教授・石田丈典講師)

- 環境微生物工学(廣田隆一教授・戸田成美特任助教)

- 細胞機能化学(秋庸裕教授・渡邉研志助教)

- 海洋生物工学(岡村好子教授)

- 微生物ケミカルバイオロジー(荒川賢治教授・手島愛子助教)

- 細胞物質化学(上野勝准教授・湯川格史助教)

- 健康長寿学(水沼正樹教授・久米一規准教授・小川貴史助教・益村晃司特任助教)

- 染色体機能学/自然科学研究支援開発センター(北村憲司准教授)

- 細胞代謝遺伝学/酒類総合研究所(岩下和裕客員教授・磯谷敦子客員教授)

- 細胞代謝生化学/種類総合研究所(赤尾健客員教授)

- バイオマス変換化学/産業総合技術研究所(藤井達也客員教授・加藤淳也客員准教授)

生物工学プログラム教員によるコラムを月1回掲載しています。

本プログラムの教員は 工学部第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) 生物工学プログラム の教育も担当しております。

広島大学工学部第三類発酵工学課程、生物工学プログラムおよび大学院先端物質科学研究科分子生命機能科学専攻、大学院先端物質科学研究科生物工学プログラムの同窓会

Home

Home