E-mail:koho*office.hiroshima-u.ac.jp(注:*は半角@に置き換えてください)

「どうしたらスポーツがもっと楽しくなる?」という疑問から研究をスタートし、人間の体の動きをアシストして筋肉の負担を軽減できるスーツを開発しました。この技術を、スポーツやリハビリテーションに応用しようと研究を続けています。自身がスポーツ苦手だからこそ、栗田教授の研究には「体を動かすことがもっと楽しくなる!」工夫が満載です。

今までできなかった「体の動き」が可能になる

私たちは既に、日常生活の中で、体の動きをサポートしてくれるさまざまな「ツール」を使っています。例えば、眼鏡を使えば、見えにくかった景色がよく見えるようになり、義足を使えば、走れなかった方が走れるようになります。

同じように、テクノロジーの力を借りれば、私たちはそれまで自力でできなかった動きができるようになるでしょう。空を自在に飛ぶ未来も夢ではありません。実際、ジェットエンジンを人の体に装着して、空を飛ぶスポーツも開発されています。

私は、テクノロジーを使って人間の体の能力を「拡張」することで、スポーツとテクノロジーを融合させる研究をしています。皆さんに、今までになかった「スポーツ」を体験してもらいたいと思っています。

テニスの「超人ショット」が誰でも打てる?

私の研究分野は「人間機械システム」。人間の体の動きや感覚を生かした、人間にとって操作しやすい機械を開発しようとしています。

機械と聞くと、大きくて重いイメージがあると思いますが、私たちが目指したのは、コンパクトで軽くて人間の体に装着できるもの。「アンプラグド・パワード・スーツ(unplugged powered suits)」という、空気圧を利用して人間の体の動きをアシスト(補助)してくれるスーツを開発しました。

このスーツはゲルと伸縮性素材で造られた人工筋でできていて、腕や足にとりつけて使います。人工筋には空気圧源となるタンクやポンプが繋がっています。スイッチを押すと空気圧が人工筋に加わり、腕や足を曲げたり伸ばしたりする筋肉の動きを手助けしてくれます。

このスーツを腕に装着し、テニスのラケットを持ち、ラケットを振り抜くタイミングでスーツの動作スイッチを押せば、誰でも自分の能力以上の「超人ショット」が繰り出せる!という仕組みです。スイッチを押すタイミングを誤ると上手く打てないので、慣れるまでに少しだけ練習が必要ですが、使いこなすのに練習がいることもスポーツ性を持たせるためには重要だと思っています。

「軽くて電源不要なので、スポーツには最適」

と栗田教授

野球も、サッカーも、もっと楽しく

新しく配属されたゼミ生には、自分が好きなスポーツを選んでもらい、技術でそのスポーツが「より楽しく」なるにはどうしたらいいと思うかを考えてもらったりしています。他の誰でもなく、彼ら自身が楽しいと思えるようなものを作ってもらいたいと思っています。

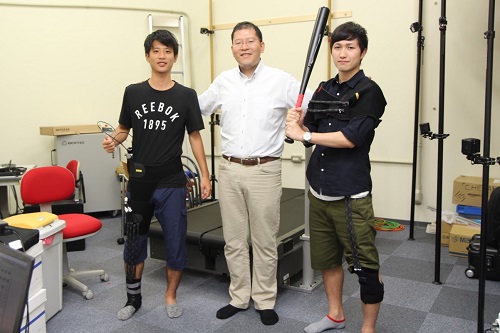

部活で野球をしていた経験のある迫田航さん(工学研究科博士課程前期1年)は、野球初心者がとまどいがちな、バッティング時に足を踏み込むタイミングを教えてくれるスーツを開発しました。

まず、軸足でない方の足(ふともも)にスーツを装着し、頭にはディスプレイ(VR:仮想現実)を装着します。プレーヤーがディスプレイで見ている画面には、ピッチャーがボールを投げて自分の手元へ飛んでくるまでの映像がリアルに映し出されています。映像と連動して、プログラミングされたタイミングでスーツが作動し、足を振り上げるタイミングをスーツのアシスト力で教えてくれる、という仕組みです。一般にこういった練習は、コーチに口頭で指導されるだけですが、身体の動きを口頭の指示で実現するのは簡単ではありません。これにより、スーツに正しいタイミングを「体で教えてもらう」という、手早く効果的に上達できる練習法を提案できました。

コーチが選手の横に立ってタイミングを教えるより、上達が早いことを明らかにしました

サッカーの経験のある石橋侑也さん(工学研究科博士課程前期1年)は、サッカーのPKなどで、自分のキック力を増強できるスーツを開発しました。

スーツはボールを蹴る足(膝下)に装着します。バッティング練習スーツと異なり、このスーツの作動ボタンは蹴る人自身がコントロールします。シュートを打つために膝を曲げた後、再び膝を伸ばす(ボールを蹴る)タイミングで動作スイッチを押すと、キック力が増強した「スーパーシュート」を打つことができます。石橋さん自身は、スーツをつけていない場合と比べて、約2割増しのスピードでボールを蹴ることができるそうです。

研究室内には、蹴ったボールのスピードが測れる機械も。入れる空気の量を調整しながら、改良を続けています

リハビリや、障がい者スポーツの現場にも

この「人工筋スーツ」は、広島大学病院などと協力して、患者さんのリハビリにも使ってもらおうとしています。また、アリゾナ州立大学と連携して、人工知能技術を活用したリハビリを楽しくするための技術開発プロジェクトが7月からスタートしました。しんどい・つまらないというイメージがあるリハビリやトレーニングを、テクノロジーで少しでも楽しい時間に変えることができれば良いと思っています。

テクノロジーを用いた、障がい者スポーツの拡張も目指しています。東京パラリンピックの正式種目のひとつ「ボッチャ」は、目標球と呼ばれる白い玉に、赤・青の玉を投げたり転がしたりしてどれだけ近づけられるかを競う、カーリングにも似た障がい者スポーツです。こういった障害者スポーツをどのように技術でアシストできるかという課題にも取り組んでいます。

「ボッチャ」競技の計測実験風景

想像するとちょっと面白い、スポーツ+テクノロジーの未来

私たちは、VR内の映像でものを触ったり、持ち上げたりする時、現実世界ではその「手ごたえ」を感じることができません。そこで、力や触覚などを用いて、ものを触った感覚、持ち上げた感覚を表現し、リアル感を出そうと取り組んでいます。研究が進めば、例えばテニスの試合を観戦する時、プレーヤーが受けた身体的な感覚(ボールを打った手ごたえなど)を観客も「体験」できるようになるかも知れないですね。

ゼミ生の石橋さん(左)、迫田さん(右)と。

教授と学生の距離が近く、取材中も楽しい掛け合いが見られました

広島大学広報グループ

Home

Home