学び続ける教師であるために

教職開発専攻(教職開発プログラム)2019年度修了生 髙下千晴さん

広島大学学校教育学部卒業後,広島県内の公立小学校に勤務。

令和2年3月 教職修士(専門職)を取得

研究テーマ

「多面的・多角的な思考力を育成する小学校社会科授業開発」

令和4年 広島県教育奨励賞

令和5年 文部科学大臣優秀教職員表彰

教職大学院での学び

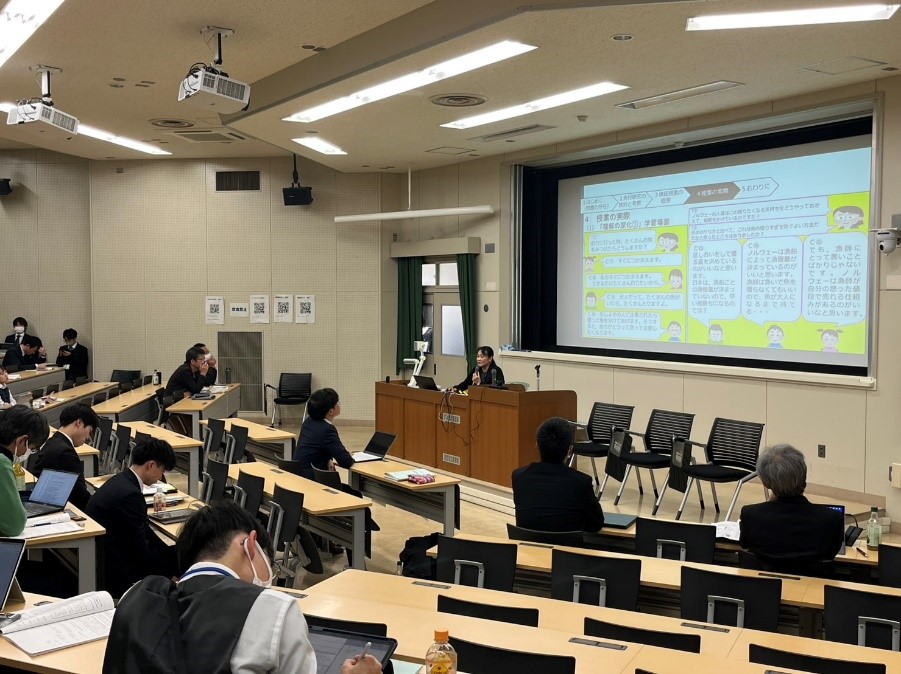

私が小学校に勤めながら教職大学院で学びたいと思った理由は,「深い学び」とはどのような学びなのか,自分なりの答えをもちたいと考えたからです。「主体的・対話的な学び」については,研修を進めていく中で徐々に掴めていきましたが,「深い学び」がどうしても掴めませんでした。授業の中でも,「子供たちの考えはこれで本当に深まっているのか」と,自信がもてないこともありました。

教職大学院に入学し,社会科授業づくりを通して「深い学び」について研究を始めました。私が社会科授業づくりで大切にしていることは,教材研究を徹底することです。自分が疑問に思ったことはすぐに調べるようにしています。

研究を進めていくと,これまで気付かなかった自身の授業の課題が見え始めました。それは,1時間の授業の中にたくさんの情報を入れすぎてしまい,考える視点がぼやけているということです。教材研究をすればするほど,いろいろなことを子供たちに伝えたくなり、授業の中に盛り込んでしまうことが大きな要因でした。

それを改善するために着目したのが「教材の論理」と「子供の心理」の統合です。「教材の論理」では,社会の仕組みが見える教材開発の在り方について追究していきました。教材研究した内容を削ぎ落し,洗練させていくという考えがそれまでの自分にはありませんでした。教材開発の在り方を見直すことで,子供たちの思考を深めるポイントとなる資料はどれなのかという,教材を見極める眼も少しずつですがもてるようになりました。「子供の心理」では,子供がどのようにものごとを理解していくのかを先行研究や優れた教育実践から捉え直していきました。鈴木ゼミでは,子供の学びを見つめ直すことの意味について,仲間と議論する有意義な時間をもつことができました。よりよい授業とは,「教材の論理」と「子供の心理」の統合が不可欠であり,「深い学び」を実現させるための基盤となることがわかりました。

また,在学中には,広島大学附属三原小学校にてアクションリサーチを行う機会もありました。その中で,同小学校の先生からのご指摘により,授業の中での自分の口癖に気付くこともできました。それは,子供たちが受け身になり,教師が答えを言ってくれるのを待つようになるものでした。教師の発する言葉の重みを再考するきっかけになりました。

鈴木由美子先生と同期生の皆さん

私は大学を卒業してからずっと公立小学校で子供たちと共に過ごしてきました。教育現場では目まぐるしく毎日が過ぎていきます。教職大学院での学びは,自分の実践をじっくりと振り返る機会となり,新たな教育実践の創造につながるものになりました。

社会科授業づくりのこだわり-子供の納得を大切にした授業-

私が社会科授業の中で大切にしていることは,子供たちが「納得する」ことです。納得とは,実感を伴った主体的な理解です。子供たちが授業の中で「なるほど,わかった」と理解し,もっと考えていきたいという意欲をもてる授業をつくることをめざしています。

そのため,私は,授業の中で,学習集団での対話場面を特に大切にしています。納得は,多くの場合,他者との関わりの中で生じます。子供たちには,人がどのような思いで努力や工夫を行い,社会を発展させているのかを,学習集団でのやりとりを通して理解して欲しいと考えています。社会の仕組みが素晴らしくても,それを機能させる人がいなければ,よりよい社会はつくることができません。そのような人の営みに込められた思いや考えに,対話を通して自分で気付き,納得することで,子供たちは新たな社会的な見方・考え方を獲得することができるのです。また,なるほどと納得することで得られた知識は,子供たちの心の中に長く残る生きた知識となります。それは,子供たちが自分の未来を自分で切り拓いていく原動力になると考えています。

毎日の授業を充実させることで,子供たちは落ち着いて学習に臨むようになっていきます。それは,居心地のよい学級集団を形成することにもつながります。毎日の授業を大切にすることは,一人一人の子供を大切にすることでもあるのです。

学び続ける教師であるために

私は,これからもずっと学び続ける教師でありたいと思っています。そのために,意識して取り組んでいることが2つあります。

1つめは,自分の授業を自分の言葉で説明する力をつけることです。客観的に自分の教育実践をみつめ直すことは,よりよい教育実践を生み出すことにつながると考えています。また,そのような力をつけることは,若手教員の育成,すなわち教育技術の継承にも役立つと考えています。まだ自分の実践をきちんと言語化するまでには至っていませんが,社会科サークルや学会に積極的に参加することで,今後も研鑽を積んでいきたいです。

2つめは,社会科授業で培った子供たちの力を総合的な学習や他教科の学習でも活かせるようにカリキュラムマネジメントの一層の充実を図ることです。今年度は,6学年のクラスを担当しました。総合的な学習の時間では,郷土の歴史を調べる学習活動を行いました。社会科の授業で獲得した知識があったことで,子供たちは先人の働きのすばらしさや価値をより深く理解することができました。そして,地域に残る歴史的建造物の見学や,それを守る地域の人達との交流を通して,歴史が子供たちにとって遠い存在のものではなく,身近なものへと変わっていきました。このような子供たちの豊かな学びの場をつくれるように,今後も努力していきたいです。

2025.04.01

Home

Home