【研究室主要論文】

・Toko M, Nezu T, Eto F, Aoki S, Ohshita T, Ueno H, Akiyama Y, Maruyama H. Usefulness of Myelin Quantification Using Synthetic Magnetic Resonance Imaging for Predicting Outcomes in Patients With Acute Ischemic Stroke. Stroke. 2025 Mar;56(3):649-656. doi: 10.1161/STROKEAHA.124.049851. Epub 2025 Jan 14. PMID: 39807579; PMCID: PMC11850010.

・Ohno N, Neshige S, Abe T, Nonaka M, Yamada H, Takebayashi Y, Ishibashi H, Shishido T, Aoki S, Yamazaki Y, Ueno H, Iida K, Maruyama H. Screening of toxic-metabolic encephalopathy with and without epileptic seizure with density spectral array. J Neurol Sci. 2025 May 15;472:123462. doi: 10.1016/j.jns.2025.123462. Epub 2025 Mar 13. PMID: 40147317.

・Nakamori M, Toko M, Yamada H, Hayashi Y, Ushio K, Yoshikawa K, Hiraoka A, Yoshikawa M, Nagasaki T, Shimizu Y, Mikami Y, Maruyama H. Cervical percutaneous interferential current stimulation improves citric acid cough tests in patients with Parkinson's disease on medication. Sci Rep. 2024 May 18;14(1):11386. doi: 10.1038/s41598-024-62460-x. PMID: 38762573; PMCID: PMC11102488.

【教育内容】

急速な少子高齢化に伴い、脳血管障害、認知症やてんかん、パーキンソン病、神経免疫疾患など脳神経内科が担うべき疾患が今後増加することが予想され、その対応が急がれています。一方で画像診断の格段の進歩や、t-PAや血管内治療の導入による革新的な治療が行われるなど脳神経内科を取り巻く状況は大きく変わり続けています。また神経変性疾患の病態解明、神経免疫疾患に対する治療の開発においても目覚ましい発展が見られます。そういった中で当科は幅広い疾患に対し臨床的にも基礎的にも取り組む充実した診療・教育・研究を提供しています。

【研究内容】

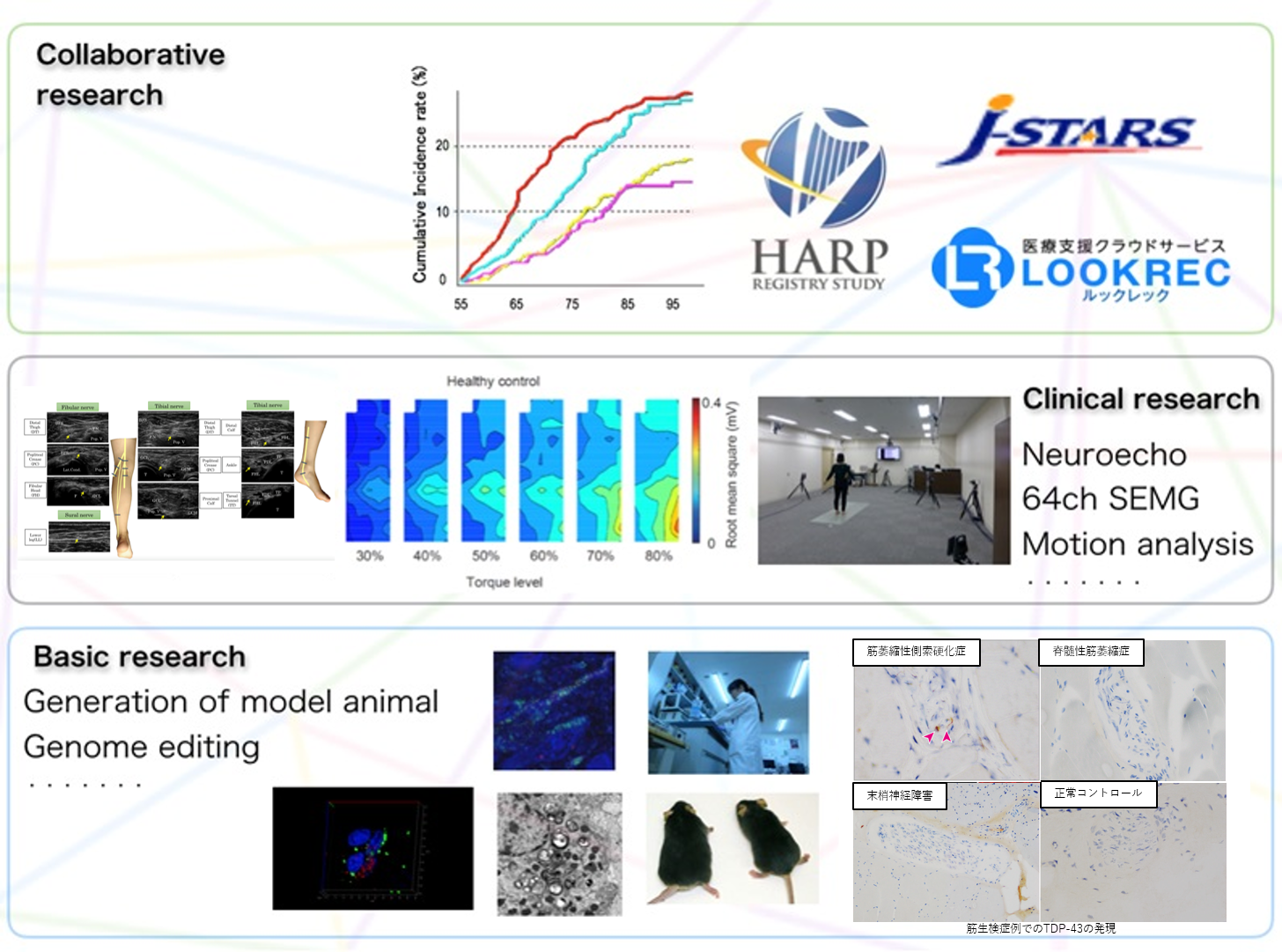

1.臨床研究グループ:

①脳卒中:脳神経超音波、神経放射線画像、血液バイオマーカーの臨床応用。多施設共同研究の推進。口腔内環境と脳卒中、栄養状態と脳卒中、脳小血管病、自律神経変動と脳卒中などのテーマ。

②神経変性疾患:神経変性疾患の病態診断、治療に関する各種研究に加え、筋萎縮性側索硬化症の病態解明をすすめるために、病状解析を含めた多施設共同観察研究(CARP Study: Chugoku ALS Retrospective Study)を実施している。

③免疫性神経疾患(慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー・ギラン・バレー症候群などの末梢神経障害、重症筋無力症、多発性硬化症、視神経脊髄炎スペクトラム障害、抗MOG抗体関連疾患など神経免疫領域の疾患):臨床診断および病勢のバイオマーカー探索(神経超音波検査・MRIなどのNeuroimagingを含む)、疫学研究などを行う。多施設共同研究にも取り組んでいる。

④てんかん:難治てんかん患者を対象とした広帯域皮質脳波での脳機能マッピングやてんかん焦点解析、急性期脳疾患におけるcritical care EEGでの病態及び予後評価の多施設共同研究、広島市のてんかんレジストリを用いた疫学研究などを行っている。

⑤摂食嚥下栄養:舌圧測定による嚥下障害の早期発見、栄養状態を評価する適切なマーカーの探索(CONUT scoreなど)、歯科医を含めたチーム医療による介入での誤嚥性肺炎予防。

2.分子神経科学研究グループ:アルツハイマー病・パーキンソン病・脊髄小脳変性症など神経変性疾患の病態に関連する遺伝子・蛋白質レベルでの機能評価を行っている。ノックアウトマウス/ノックインの細胞・動物モデルを作製し、機能解析・病理学的検討を通じて、各疾患に関わる分子病態機構の解明と新たな治療法やバイオマーカーの開発を探索する。

3.臨床分子遺伝研究グループ:原爆放射線医科学研究所(川上 秀史研究室)との共同研究により、神経変性疾患の遺伝子診断・解析を中心として分子生物学的に病態解明・治療法の開発を目指す。

Home

Home