<お問い合わせ先>

広島大学東京オフィス

TEL:03-6206-7390

E-Mail:tokyo(AT)office.hiroshima-u.ac.jp ※(AT)は半角@に変換して送信してください。

訪問日

2024年12月9日

センパイ

山口 慶剛(ヤマグチ ヨシタケ)氏

1982年 理学部卒業

株式会社オーガンテック 代表取締役COO

-現在はベンチャー企業の代表取締役に就かれています。

山口:東芝を定年退職後、いくつかのベンチャー企業をお手伝いしている中で、再生医療の研究開発に取り組むこの会社にご縁でつながり、2024年3月赴任、9月から代表を務めています。

-その東芝時代、宇宙飛行士に募集され、最終選考の6人に残った。すごいことです。

山口:宇宙開発事業団(NASDA)がなるべく多くの方に受験してもらいたいということで、広く一般に宇宙飛行士を募集していました。当時勤務していた東芝は宇宙開発事業に携わっていましたので適性のある社員を応募させてほしい、と協力依頼があったようです。

当時は、福利厚生のお知らせや、人事の手続きが紙の回覧板で回していました。その中に、宇宙飛行士募集の案内のチラシが混じっていて「え、こんなのがあるんだ」と。

回覧板はいろんなところで滞っていたもんだから、自分のところに回ってきたのは締切10日前ぐらいでした。募集要項に記入するのはすぐできるのですが、健康診断を受診して結果を提出しなければならない。平日は忙しくて病院にいけないので、義父が通っていた病院の休診日に頼み込んで健康診断を受けさせてもらいました(笑)

応募者は600人、試験を受けたのは250人だったと思います。

-試験はどんな内容でしたか。

山口:筆記試験は数学や物理、化学、生物、地学、歴史や地理もありました。その後は身体検査と集団ディスカッションです。筆記試験の合格者が50人ぐらいいましたが、不合格の人との違いは、本当の意味での基礎がわかっているかどうか、ではないでしょうか。過去問のパターンを覚えてそれにあてはめて問題を解くというのは、単に覚えているで、時間が経てば忘れてしまいます。僕は数学や物理が好きで、なんでこうなるか、を考えながら学んでいました。そのあたりが要因かなと思います。

-そして最終選考に残ったのは、何が要因だと思いますか?

山口:一つは集団ディスカッションのスコアリングです。論理的な思考力があるか、人を攻撃しないか、といった内容です。13人ずつ病院に泊まり込み、網走刑務所からの脱出計画をチームで練りました。最終的に僕の案がベースになりましたが、それが決めてではなく、ディスカッション時のスコアリングの結果ではないかと思います。

身体検査では直接肌に電極をつけて24時間心拍数を測る検査がありました。1⽇約⼗万回のビートがあるうちで、普通は2~300回ぐらいビートを外すのですが、僕は日本での検査で7回ぐらい、アメリカでも11回ぐらいしかビートを外していない、つまり不整脈がほとんどないのです。これは親に感謝ですね。

その他、眼球の網膜に血管集中があると重力がかかった場合に破れやすいということなのか、網膜の血管のパターンが⼀様じゃないといけないとか、眼球のガラス体に普通の人はちょっとした泡があるのですが、僕は両目ともありませんでした。

-宇宙飛行士には強いメンタルや協調性が求められる印象がありますので、その辺の評価もあるのではないですか。

山口:僕は、悪意を持って人に接することはないです。社会人だから、もちろん相手を疑わなきゃいけないという面もありますが、最初は性善説から入ります。

すごく仕事ができても、「あの人は信用できない」という人はいます。悪いように、悪いように考える人もいるので、一つの出来事に対してどういう見方をするのかというのは、自分の心の持ち方や、メンタリティ次第だと思います。僕はそこの許容範囲が広いのかなと。

-若い人はどうしたらそうした心の成長を遂げられるのでしょうか。

山口:メンタルは人生の中で徐々に成長するのだと思います。わたしも昔は結構やんちゃな、クソガキだったんで、嫌なことを言ったり、先生にも反発したりしました。

人に偉そうなことは言えないのですが、自分を信じることが大事だと思います。

僕はいつも「人生一度きり」と思っています。そう思うと、些細なことは気にならなくはなります。

人間は誰でも死にたくないと思いますが、「死にたくない」ということを考えるとキリがありません。どれだけ長生きしても何をしても、太陽系はあと50億年もたないわけだから、地球はそのうち消滅しますし、宇宙もどうなるかわからない。

だから、生きているだけで儲けものだと思うし、大抵のことは克服できる。自分の命は大事だから、人の命も大事にしたいとも。

-人間、どうしても目の前のことにこだわってしまいます。

山口:こだわるのは仕方がないんですけど、最近だとSNSで他人から攻撃されるとか、どうしても避けられない事象もありますよね。避けられないことに対して、くよくよしても仕方がないんです。それは自分でコントロールできないんだから。

起こったことに対して自分の向き合う姿勢が、自分の未来を決める。そういう未来志向が重要ですね。

-最終的に宇宙飛行士に選ばれなかった時はどう思われました?

山口:当時はどういう基準で選ばれるのかもわからず、全然準備をせずに受験しましたから、自分のパフォーマンスを最大限発揮するだけでした。あまりリアリティのない中でやっていましたので、最終選考に残ったメンバーに対しては、ライバル心よりも仲間意識の方が強かったですね。

その中から宇宙飛行士に選ばれた若田光一さんは、物腰も柔らかいし、英語も上手でしたし、全体での相対比較としてですが、人柄も素晴らしく、とてもバランスがよい印象でした。

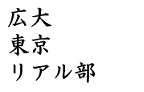

宇宙飛行士最終選考組の仲間と

-嫉妬心はありませんでしたか。

山口:全くないですね。若田さんは僕よりも人格者だと思います。今でも腰が低くて本当にいい人だから。若田さんは僕と2人の時は、「本来なら山口さんが選ばれるはずだったんですよ」とか言われます。まあ、他の4人にも言ってるかもしれないけど(笑)。

しかも優秀なんですよ。僕が東芝で宇宙ステーションのロボットアームの電気系プロジェクトマネージャーでしたから、宇宙飛行士の選考後も一緒に仕事しました。JAXAやNASAともオンラインで打ち合わせをするのですが、若田さんは非常に仕事のできる方でした。

-ご自身の出身についてお聞かせください。

山口:1959年6月14日生まれ、トランプさんと同じ誕生日で、広島県大竹市玖波出身です。お寺の幼稚園から、玖波の公立小、中学校に入り、2クラスしかありませんでしたので9年間同じ仲間と過ごしました。高校は広島市立基町高校。広島城の横にあって、リベラルな校風でした。基町高校らしさを活かすために、習熟度別のクラス分けは行わない基本的な方針を貫いていて、今も自由な校風だと聞いています。

-その後、広島大学に入学されますが、理学部物理学科を選ばれたのはなぜですか。

山口:物理が好きで、湯川博士や朝永博士に憧れて物理学者になりたかったからです。理論物理学者になって、素粒子の理論を勉強したいと思って入学しました。当時、おそらく物理を目指す人の7−8割は理論物理に憧れをもっていたのではないでしょうか。

本当は県外に出たかったのですが、実家がさほど裕福ではなかったので広島大学にしました。幸いなるかな、学生時代は授業料免除を受けることができました。

4年生の時に、素粒子物理の吉川(圭二)研究室に入り、理論の手習のようなことを勉強しました。通常のクォークの組み合わせではない素粒子の状態があるかどうか、ということを検証するために、プログラムを組むように指示があり、Fortran(当時主流だった高級プログラミング言語)でそれを組むのが4年生の役割でした。

-修士で大阪大学に進学します。

山口:理論物理の研究室を受験しました。広島大学でお世話になっていた吉川先生が、たまたま同時期に阪大教授として転任されたので、先生が優秀な学生を連れてきたと思われましたが、そういうことではなかったんです(笑)。

60数名受験して、30名ぐらい合格しましたが、僕は7目番の成績でした。当時、中性子の実験をやっている国富信彦先生に、「理論を希望しているみたいだね、成績は7番だけど、どうする?」と聞かれました。理論系の頭のいいやつばかりいる研究室にいって苦しむのもいやだなと少し日和ったところもあって、理論系ではなく、素粒子の実験系の長島(順清)研究室に入りました。

長島先生は当時まだ40代前半、新進気鋭の研究者でしたね。長島先生の奥様は、朝永振一郎さんの娘さんでした。年末になると、研究室の学生が、先生のご自宅の社宅にお邪魔して朝まで宴会をするのですが、みんな先生なんかそっちのけで、先生の息子さん、というより朝永先生のお孫さんに群がっていました(笑)。

-次にアメリカに留学します。

山口:マスターに入った時からアメリカに行きたいとずっと言っていました。ニュートリノの研究もしたいし、海外で研究したいという気持ちもありました。

ドクターは、アメリカのニューヨーク州ロングアイランドにあるブルックヘブン国立研究所、アプトンキャンプにリアクター(実験原子炉)や⽇本にない大型の陽子加速器があり、日本側は東大、阪大、広大、アメリカ側はコロンビア⼤学、ブラウン大学、ペンシルベニア⼤学、ニューヨーク州立大学が参画して日米ニュートリノ共同実験を行っていて、国費留学で2年間派遣されていました。

宿泊費は無料、学費も免除で、日当が1日5000円くらい支給されました。こうして修士から博士の5年間はミニマムコストで過ごすことができました。

-東芝に入ります。どんな仕事をされていましたか。

山口:宇宙開発事業部で人工衛星の制御の設計などに携わっていました。

本当は大学に残りたかったのですが、アカデミアのポストがなく、オーバードクターになりかかっていました。それでどうしようかなという時に、阪大の先輩から、東芝が大型衛星の受注をしたということと、枠外だったら事業部が直接採用できるらしい、という話があり、宇宙ならいいかなと思い、東芝に入りました。

当時は、理論物理をやっている人間が一番頭がいい、物理ができない人間が企業に行く、ぐらいに思っていたので(今はそんなこと思ってませんが(笑))、企業に行くつもりは全くありませんでした。面接の時も結構態度がでかかったと思います。「入社して何がしたいですか」と聞かれて「別に会社に入るために勉強してきたわけじゃないです」と言いましたから(笑)。

-入社してから、大学で学んだことがすぐに使えるわけじゃないですよね。

山口:東芝の宇宙開発に入るために勉強したわけではないけど、宇宙開発はやりがいがあると思うということと、当時国際共同実験をやっていたので、自分の語学を活かせること、チームで実験をするにあたって必要なコミュニケーション力や新たな課題に対する課題解決などの能力は、物理学の理論や実験をやってきた中で培われているので、会社の役に立てると思う、とは面接で伝え、構造設計や図面を描くのはあまり好きではないので、宇宙開発事業部で一番難しい部署に入れて下さい、と希望しました。

配属された制御系部門は宇宙開発の中で花形だと思っています。戦闘機で例えればコックピットですね。

制御は全然学んでいませんが、物理の素養があるから、本を読んで、あとは現場で学びました。会社に入ってからの方がよほど微分方程式を解きましたね。

物理屋って、基礎から学んでるから結構つぶしが利くと思うんですよ。何か根源的な問題にぶち当たったときにも、基礎から掘り起こしたら解決できるんですね。

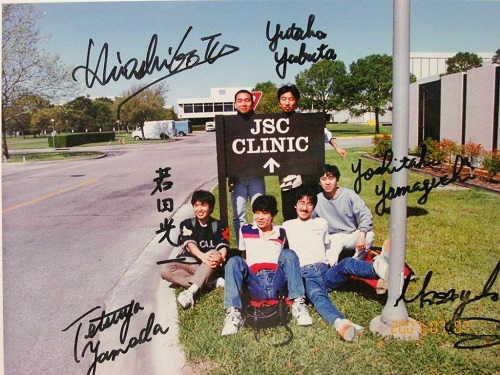

世界経済フォーラム主宰者のシュワブご夫妻と

米国アーミテージ国務副長官と

◾️山口様寄稿文「宇宙飛行士にチャレンジ」

(一般社団法人日本機械工業連合会会誌より)

Home

Home