被爆の地、荒廃した市民の心をいやすために健全な娯楽をとして生まれた市民球団は、創設からしばらくは存続の危機に見舞われ、何とか経営が安定したのちも成績は振るわず、セリーグのお荷物とされてきたことはご存じの通り。そしてチーム結成から四半世紀、3年連続最下位から「苦節26年」の1975年に初優勝を遂げ、全国的に赤ヘルブームを巻き起こす。その時、広島大学では何が起きていたか。

初優勝を祝うパレードに30万人がつめかけた 毎日新聞社提供

県外出身者の生活にも自然と溶け込むカープ熱

まずは山田康治さん(理学部卒)に当時の様子を語ってもらいました。

-兵庫県のご出身ですが、タイガースじゃなくてカープだったのですか。

山田:学部を卒業後、修士とドクターに進学しましたが、優勝した時はドクターでした。

もちろん、当時もカープファンです。広島の人はみんなそうでした。近くに市民球場があるわけですからね(笑)。

-初優勝するまでは、弱いカープでしたが、どんな気持ちで応援していましたか。

山田:RCCのラジオなんか聞いてたら、カープの野球しかやってないですし、パチンコ屋に行ってもカープの放送しかやってない。そうすると当然聞いてしまうんですね。それで、大学1年か2年の頃、カープが初めて10何連勝するという記録的なことがあって、そこから気になり始めましたね。

当時RCCに、金山次郎さんという名物解説者がいて、阪神や巨人の選手を悪く言うのですが、そういう解説を聞いて、次第にカープファンになったような気がします。

-大学の中の雰囲気に変化はありましたか。

山田:学部生の頃はまだ弱いカープであり、県内の出身者も少なかったので、友人とはカープの話はあまりしませんでした。 研究室に入ると、出身地などもはっきりしてくるので、仲間同士でカープの話もしやすくなったのかなと思います。巨人戦(後楽園球場)での優勝の瞬間は、教授も含め研究室メンバー全員でラジオを聞いていました。その数日後、教授と九州の学会に参加した時、懇親会で教授が胴上げされそうになりました。広島代表として(笑)。

-全国的にカープの優勝が大きな出来事だったのですね。

山田:そうですね、こんなに弱い球団が優勝するんだ、と。あの年は、防御率も打率も良くないのに、一点差で勝った試合がたくさんありました。統計的に見て勝つはずがない球団なのに優勝したんです。

もう一人、山口県宇部市出身の江本知正さん(理学研究科修了)も、大学時代にファンになったひとりだ。

-広島大学に入学されるまではどちらのファンでしたか?

江本:巨人ファンです(笑)。地方では巨人の試合しか放送していませんでしたから。1975年に初優勝してからカープファンになりましたね。

-心が変わったのはいつ頃ですか。

江本:優勝するギリギリですかね。優勝した10月15日はデーゲームで、私は広大附属高校で教育実習をしている最中です。向こう側の建物の窓から巻紙に「今何対何」と試合の途中経過をマジックで書かれたものがするするするって降りてくる。先生も黙認していたと思います。

専門は理科でしたが、理科の教員、教育実習生と生徒たちが理科教室に集まってテレビを見ていました。ほとんど人がいっぱいでしたので、60人ぐらいはいたんじゃないかと思います。後楽園球場で柴田のレフトフライを水谷が取ってゲームセットになった瞬間を、見ることができました。

優勝後は、教育実習生の友達と「流川に行こうぜ」と行ったのですが、どこの店もいっぱいで、仕方がないから一升瓶を買って下宿で飲みました。

-優勝してからの、広島の街の雰囲気はどうでしたか。

江本:空気が変わったと思いました。広島のカープファンは口が悪くて、例えば衣笠がエラーすると、次に球が飛んだ時に「衣笠取るな!三村取れ!」とかヤジるわけですが、そういうのが少し収まった気がしました。

大学では物性物理の研究室でしたが、当時の助手が巨人ファンだったのに、やはり優勝をきっかけにカープファンになっています。

すごく面白い時代を広島で過ごさせてもらいましたね。

卒業後に結婚した家内の実家は広島の基町アパートだったのですが、市民球場が近いですから、実家に帰省した時にそこで飲んでいて、カープの試合で何かが起きると周辺が大騒ぎになったのを覚えています。

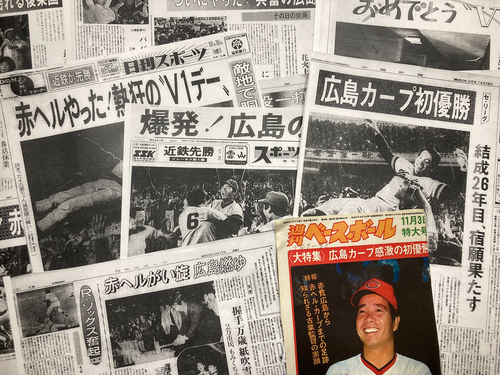

初優勝を新聞各社も大きく報じた

広島育ちの心も大きく揺さぶる初優勝

広島で生まれ育った人間には、複雑な感情があったと玉木研二さん(政経学部卒)はいう。

-初優勝までは、街中にはジャイアンツの帽子をかぶっている子供も少なくなかったと聞きました。

玉木:昭和30年代、ちょうど経済成長が始まる頃でした。全国規模の企業の広島支店が次々にできて、支店に赴任する人たちは家族も連れてくる。それまで郊外の草地や小川などで裸足で遊び慣れていた我々から見ると、半ズボンを履いたりいいものを着て東京弁をしゃべるその人たちが、奇妙に見えました。

私の通った小学校は、古田小学校(現・広島市西区古江西町)で、古びた校舎と、団塊の世代がどんどん入ってくる頃に急いで整備した校舎が混在していました。そこに東京から赴任したお父さんが子どもを連れて、革靴で堂々と教室に上がってきたのにはびっくりしました。それほど粗末に見えたのかと思いますが、今でも鮮明に覚えています。

そうした新入りに「お前、背番号1ゆうんは誰か知っとるや?」と聞くと「知ってるよ。王だろう」というので「何言ようるんなら。カープの古葉じゃあ!」なんて嫌味を言ったりしました。思えば、コンプレックスだったのですね。カープの存在は、東京的なるものに対する切り札のつもりだったかもしれないです。

-広島の子はカープファン以外に選択の余地なしでしたか。

玉木:そうだったと思いたい(笑)。ただ野球は、子供から年寄りまでが楽しめる、特別の共通言語でした。

こうの史代さん(広島大学理学部中退)、の作品で、原爆症で亡くなる女性の物語『夕凪の街 桜の国』の中で、主人公の女性が、フィアンセの遊んでいる姿を後ろから見ながら息絶えるシーンがあります。フィアンセの男性が、「長谷川投げました!長嶋空振り三振!」と野球の実況中継の口真似をしながら、川べりで石投げをしていたのが印象的でした。

野球というのは不思議で、一人遊びができるんですよね。イマジネーションを頭の中で膨らませながら、壁に向かってボールを投げたり、棒を振ったりして遊ぶ。野球用具は子供には高価だったから、グローブは使い回し、ボールもボロボロになるまで使わなきゃいけない。

そんな背景があったように思います。

-とても弱かったカープを、どういう気持ちで応援していましたか。

玉木:私が生まれた1951年のペナントレースからプロ野球が2リーグ制になって、カープが仲間入りしました。最初の年の勝率は2割9分でボロボロでした。

初めてプロ野球を見たのは、小学校4年生の時、巨人戦のナイターです。姉が夏休みに連れてってくれました。長嶋のファンだったらしいです(笑)。ショートは広岡。三遊間のゴロで、広岡が自分で処理できるようなボールでも、長嶋がランニングキャッチして華麗に投げるのですが、広岡が快く思ってない空気が子供心にも伝わってきました(笑)。

その後も、親父と試合を観に行ったりしましたが、中学、高校の頃は野球観戦から離れた時期がありました。ペナントレースが始まると、毎日のように中継が始まり、当時、RCCのアナウンサーだった柏村武昭さん(1966年〜1975年までRCC社員、後にフリー。「お笑い漫画道場」の司会などで全国区の知名度を誇った。2001年〜2006年に参議院議員)の声を通して、自分の頭の中に情景がすり込まれてくるわけです。

小学校時代に味わった、「非植民地化される恐怖」みたいなものは、ずっとベースにあったと思います。どういうことかというと、草野球をやろうと友達を誘うと「今日は行けない」と言うので、どうしたのかと思うと、小学校の前に学習塾の送迎バスが来て、子供を乗せていくわけです。こちらからすると「子どもがさらわれた」と感じました。

転勤族の中には、広島で子供の成績が低下して、東京に戻った時勉強についていけなくなるのでは、という的外れな心配をした大人もいました。転勤族の子どもの家に行って遊んでいると、そこのお母さんが「おうちの人はどんなお仕事をしているの」などと尋ねられました。こんなボヤっとした子と遊んでいて、うちの子は大丈夫かしら、と心配だったのでしょう(笑)。

純粋にゲームやスポーツを楽しむはずのものが、私にはそんな思いが根底にあった気がします。

-ちょっと屈折した感情が、カープを応援する気持ちの原動力になっていると。

玉木:初優勝までのカープといえば、秋の消化試合なんて惨憺たる状況です。酔っ払いが内野席でくだをまいて「三村、お前昨日流川で飲んどったじゃろうが」などとヤジを飛ばすわけです。後に、ご存命だった衣笠祥雄さんから「あれは、そのとおりでした」と言われましたけど(笑)。

広島は、夏は夕凪で暑いけど、秋風が立つようになると本当にひんやりとします。川が多く、水の匂いもする。秋は寂しい空気になり、カープを応援する笛や太鼓の音も聞こえなくなって、本格的な冬に入ると。

歓声もヤジも飛び交った旧広島市民球場

-1968年に球団創設から19年目にしてAクラスになります。

玉木:当時は観音高校の高校生でしたが、目を外に向けると、全国で学園紛争が吹き荒れた時代でした。刺激の薄い地方都市でも、東京の青山高校で学校を閉鎖したとか、火炎瓶を投げた高校生がいるとか、そういうことにみんな関心が向いていました。

私は音楽などにも関心が一気に広がって、ビートルズに夢中になりました。中学校の時からビートルズの新曲が出ると歌詞を訳すのが趣味でした。知らない単語ばかりなんだけど、辞書を引いて。

その中でカープは心の一部にあるんだけど、大した重みはなかったです。教師の中に熱烈なファンがいて、カープが負けた次の日、小テストやるのは迷惑でしたね(笑)。

-1975年にカープが優勝した時は、毎日新聞社に入社して大分に赴任されています。広島から遠く離れたところでどんな気持ちでしたか。

玉木:「今年はなんかおかしいぞ」と思い出したのは6月頃です。出だしは連敗であまり良くなかったのですが「こんなにカープファンがおったかな」と思うぐらいに、ファンが増えてきて、ワイドショーでも話題になりました。

梶山季之(小説家・ジャーナリスト、広島高等師範学校国語科卒)と、同じく広大卒業生の佐々木久子(編集者・評論家・随筆家)が「カープを優勝させる会」を立ち上げて話題になっていました。

カープはだいたい5月でダメになるのですが、6月になっても順位が落ちないし、勢いがついて、オールスター戦で衣笠と山本浩司がアベックホームランを打った時に、「これは本物だ」となりました。

-優勝した時には何をされていましたか。

玉木:警察担当の記者でした。大分はテレビ局が少なくテレビ放映がなかったので、ラジオで聞くしかありませんでした。東京に試合を見に行きたいとも言い出せないし、一人寂しく県警本部の駐車場でカーラジオで聞きました。金城が投げて、最後は水谷が捕球したと思いますが、すごい騒ぎになっているのはラジオから伝わってきました。

-大分にはカープファンがいましたか。

玉木:不思議なもので、勝ち始めると、庭石を持ち上げたら虫が出てくるみたいに、大分にも我も我もとファンがでてきました(笑)。

大分と広島は、瀬戸内海を通じで水で繋がっています。国東半島の海岸では、戦前埋め立て工事が盛んに行われ、広島から出稼ぎに来た人たちが定着しているので、実は広島弁が通じるんですよ。

一番感激したのは、県警本部の宿舎を夜回り取材した時に、幹部の部屋の窓に鯉のぼりが刺さっていて、奥さんが熱烈なカープファンだと分かった時でした。

-優勝したことで人気が全国区になった印象はありましたか。

玉木:江夏や津田などのドラマティックなピッチャーが育って活躍したこともあり、「弱い田舎のチーム」というレッテルはなくなったように思います。しかしその反面、広島の人間は、人懐っこいようで閉鎖的なところがあって、広島出身の選手と他県出身の選手を明らかに峻別している面は否めません。

私が記者になって4年目ぐらいの時、ある企画記事で、名将と呼ばれていた古葉竹識監督を取り上げることになり、取材を申し込みました。彼は熊本出身で生い立ちが非常に貧しく、暮らしを楽にするためにプロ野球の道に入っています。その来し方の話を中心にしようと思いましたが、断られました。

運動部の他の記者に聞いた話では、彼にとって「あいつは所詮広島じゃなくて熊本の人間だ」と言われるのが広島では一番やりにくいんだと。負ければヤジが飛んでくるし。

それもひとつの広島の気風だったと思いますね。

もう一人、広島出身の西川裕治さん(工学部卒)にも聞いた。小学生のころは三次市民球場でカープ戦を観戦していたが、優勝するまではなぜかジャイアンツファンだったという変わり者(?)である。

-西川さんは、1975年に広島大学に在学中でした。

西川:入学したのは、学生運動の最終期頃でした。1969-70年は米国で過ごし、1971年4月入学、就職モラトリアムで1年留年して1976年3月に卒業。入学当時は活動家も健在で、キャンパス内にはヘルメットをかぶった学生がちらほらいて、森戸道路には彼らの過激な看板が並んでおり、学生会館には活動家の部屋もありました。そういう時代でしたので、工学部の授業もボイコット、閉鎖されたことがありました。正直「まだこんなことをやっているのか」と思いました。

-そして、その頃カープが優勝するわけですね。

西川:4年生の10月でしたから、卒論を書いている真っ最中です。三次市出身なので周りは全員カープファンですが、私はちょっとひねくれたところがあって、当時はカープが嫌いではありませんが、ジャイアンツファンでした(笑)。大学に入学したらみんなカープファンなので、同じになると面白くないなと思った、それぐらいの理由ですけど。

広島市民球場の三塁側でジャイアンツの応援をしていると、身の危険を感じるわけですね(笑)。だからじっと黙って見ているしかありません。カープが負けると、試合後に巨人の選手が乗っているバスにカープファンが押し寄せて、罵声を浴びせて、暴動のような状態になることもあり、そのスリルを楽しみました。

ただ、カープは本当に弱かったです。当時から、5月を過ぎたらずっと最下位やBグループの常連で、応援していても面白くないんですよね。カープファンは、どっちかというと怒鳴り散らしているような感じで、怒っているけど離れられないという、不思議な立ち位置でした。「何が嬉しくてこの人たちはカープを応援しているんだろう」という気持ちで見ていました。また、当時有名だった哲学の教授は、広島県人のカープ愛は「アガペー」(神の人間に対する無償、無限の「愛」)だと教えてくれました。

-そんな中で、シーズンがスタートします。

西川:私自身は、「今年もカープはどうせすぐに終わるだろう」と、あまり期待もしていませんでした。ところが、オールスターゲーム(7月19日、甲子園球場での第一戦)で衣笠と山本浩司が連続ホームランを打った時に「あれ、今年のカープはちょっと強いな」と。8月、9月になっても首位です。なんかおかしいぞと。

そして10月15日、工学部の研究室で議論をしている最中、テレビ中継でカープの優勝が放送されていて大騒ぎになり、「こんなところにいる場合じゃない」と、仲間たちは本通に繰り出していきました。

しかし数日後には、シーズン中にもかかわらず優勝パレード(注:10月20日、平和大通りの西観音町交差点から田中町交差点までの3キロ弱で開催。沿道を30万人が埋め尽くした。この出来事をきっかけにして1977年からひろしまフラワーフェスティバルが生まれる)があり、振る舞い酒があったり安売りがあったりで、とにかく初めてのことで驚きました。先に繁華街に行った誰かが「あそこでタダ酒が飲めるぞ」といえば、みんなで繰り出す、という風で、私も本通りに出かけてただ酒を飲んだものです。

-優勝以降、街の人たちのカープに対する見方は変わりましたか。

西川:それまでは、負ければ負けるほどなぜかカープ愛が高まる、という感じでした。当時は娯楽が少なくて、スポーツ観戦といえば野球一択、カープしかありませんでした。

前年までは新幹線が岡山までしか開通していませんでしたから(山陽新幹線が全線開通したのは1975年3月10日)、移動に時間がかかりましたし、カープが巡業に出ると、本当にクタクタに疲れながら試合に臨んでいた時代です。

選手たちは、移動する時、自分たちで荷物を運んでいたのですが、ジョー・ルーツが監督になってから、新幹線ではグリーン車に乗れ、荷物は別に運ぶ、ということになりました(注:ルーツは1974年から一軍打撃コーチ、1975年から監督に就任するも、審判の判定への抗議をきっかけに4月30日に辞任。帽子の色を紺から闘志を表す赤に変更した赤ヘル生みの親でもある)。そうした苦労を知っているから、応援せざるを得ないところがあったと思います。

優勝した翌年も3位で、1991年に山本浩二監督で優勝するころまでは本当に快調で「カープ、強いじゃないか」と、見る目が大きく変わり、勝つチームの応援をする楽しさをみんな感じたと思います。その一方で、強くなったカープには、昔の腐れ縁のような愛着は少し冷めてきた部分もありました。そんな私ですが、就職して東京に来て以降は、札束で良い選手を引き抜く巨人を捨てカープファンに転向、最近では、毎年ヤクルトファンの友人と神宮球場の一塁側の席に座って、ビクビクしながらも大声でカープを応援しています。

初優勝を果たしたカープは1991年までリーグ優勝6回、日本一3回と黄金期を迎え、人気も全国区となっていくが、その後は2016年のリーグ優勝と3連覇まで大低迷期を迎えることになる。2024年9月の大失速は記憶に新しいが、さて、2025年のシーズンはどうなるか。

次回は初優勝の3年後、共通一次試験という大学入試大改革を目前に控えた受験生の心のうちを紹介する。

本稿シリーズは広島大学OBOGの回顧をまとめたものであり、広島大学の公式記録・見解ではないことをお断りしておきます。

<お問い合わせ先>

広島大学東京オフィス

TEL:03-6206-7390

E-Mail:tokyo(AT)office.hiroshima-u.ac.jp ※(AT)は半角@に変換して送信してください。

Home

Home