ライティングセンターは、以下のとおり、オンラインセミナーを開催いたします。

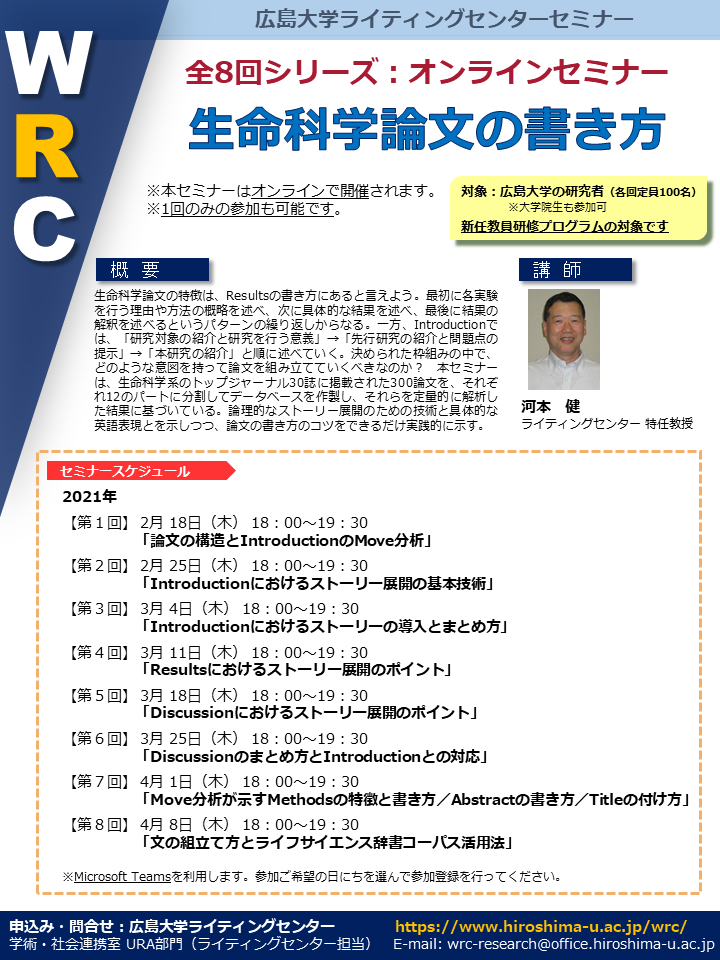

全8 回シリーズ:オンラインセミナー「生命科学論文の書き方」

※定員に達した為、申し込みを終了しました。

◆ 概要

生命科学論文の書き方セミナー」の対象は、研究室で行った実験の結果をまとめるための生命科学論文、つまり、実験生命科学/実験医学の論文である。臨床医学やフィールドワークの論文は対象外となる。本セミナーは、生命科学系のトップジャーナル30誌に掲載された300論文を、それぞれ12のパートに分割してデータベースを作製し、それらを定量的に解析したMove分析の結果に基づいている。

科学論文全般で最もよく使われる基本パターンはIntroduction, Materials & Methods, Result, and Discussion (IMRaD)の型であるが、生命科学系のトップジャーナルでは、Methodsを付録のような扱いで論文の最後に配置するIRDM型(変形IMRaD型)であることが多い。IRDM型の1番の特徴は、読者がMethodsを読まずにResultsを読むということが前提となる点であろう。生命科学論文のResultsでは、最初に各実験を行う理由や方法の概略を述べ、次に具体的な結果を述べ、最後に結果の解釈を述べるというパターンの繰り返しが代表的である。従って、「Resultsでは結果のみを述べて解釈などは加えない」という論文の書き方の基本は、臨床医学論文にはあてはまっても、実験生命科学論文にはあてはまらないと言えよう。

一方、IntroductionとDiscussionの書き方は、多くの分野の科学論文の間で共通性が高い。Introductionでは、「研究対象の紹介と研究を行う意義」→「先行研究の紹介と問題点の提示」→「本研究の紹介」と順に述べていく。一方、Discussionの流れは、「研究成果の概略」→「研究結果に基づく様々な考察」→「本研究のまとめと展望」となる。また、IntroductionとDiscussionの内容を対応させることも重要なポイントとなろう。

生命科学論文では、著者も読者も英語のネイティブではない場合が多く、論文執筆に必ずしも高い英語運用能力が必要なわけではない。明確な意図を持って、一つ一つの文を論理的に組み立てていくことが大きなポイントとなる。本セミナーでは、このようの論理的なストーリー展開のための技術と具体的な英語表現とを示しつつ、論文の書き方のコツをできるだけ実践的に示す。

◆セミナースケジュール

2021年2月18日~全8回 毎週木曜日/18:00~19:30

【第1回】 2月 18日(木) 18:00~19:30

「論文の構造とIntroductionのMove分析」

【第2回】 2月 25日(木) 18:00~19:30

「Introductionにおけるストーリー展開の基本技術」

【第3回】 3月 4日(木) 18:00~19:30

「Introductionにおけるストーリーの導入とまとめ方」

【第4回】 3月 11日(木) 18:00~19:30

「Resultsにおけるストーリー展開のポイント」

【第5回】 3月 18日(木) 18:00~19:30

「Discussionにおけるストーリー展開のポイント」

【第6回】 3月 25日(木) 18:00~19:30

「Discussionのまとめ方とIntroductionとの対応」

【第7回】 4月 1日(木) 18:00~19:30

「Move分析が示すMethodsの特徴と書き方/Abstractの書き方/Titleの付け方」

【第8回】 4月 8日(木) 18:00~19:30

「文の組立て方とライフサイエンス辞書コーパス活用法」

※Microsoft Teamsを利用します。参加ご希望の日にちを選んで参加登録を行ってください。

※1回のみの参加も可能です。

- 講 師: 河本 健 (ライティングセンター 特任教授)

- 言 語: 日本語

- 対 象: 広島大学の研究者 ※大学院生も参加可

- 定 員: 各回 100名

- 申込み: 申し込みフォーム ※定員に達した為、申し込みを終了しました。

※詳細は、チラシをご覧ください。

【問合せ先】

学術・社会連携室(ライティングセンター担当)

E-mail: wrc-research@office.hiroshima-u.ac.jp

Home

Home