<お問い合わせ先>

広島大学東京オフィス

TEL:03-6206-7390

E-Mail:tokyo(AT)office.hiroshima-u.ac.jp ※(AT)は半角@に変換して送信してください。

訪問日

2018年11月27日

センパイ

坂田 明(サカタ アキラ)氏

ジャズサックス奏者。広島大学大学院生物圏科学研究科客員教授(非常勤)。ミジンコ倶楽部・元会長。

1945年広島県呉市出身。

1969年水畜産学部水産学科卒業。直後に上京し、ジャズサックス奏者として活動を始める。1972年に山下洋輔トリオに加入。以降様々なユニットでの活動、ミュージシャンとのフリーセッションなどの活動を続けている。

タレントのタモリ氏とのご友人としても有名。

また、ミジンコを初めとした生物に造詣が深く、2003年、長年にわたるミジンコの研究普及活動が認められ、日本プランクトン学会より特別表彰を受ける。

坂田明様公式サイト

http://www.akira-sakata.com/

訪問記

ジャズサックス奏者 坂田明氏(1969年水畜産学部水産学科卒業)

今回の取材、なんと坂田明様の御自宅にお招きいただきました!玄関にはミジンコや淡水魚の水槽がズラリ。

坂田「ミジンコの前はね、金魚。

子供がちっちゃい時に、祭りの金魚すくいで取ってきてね、袋に入れて持って帰ったんだよ。

それで子供に『これじゃダメだよ、水槽買ってこなきゃ』っつって、金魚を飼い始める。

学生時代に逆戻りだよ(笑)」

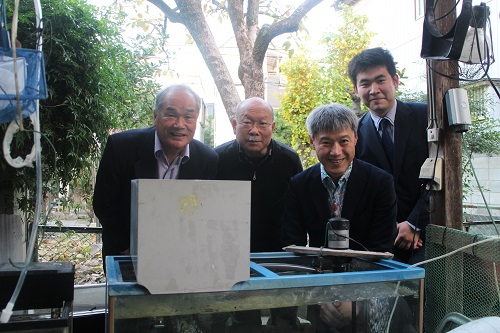

(左から)相川清文様(1969年理学部物理学科卒業)、坂田明様(1969年水畜産学部水産学科卒業)、長沼毅教授(大学院生物圏科学研究科)、川村(東京オフィス)

坂田明さんは広島大学時代、水畜産学部(生物生産学部の前身)に所属。当時水畜産学部は、福山市にありました。

坂田「広大ではね、半年くらいはまじめにやったよ(笑)」

―在学中はどういった研究をされていたんですか?

坂田「クルマエビの養殖をしている池があって、その池のプランクトン組成の季節的な変化について研究をして、卒論を書いた。

毎月池に向かって、プランクトンを採取して、そのプランクトンをホルマリンで固定して、どんなプランクトンが何匹いるのか調べたんだよね。

その、調べる過程が大変だった。識別できないプランクトンがいたら研究室のみんなで『これは何だろうか?』っつって考えながらそのプランクトンを調べたり、あとは池の水質を調べて、書いてまとめたりしていたね。」

―その頃からプランクトンの研究を行っていたんですね。

坂田「そうだね。」

―坂田さんはミジンコなどのプランクトンをはじめとして、生き物全般に対する見識が深い印象があります。

坂田「それはね、プランクトンも含めて卒業した後に真面目に学んだんだよ(笑)

大学ではね、知識よりも勉強の仕方を教わったんだよ。

やっぱり大事だよ、方程式の出し方を知っておくと。

だから、卒業した後に『これを勉強したいな』って興味が湧いたら、大学で教わったやり方を活かして学んだと思うよ。」

(左から)相川清文様(1969年理学部物理学科卒業)、桐木淳二様(1985年総合科学部卒業)

取材に同席して頂いた相川さん。実は大学時代から面識があり、同じ自動車部でした。ちなみに坂田さんは福山支部のキャプテン、相川さんは大学本部のキャプテンを務めました。

相川「頻繁に会っていたわけではなくて、何かしらのイベントで顔を合わせた程度だった。それも自動車部じゃないイベントでしたね。」

坂田「まあ色んなところに顔を出してたよね。

どこにも所属していないような変な奴だったから。

自動車部に顔出したり、マンドリンクラブに顔を出してベース弾いたりしてたね。」

―音楽は独学で学ばれていたんですか?

坂田「そう、独学というか…渡辺貞夫というミュージシャン、今85歳で現役なんだけど、32歳の時にアメリカのバークリー音楽院を卒業して、日本に帰ってきたんだよ。

それまで日本でジャズ系統を教える人は誰もいなかったし、誰もちゃんと知らなかったんだよ。

渡辺貞夫さんがそのノウハウを初めて日本に持って帰って、日本のミュージシャンに教え始めて、しばらく経ったらヤマハ音楽振興会から通信教育が始まったの。

その時俺学生だったけど、『これはいいや』となって、うちの嫁さん(※当時交際されていた、坂田明さんの奥様)もピアノを弾いていたから、それを受けることにした。

3カ月に1回スクーリングがあって、その度に汽車に乗って、京都に行ったり、大阪に行ったりしたんだよ。」

―渡辺貞夫さんと言えば、今日取材させていただく前に、南大沢の首都大学東京キャンパス内で行われた『渡来塵コンサート(※渡来塵・・・坂田明(アルトサックス)、黒田京子(ピアノ)、水谷浩章(コントラバス)の3名によるトリオユニット)』を拝見しました。

その時の合間のMCで坂田さんが『渡辺貞夫さんのプレイを見て、自分も渡辺さんと同じやり方でやってはダメだ、と思い立ってフリージャズを始めた』とおっしゃっていましたね。

坂田「渡辺貞夫さんのやり方を追っかけていたら、いつまで経っても飛び出ることは出来ない、と思ったんだよ。

『渡辺貞夫』に並ぶためには違うことをやらないといけない、つまりニッチを探すんだよね。

それで私が選んだ方は、『渡辺貞夫さんのやっていることは一切やらない』っていう方法なんだよね。

それがフリージャズ、即興でやるジャズだった。

要するに、人と演奏する時に、誰かがやることに反応する、っていうのがそれだよ。反応するから丁々発止になる。脳を出来る限り使わないで、体の反応を信じる、という方法だね。」

―即興ということは、演奏についてこういうやり方がある、っていうわけではないですよね。

坂田「そうそう。それぞれの人のやり方で全然構わないんだよ。

俺たちもなる方向に向かってやっているだけなんだよね。

自分が吹こうと思って吹くんだけど、どこに行くのか分からない。

皆がやることも、おおよそは分かっているつもりだけど、実は分からない。」

相川「奥様は、坂田明さんの演奏を最初聴いたときはどうだったんですか?」

坂田様の奥様(※以下『奥様』と表記)「学生の時は、まだ即興じゃなくて、『広島大学ジャズ・ソリタリーガイズ』とか言うジャズバンドだったんです。

『いい音だな』って思いましたね。」

相川「私もその頃初めて聞いたんですよ。坂田さんの演奏を」

奥様「ホント?それ私いたでしょ。あの頃一緒にピアノ弾いていたから。」

相川「あ~あの美人の方だったんですね?」

奥様「ま~た適当なことを言って(笑)」

坂田「あの時は自動車部が開催したんだよね、ライブを。わざわざ広島から福山まで来てくれたんだよ。」

相川「あの時、広島から大型バスで行ったんだよ。」

坂田家の愛犬・瑠璃子ちゃん

上京直後、ジャズプレイヤーだけで暮らすことは困難だった坂田様は、ご実家が運送業を営まれていた関係でご自身も大型自動車免許を持っており、その経歴を活かしてトラック運転手として生計を立てていたそうです。

坂田「最初池袋の変なトコロに行っちゃってね。

会社らしきところに行ったら、ステテコに腹巻きの社長が出てきて・・・『マズいな~これ~。鉄材運んでるぞ~鉄材運ぶのはちょっときついな~』ってなって、そこはシカトして、それとは別の運送会社に行ったんだよ。

そこに履歴書を持っていったら面接のオッチャンに『あんたバカか。』って。

『国立大学の新卒で、履歴書を持って運送会社に来るって、あんたはバカか。』って言われたの。

そこで俺は『いや、私はジャズがやりたくて、土日は演奏したいけど平日は仕事をしたいんです。』って言って、雇ってもらった。

3カ月は持ったけど・・・やっぱりトラック運転手とは話が合うところが無いわけよ。

キツくはなかったけど、長く持たなかったな。辞めちゃった。

ジャズも、最初は一人で演奏していたんだよね。

ガリ版って言って…分かる?謄写版とも言うんだけど…」

―ガリ版…印刷機みたいなものですか?

坂田「まあ印刷機っちゃ印刷機か(笑)」

(一同爆笑。研修生だけ関心の頷き)

桐木「ガリ版とか、知らないよね(笑)」

―ごめんなさい…(笑)

坂田「まあ、ガリ版の板と紙を貰ってきて、書いて、刷って、ハチ公の前でビラを配るんだけど、客は来ないんだよ(笑)客はいなかったな。」

相川「それはおいくつの時ですか?」

坂田「24,5歳の時だったと思うな…」

桐木「もう、ジャズをやろう、という気持ちで東京に来たんですか?」

坂田「そうそう。就職もしなかった。

だから研究室の先生(中村中六先生・笠原正五郎先生、遠部卓先生)に『僕、ジャズやりますから』って言ったんだよ。

そこで加えて『うちは親父が一銭も出してくれないから、笠原先生、10万貸してください』って言って。ひどい学生だよね(笑)」

桐木「奥様と一緒に上京されたんですか?」

坂田「女房はちょっと遅れてきたけど、お互い1969年に上京して、その年に結婚したんだよ。

まあのちにNHKの番組に出演した時に笠原先生が出てきて、その真相を明かしたんだけどね。

女房が付いてくるって言ったから、『それなら貸してやってもいっか』って言う風におっしゃっていたね。」

―生計が立てられるようになったのはいつごろですか?

坂田「生計が立てられるようになったのは、山下洋輔トリオに入ってから。

1972年の暮れに入ったから、1973年ぐらいかな。」

相川「1973年って言ったら、30歳ですか?」

坂田「いや、27(歳)。27だよ。」

奥様「1973年?・・・29。」

坂田「そんなわけないだろ・・・」

奥様「私が27(歳)だもの。だって息子が生まれた年だから――」

坂田「生まれてないっつんだよ。」

奥様「だって(19)72年じゃない。」

坂田「72年に入ったって言ってんの。」

相川「後でもめないようにしてくださいよ(笑)」

―前後しますが、お二人が出会われたのは広島大学なんですか?

坂田「そうそう。」

―奥様のご出身の学部はどちらですか?

奥様「教育学部の音楽科です。」

―音楽科で、ピアノを弾かれていたんですね。

奥様「はい。」

―なるほど。

奥様「で、教育学部も福山分校だったんです。そこで一緒になったの。私は4年課程、この人(坂田明さん)6年課程(笑)」

相川「聞きたいこと奥さんが言ってくれますね(笑)」

桐木「だからずっとご一緒なんですね。」

奥様「ずっとですよ。私18歳の時からだもの。うんざりですね、とか言っちゃって(笑)」

坂田「『私の青春返せ』とか言って。知らんよそんなの(笑)」

一同坂田夫妻のやりとりに笑い、和やかな雰囲気でございました。(夫婦ケンカじゃございませんのであしからず(笑))

相川「山下洋輔トリオに入るって言っても、そう易々とは入れませんよね。」

坂田「運も良かったんだけど・・・山下洋輔トリオでドラムを叩いていた森山威男っていうのがいるんだけど、俺が自分のトリオで演奏している時に、森山威男が酔っぱらってドラムを叩きに来たんだよ。

それで一緒に演奏した時に森山威男が俺のことを気に入ったんだよ。

1972年のアタマに、女優の富司純子さん(当時は藤純子)の引退記念番組みたいなのがあって、それに『森山威男と二人で出てくれ』っていう話が急に来て、それはありがたいってなって出演したんだよ。

スタジオの中に盆踊りの櫓みたいなのを組んで、その上で森山威男がドラム叩いて、俺は櫓の下でサックス吹いてて、その周りをセーラー服を来た女の子がコウモリ傘を差してグルグル回っているていう――」

長沼「どういう演出ですか、それは(笑)」

坂田「その向こうで菅原文太さんがコップ酒を飲みながらインタビューを受けている、っていう。

それで30分間、演奏しっぱなしなわけ。」

長沼「お~それはやりがいありますね~」

―凄い時代ですね・・・その番組がテレビ初出演だったんですか?

坂田「そう。で、森山威男は知ってる人いっぱいいるけど、俺のことは誰も知らないから『あれは誰だ?』って山下洋輔さんのところにジャンジャン電話がかかってきて、山下さんは『俺知らねぇよ』って。

そりゃ知らないよね、山下さんと俺は会ったことがないから。

その後何回か、山下洋輔トリオに飛び入りして演奏したんだけど、それが結局オーディションみたいになってて、前任のサックスが抜けた後にトリオの中で『誰にしよう』ってなった時に『坂田にしよう』ってなったわけ。

それで山下洋輔トリオに途中から加入したの。」

―ちなみにタモリさんと出会われたのもその頃ですか?

坂田「いや、もっと後。3年くらい後だった。

大分県の日田市にツアーで行った時に、楽屋に来たんだよ。

山下さんはその前からタモリを知っていたの。『変な奴がいる』ってので。それで呼んだんだね。

演奏が終わって、打ち上げで店で飲んでるときは、タモリは静かだったんだよ。

おとなしい、普通の、目立たない男。何も言わないんだよ。

店を出て旅館に帰るってなったら豹変した。

そこら中の看板を全部中国語や朝鮮語で読み始めたんだよ。」

―ハナモゲラ語(※あたかも外国語を喋っているかのごとく、話したり、歌ったりされる日本語のこと。タモリなどの山下洋輔一派が、ハナモゲラ語の使い手として有名である)の元祖が坂田さんだったとお伺いしたんですけど・・・

坂田「そうそう、俺がハナモゲラ語って名付けたんだよ。」

桐木「えっ?!坂田さんだったんですか?」

坂田「俺が付けた。」

―作家の方のパーティーで行なったのが発端だと。

坂田「そう。SF作家の河野典生さんのご自宅に何人かで遊びに行って、酒飲みながらそこにある民族楽器やらなんやらで歌ったり演奏したりして、その後家を出て駅に行く道中もみんなで歌ったりして・・・。

その時『そばや』っていうのをやったかな。『そばや~そばや~』っつって歌ってて、で、駅まで行ったら『そばや』が『ふろや』『えきや』になって、それで電車の中では大きい声になっちゃいけないからヒソヒソ声で『そばやそばや・・・』ってずっと笑いながら歌って、新宿に着いたら楽器出して、山下さんはちっこい子供用のバイオリンで、俺はクラリネットで、ドラムの小山彰太はなんか叩いてチンドン屋状態で新宿のゴールデン街の店をはしごして歩いたんだよ(笑)

それで歌舞伎町のたまり場に行ったらタモリが来ていて、40分ぐらいやったかな・・・翌日会ったら『そばや』はもうタモリのものになっていて、『俺が作った』っていう顔しているんだよ(笑)」

―ミジンコや淡水魚など、生き物について研究されていることは、お仕事の一環になるんですか?それとも趣味なんですか?

坂田「これはね、ジャズと一体になっているの。ジャズも、ミジンコも、他の生き物のことも全部。

要するに、俺の中では『命』という一つの線があると思っている。

音楽は、人間だけがやっているんだよ。

それを考えると、『人間とはなんだろう?』となって、その先に『生き物とは?』と考えて、『命とは?』という所に行きつくんだよ。

その中に例えば『ミジンコってなんだろうな?』とか『バクテリアってなんだろうな?』っていう思いがある。

バクテリアはATP(※アデノシン三リン酸の略。すべての植物、動物および微生物の細胞内に存在するエネルギー分子のこと)を発酵で作る、俺たち人間はATPのほとんどをミトコンドリアで作る。

人間は酸素が足りなくなると、筋肉が発酵して、ATPをつくるから痙攣を起こすとかね。これは長沼先生の分野の話だと思うけど。

そういう、命の共通通貨がATPであるということを分かりつつ、よく、体育会の人、運動をやっている人の身体がムキムキで、筋肉が隆々している姿を見ると、立派に見える。

だけど、その体を作っているタンパク質の結合の仕方は、点滅しているような、緩やかな結合をしている。にもかかわらず強靭な肉体が出来上がることの凄さがある。不思議なことなんだけども。

筋肉は非常に柔軟で、新しい細胞が出来たらあっという間に古い細胞は『おまえ死ね』って言われて、『ハイ死にます』って死んでいくような、アポトーシス(※あらかじめプログラムされた細胞死のこと)が起こっている。

福岡伸一先生(※青山学院大学教授、分子生物学)もおっしゃっているけど、人間は『動的平衡』って言って、昨日と今日がそんなに変わっていないように見えるけど、実は新しいエネルギーが入って新しくなっている。でも一度成人しちゃうと、エントロピーが増大していく過程で、風化作用に負けていって、老化していく。

そういうことを日頃勉強して分かるんだけれども、俺も年を取って、分かったことを踏まえて、どうして生きていくのかを考えているんだよ。

音楽そのものは、ひらめき、身体の感覚に任せているんだけれども、楽器は吹かなければいけない。

楽器を吹くためには身体を鍛えなきゃいけないから、エントロピーの増大に逆らう。アンチエイジングみたいになっちゃうけど。

ただ、音楽そのものも身体の感覚自体もエントロピーの増大からは逃れられないから、その中で、自分にどういうことが起こっていて、どういうことをやっていくんだろう、と考える。

それが非常に面白い。

だから、全てが一体となっているだよ。

趣味とかそういう問題じゃないんだよね。」

桐木「それは、ミジンコを見直して、考え始めたんですか?」

坂田「そうそうそう。生きたミジンコを初めて顕微鏡で見たのはね、自分の家だったんだよ。」

長沼「坂田さんの頃だったら、ホルマリンで殺してから見ていましたから。」

坂田「そうそう(笑)」

長沼「我々のやっていることは、『生物学』ではなくて『死物学』ですから(笑)」

坂田「ホントそう。生き物の死体の検査なんだよね。そこの中から生き物が何食ったかとか見るわけ。

腸を開いて、『ああ、こういうバクテリア食ってるんだ』とかね。」

―ミジンコは食べられないように身体を透明にしている、というのを伺いました。

桐木「あ、そうなんですか?」

坂田「そうだよ。誰も食べられたくて生きているわけじゃないんだよ。」

桐木「食べたくなくなる、っていうことですか?」

坂田「見えなくなるんだよ。透明人間みたいに。」

長沼「食べられる側は、水中では、下から食われるんですよ。そうすると、明るい水面に対して影ができると食われまくるんです。」

坂田「だから食われないために身体を透明にして、なおかつ、深海にいる奴は光っちゃう。太陽の光と自分を一体にしちゃうから。」

長沼「身体の下側だけが光るんですよね。」

桐木「魚の上と下の色が違うのもそうなんですか?」

長沼「そうです。青背・銀腹と同じことですね。」

坂田「例えば、捕食者の匂い、フサカの幼虫とかお魚の匂いを嗅ぐと、頭が尖がっちゃうミジンコがいるわけね。カブトミジンコって言うんだけど。

そういう努力をミジンコはするんだけど、食われちゃうんだよ(笑)」

長沼「悲しいかな(笑)」

坂田「悲しいかな。でもね、ミジンコが食われたいわけじゃない、ということが分かることは大事なことで、我々人間の中で食われたいと思っているやつはいないわけだよ。

昔『首狩り族』っていうのがいたんだよ。オセアニアとか、台湾にいたんだけれども。

一度、台湾に行った時に首狩り族のジイちゃんが出てきて『俺はオランダが占領していた時を知っている。』って言ったんだよ。

1985年ごろの話で、そのジイちゃんは100歳超えてる。

『俺も首を狩っていたんだよ。それで日本軍に捕まって、牢屋に入れられて、出てきたらまた狩って、また捕まって・・・合計3人狩ったんだよ。』と。

それで俺がサックス吹いたら『いや~昔の日本軍のラッパを思い出した!俺はまた狩るぞ!100人狩るぞ!』っつって(笑)『いや、ジイちゃんもうやめようよ』っていう話をしましたよ。

首狩り族は、首を狩るとその人も持っているエネルギーやパワーを自分がもらえると思っているんだよ。

それで、結婚するためには首を狩ったことのある奴じゃないと結婚できない。だから大変だよ。

まあそれ以外の人間は、特に文明発生以降は人間が食われる、ということは戦争などの特殊な状況以外ではないけれども、他の動物は生態系の頂点にいないと食われちゃうからね。

それを考えていく中で、我々が人間としてどうあるべきか、ということも考えるんだよ。

坂田さんが飼われているミジンコ(写真提供:坂田明さん)

感想(桐木様、相川様、研修生・川村)

○桐木淳二様

ジャズの定型を崩してみる。ミジンコを顕微鏡でのぞいてみる。

今の坂田明さんを作ったのは、おもしろがって行動することの積み重ねだった。

それがひとつひとつの細胞に記憶され「おもしろがり細胞」ができ、絶えず新陳代謝を繰り返して、動的平衡状態を保って坂田明という人間が構成されているのではないかと私は想像した。

おそらくこの「おもしろがり細胞」は誰にでも作り出せるはずだ。

この細胞を学生時代に作り出せるようにしておこう。

社会人になっても会社の仕事を前向きに考えるのに役に立つ。

今からでも増やしておけば70を越えても人生を豊かに語れる自分でいられるに違いない。

そんな人生のヒントをいただいた坂田明さんのお話でした。

○相川清文様

坂田さんとは学生時代に同じクラブだったが、場所が広島と福山だった関係で、イベントの時くらいしか接する機会はありませんでした。

卒業後も30年程は全く会っていませんでしたが、その間、サックス奏者として不動の地位を築いてこられ、またミジンコの研究者としても立派な仕事をされていることはメディア等で知っていました。

20年程前から同窓会関連で連絡をとるようになり、最近時々会っていた関係で、今回の取材同行になった次第です。

ライブにも行きましたが、その圧倒的なエネルギーがストレートに伝わってきて魂を揺さ振られます。

折角の機会なので、今回の取材でサックス奏者とミジンコの研究という二つの側面を何故続けているのか、あるいは続けることが出来るのかを探りたいと思っていました。

きっと両者に共通するものがあるだろうと思っていましたが、私の頭ではどう見てもよくわかりませんでした。

本物のミジンコを顕微鏡で見せてもらいましたが、何回も水槽から個体を選んで掬いだす作業中の坂田さんは、まるで子供の様に純真で、時間が経つことなど全く無頓着に見えました。

演奏にしても多分同じだと思われますが、何事にも真摯に打ち込む姿勢は、言葉が妥当かわかりませんが、愚直なまでに一途であり、それが、周りの人をひきつけるのだと思います。

坂田さんと接していると、自分の道に邁進することが大事であり、それが生きる喜びであることを気付かされます。

○川村(東京オフィス研修生)

坂田さんと初めてお会いしたのは、南大沢にある首都大学東京キャンパス内でのコンサート。

はじめに坂田さんにご挨拶をしました。優しい笑顔と誰も拒まない懐の深さ、自由さ。

お会いしただけで感じる坂田さんの人徳に感銘しきりだったのですが、その後のコンサート。

本番中演奏の合間、トークが自由で、無邪気。「音楽なんて意味を考えて聞かない方がいい。風景だから。幻だから。」でもしっくりと言葉が心に沁み入る。

トークの後の演奏。鬼気迫る。迫真。完全に聞き入ってしまいました。

本番が終わった後、その演奏の衝撃に、幻のように音が消え去った会場で僕は、しばらく立ち上がれませんでした。

坂田さんと取材の中でお話をしながら、感じたことがあります。

まず、坂田さんの心の自由さ。物事を「どうってことはない」と言い切れる心地よさ。

しかし、その坂田さんの自由さの中に、とてもハッキリとした意思も感じました。

思い返せば、コンサートで坂田さんが発する音にも、自由さと、即興性の中に貫かれた意思があったように思います。だから心打たれたのだな、とも。

そうは思いつつも、単純に、

坂田さんと過ごす時間がただただ楽しかったです!(坂田さんの奥様も面白くて、とても素敵な方でした!)

Home

Home