取材日:2025年2月6日

統合生命科学研究科の佐々木咲さんにお話を伺いました。

佐々木さんは、令和6年度に広島大学女性科学技術フェローシップ制度の理工系女性M2奨学生として採用され、支援を受けています。また、令和7年度からは、日本学術振興会特別研究員に採用されることが決まっています。

今回は、佐々木さんに、博士課程前期で実施している研究や生活の様子など、様々なお話を伺ってきました。(記載の情報は取材時点のものです。)

博士課程前期の研究内容について

佐々木さんの研究内容について教えてください!

生命科学の研究は、まず生物の設計図である「ゲノム(遺伝情報)」を読み解くことから始まり、その後、ゲノムの情報を基に作られる「タンパク質」がどのように働くかを調べるものへと進みました。最近では、さらにその先の研究として「脂質(細胞の膜を作る成分)」が注目されています。脂質は、細胞の形を作る材料と思われがちですが、それだけでなく、シグナル伝達物質と言われるように細胞内で情報を伝える役割も果たしており、細胞の動きや働きに深く関わっています。そのため脂質の研究を進めることで、これまで誰も知らなかった細胞の新しい仕組みや生命の秘密が解明されることが期待されています。

私はこの分野における「オートファジーと脂質の関係」について研究をしています。オートファジーとは、細胞が不要になった物質を分解し再利用するリサイクルシステムのことで、体の中で常に起こっている重要な仕組みです。例えば、古くなったタンパク質を分解して、新しいものを作る材料にする仕組みなどです。オートファジーの基本的な仕組みを解明したのは日本人の大隅良典先生で、この功績により2016年にノーベル賞を受賞されています。

これまでの研究で、オートファジーという仕組みは主にタンパク質によってコントロールされていることが分かっていますが、私は新たに、脂質もオートファジーの働きを調整しているのではないかと考えています。オートファジーが正常に働かなくなると、がんやアルツハイマー病などの病気に繋がることが分かっています。同じように、脂質のバランスが崩れても様々な病気の原因になることが知られています。そういった背景から、この研究がオートファジーと脂質の関係を明らかにし、将来的にこれまで知られていなかった病気の原因特定や、新しい治療法の手がかりに繋がればと考えています。

このテーマを選ばれた背景を教えてください。

元々は東京農業大学のオープンキャンパスに参加したことをきっかけに醸造に興味を持ち、日本酒に関する研究をしたいと思っていました。広島大学に進学を決めたのも、酒類総合研究所と連携していることを知っていたからです。ただ、日本酒の研究は大学院からでないと取り組めないこともわかっていたので、学部生のうちは日本酒作りに欠かせない「酵母」を扱っている現在の研究室に入ることにしました。これが今の研究テーマに出会ったきっかけです。

この研究室では、酵母を単なる「微生物」としてではなく、人間と同様の体の仕組みを持った「真核生物のモデル生物」として扱っていて、細胞内で脂質がどのように作られ、どのように機能しているのかを解明することを目標に研究が進められていました。日本酒に関する研究とは違っていましたが、分子細胞生物学の生命の謎を解き明かす面白さにすっかり心を奪われ、今ではこの研究に情熱を注いでいます。

研究の面白さについて教えてください。

酵母をモデル生物として扱っているので、酵母での新しい発見は将来的にマウス、そしてさらには人体へと応用できるような知見に発展する可能性があります。つまり、世界初の発見に自分が携われる可能性があるわけです。さらに酵母は世代周期が短くて2時間で倍に増やすことができ、コストも他の動物に比べて安く済むので、新しい実験を自分次第でどんどん進めることができます。そうやって新しい発見を夢中になって積み上げていく過程が、生命の謎を解いているようなワクワクする感覚に繋がり、魅力となっています。

また、実験は成功することばかりではありませんが、思ったとおりに行かないのもまた実験の面白いところです。例えば企業だと、ある結果を出すための実験をしなくてはならない面もあると思いますが、大学の実験では、思っていたものと違う結果になってもよい、むしろ面白い発見ができたねとなるところが、よいところだと思います。そういう研究をもう少し続けたいと、博士課程後期進学を決めた面もあります。

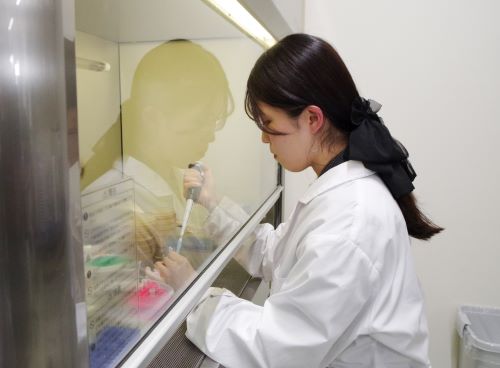

佐々木さんが研究を行う様子

博士課程前期の生活について

毎日のスケジュールについて教えてください。

研究室のルールとして朝は9時15分までには来るようになっています。コアタイムは17時までですが、それぞれ必要となる時間が違う複数の実験を掛け持ちすることもあり、深夜まで実験していることもあります。一方で、実験が落ち着いている時期には、17時まで書類作成をしたりして早めに帰宅し、家でのんびりすることもあります。

気分転換はどうされていますか?

基本的に一晩寝ると嫌なことは忘れてしまうタイプなので、お酒を飲んで寝ます!

それにしっかり反省もしていて、反省を通して解決策を見つけ出してから寝ることで、翌朝には引きずることなくポジティブな気持ちになれています。

休日は特に予定がなければ実験をしていることが多いですが、月に一度は「何もしない日」を作るようにしています。何もしないのは、ある意味では時間の無駄遣いかもしれませんが、だからこそ贅沢で特別なご褒美だと思っていて、心身をリフレッシュさせる大切な習慣になっています。

研究室の雰囲気はどんな感じですか?

構成としてはポスドクが1人、博士課程後期が1人、博士課程前期2年が4人、1年が3人、学部4年が3人、3年が2人です。留学生は5人です。

各々の研究テーマは異なりますが、コミュニケーションは活発で、後輩の指導は基本、先輩が行いますし、実験の操作を担当し合うなどして、みんなで研究成果を上げようという雰囲気があります。また、私は研究について逐一指導教員に報告相談しており、その度に良いアドバイスをいただいています。指導教員とのディスカッションの中から新しい研究テーマが生まれることもあり、とてもありがたい環境にいると思っています。

博士課程後期への進学について

博士課程後期への進学を決めたきっかけを教えてください。

私は博士課程前期1年の秋まで就職活動をしていたのですが、そのうちに、純粋な探求心から行う研究はとても貴重で、博士課程前期の2年間だけで終わらせてしまうのはもったいないのではないかと感じ始めるようになりました。もっと研究をしたくて博士課程に進学したのに、2年間の3分の2を就職活動に費やすことに対しても、もったいないと思いました。

ちょうどその頃、学会で賞をもらうことができ、「もしかしたら博士課程後期でも自分はやっていけるのでは?」と思うようになったのと同時に、まだこの研究を続けたいという思いも強くなっていきました。幸い、女性科学技術フェローシップ制度、学振と採択されたことで経済的な不安も少なくなり、博士課程後期への進学を決意しました。

進学について、不安はありましたか?

仲の良い先輩が博士課程後期に進学していたので、色々と話は聞いていましたし、指導教員への信頼もあったので、特に大きな不安はありませんでした。それに、両親は私の意思を尊重してくれるので、そこで悩むこともなかったです。逆に、あまり深く考えずに進学したので、これで良かったのか、と省みることはあります。

将来のキャリアパスについて

将来はどのようなキャリアパスを考えていますか?

企業の研究職に就くことを考えています。現在、私が取り組んでいる研究は基礎研究と呼ばれる部類で、純粋に好奇心を追求し、新しい知識を獲得するための学問です。しかし、将来的には、基礎研究で得た知見を製品化する応用研究を行い、社会貢献につなげたいと考えています。

ただ、色々なことに挑戦してみたい性格なので、自分の可能性を広げるための新しい道を探して行くかもしれません。

女性科学技術フェローシップ制度について

女性科学技術フェローシップ制度や学振DC1に採択されるまでの準備について教えてください。

博士課程前期1年の1月に、学振DC1への申請経験者から提出書類の見本を集めることから着手しました。実際の書類作成は3月からで、4月の段階で一度指導教員のチェックを受け、後は先輩の添削を受けながら整えていったという感じです。

(注:佐々木さんが女性科学技術フェローシップ制度に応募された時の応募締切は、博士課程前期2年の5月でした。)

女性科学技術フェローシップ制度についてコメントがあれば、お聞かせください。

次世代フェローも含め、フェローシップ制度のような支援制度がなければ、博士課程後期への進学は諦めていたかもしれません。このような支援制度があることは、親にも安心してもらえると思います。

特に、女性科学技術フェローシップ制度は博士課程前期2年からサポートを受けられるため、他の学生よりも早くから研究に集中できる環境が整っており、その分、より多くの成果を上げることができていることに感謝しています。

意見としては、博士課程後期に進学する女性自体が少ないので、採択された学生同士の交流会があればさらに良いと思います。同じ立場の仲間とつながることは、研究面でも精神面でも心強いサポートになるのではないでしょうか。

理工系に進学する女性を増やすために思うことはありますか?

個人的には、世の中の流れが理工系に進む女性にとって良い方向に向かっているという実感はあります。例えば企業が女性の博士課程修了者を積極的に採用し、そのことがもっとアピールされるようになれば、博士課程に進学する人が増えるきっかけになると思います。また。女性科学技術フェローシップのような支援制度も、一つではなく複数あれば、博士課程後期への進学を迷っている女性学生に対し、挑戦へのより力強い後押しになるのではないかと思います。

後輩へのメッセージ

もし学部生の自分にアドバイスができるとしたら、どんなことを伝えますか?

私は、素晴らしい研究室に入ることができましたし、選んできた道に特に後悔はありません。

アドバイスするとしたら「体力をつけておいた方がよい」でしょうか。見ていると、研究において実績を残す人は、やはり頭脳だけでなく体力があるように思います。

最後に、博士課程後期を目指す学生たちにメッセージをお願いします!

博士課程に進学すると「すごいね」と言われることが多いのですが、私自身は全然すごい人間ではないです。むしろ、私のような普通の人でも博士課程に進むことができるということを伝えたいと思っています。それによって、博士課程へのハードルが少しでも下がって、「この人でも行けるなら、自分も挑戦できるかもしれない」と感じてもらえたら嬉しいです。

もちろん経済的なハードルもあるとは思いますが、それ以上に「自分には能力が足りない」と最初から決めつけてしまっている人が多いように感じます。実際には、サポート制度も充実してきていますし、挑戦してみる価値は十分にあると思っています。研究が楽しい、好きだと感じている人は、ぜひ選択肢の一つに入れてみてください。

取材者感想

「とても明るく気さくな方で、研究のご様子から日々の面白エピソードまで様々なお話を聴かせて頂きました。特に、研究内容である脂質について伺った際は、「この研究が面白くて仕方ない!」と言わんばかりの熱量でお話し頂きました。熱心に研究に取り組まれる佐々木さんの今後のさらなるご活躍をお祈りします。」(先進理工系科学研究科 量子物質科学プログラム 博士課程前期2年・横山貴之さん)

「インタビューを通して、笑顔が印象的で愛嬌あふれる研究者だと感じました。楽しみながら研究に向き合っている姿がとても素敵でした。脂質とオートファジーの関係を調べる研究が、未知の病気の原因解明や新たな治療法の開発につながるかもしれないと考えると、大変興味深い内容でした。今後の研究者としてのご活躍を、ひそかに応援しております。」(先進理工系科学研究科 応用化学プログラム 博士課程前期1年・山口龍一さん)

左から横山さん、佐々木さん、山口さん

Home

Home