|

新しいトリアージタッグシステムを用いた災害医療救護訓練を行いました。 |

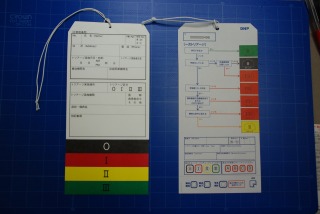

従来のトリアージタッグ(左)とハイブリッド型のトリアージタッグ |

トリアージ・タッグは負傷者の手首などに付ける識別票で、緊急治療の優先順位が一目で分かる仕組みになっています。これまでのタッグは症状などを複写式で書き込み、不要な部分を切り取る方式でしたが、東日本大震災ではほとんど負傷者情報が記載されていなかったなどの問題点が明らかになりました。 |

新しいタッグを使って現場でトリアージをする救急救命士 |

ローテク機能は、トリアージ項目に指で穴を空けてマークするという極めてシンプルなものです。従来のタッグでは優先順位しか分かりませんでしたが、新しいタッグを用いれば呼吸や循環、意識に関する情報も伝えることができます。 |

救急外来で医師の二次トリアージを受ける負傷者役の医学生 |

訓練はマグニチュード7の地震が発生し、死者・行方不明800人、負傷者1万2000人が出た―との想定で行われました。医師や看護師、広島市消防局の救急救命士ら約60人が参加しました。 医学生が負傷者役になって現場、病院到着時、搬送先の救命センター・救急外来の3段階でそれぞれ電子ペンを使って本番さながらのトリアージを実施。新しいシステムで関係機関にうまく情報が伝わるかなど、有効性や問題点を確かめました。 |

|

高度救命救急センター長の谷川攻一教授は「東日本大震災の教訓を踏まえて、大規模な自然災害や都市災害で広く使えるようにシステムの実用化を急ぎたい」と話していました。 |

Home

Home