広島大学大学院医系科学研究科 消化器・移植外科学

教授 大段秀樹

Tel:082-257-5220 FAX:082-257-5224

E-mail:hohdan@hiroshima-u.ac.jp

本研究成果のポイント

患者ごとに免疫状態を継続的に監視しながら治療内容を調整する「免疫監視型脱感作療法」を新たに確立しました。従来は腎移植が困難であった高感作患者に対しても、安全に腎移植を受けられる可能性が広がりました。

概要

広島大学病院 消化器外科 移植外科の井手健太郎診療准教授、広島大学大学院 医系科学研究科 消化器・移植外科学の大段秀樹教授らの研究グループは、免疫監視に基づく柔軟な脱感作療法「時間非制限型・免疫監視ガイド下脱感作療法(time-unrestricted, immune-surveillance-guided desensitization)」を開発しました。

この新しい治療法により、これまで腎移植が極めて困難とされてきた患者においても、安全で良好な長期成績を得ることに成功しました。本研究成果は、国際腎臓病学会誌 Kidney International Reports に掲載されました。

また、本研究成果は広島大学から論文掲載料の助成を受けています。

論文タイトル

Time-unrestricted, Immune-surveillance-guided Desensitization Enables Kidney Transplantation in Highly Sensitized Patients

著者

Kentaro Ide, MD, PhD, Hiroyuki Tahara, MD, PhD, Ryosuke Nakano, MD, PhD, Hiroshi Sakai, MD, PhD, Seiichi Shimizu, MD, PhD, Masahiro Ohira, MD, PhD, Yuka Tanaka, PhD, Hideki Ohdan, MD, PhD* *:責任著者

DOI:10.1016/j.ekir.2025.10.026

背景

末期腎不全の患者さんにとって、腎移植は最も有効な治療法の一つです。しかし、妊娠や輸血、過去の移植などがきっかけに、提供される腎臓に反応してしまう抗体(DSA)が体内につくられることがあります。このDSAを持つ「高感作患者」は、移植後にDSAによって抗体関連型拒絶反応という強い拒絶反応が起こりやすく、腎移植が非常に困難とされてきました。

このような高感作患者に対して行われている治療に「脱感作療法」があります。これは、「リツキシマブ(抗CD20モノクローナル抗体)」や「免疫グロブリン製剤」などの薬剤を一定期間投与し、体内のDSAを減らすことで拒絶反応のリスクを下げ、腎移植を可能な状態にする方法です。しかし、従来の脱感作療法では治療効果に限界があり、より確実で安全な新たな治療法が求められていました。

研究成果の内容

本研究では、従来の脱感作療法を改善した「免疫監視に基づく時間非制限型脱感作法」を導入しました。

これまでの脱感作療法では、患者さんの状態にかかわらず、固定的なスケジュールで薬剤を投与していました。しかし、本治療法では患者さん一人ひとりの免疫状態をリアルタイムで監視し、免疫応答の変化に応じて薬剤を段階的に投与します。

具体的には、リツキシマブでB細胞を抑制した後、必要に応じてボルテゾミブ(形質細胞阻害薬)や抗胸腺細胞グロブリンを追加し、DSAが消失するまで治療を継続しました。

その結果、25名のクロスマッチ陽性腎移植候補者のうち18名(72%)でDSAが消失し、移植が可能な状態を達成しました。そして移植後に抗体関連型拒絶反応を発症した患者はおらず、5年および10年後の生着率(移植した腎臓が体内で正常に機能している患者の割合)はそれぞれ100%、89%と良好でした。また、治療に伴う重篤な副作用は認められず、安全性も確認されました。

本研究は、免疫監視に基づく個別化治療が、高感作患者における腎移植の成功率を大きく高めることを初めて示したものであり、患者ごとの免疫状態に合わせたオーダーメイド治療の新たな形として位置づけられます。

今後の展開

本研究で確立した「免疫監視に基づく時間非制限型脱感作法」は、患者さんの免疫応答に合わせて最適化できる個別化医療として、他の臓器移植や難治性免疫疾患への応用が期待されます。

今後は、より短期間で安全に抗体を制御できる新しい免疫制御薬との併用や、多施設共同研究による有効性の検証を進めていく予定です。

参考資料

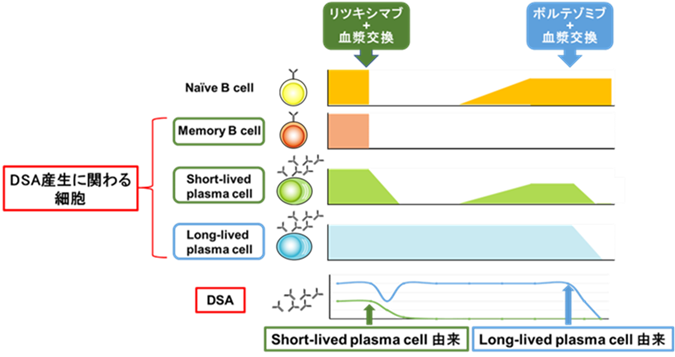

(図1)段階的脱感作療法の理論

DSA産生に関わる細胞にはmemory B細胞,short-lived およびlong-lived plasma cellがあり,それぞれを制御する必要がある。リツキシマブは,memory B細胞、short-lived plasma cellに対しては有効であるので、DSAがshort-lived plasma cell由来であればリツキシマブのみで脱感作は可能となる。しかしlong-lived plasma cellに対しては無効であるので、さらにボルテゾミブの投与が必要となる。この際、リツキシマブとボルテゾミブを同時に投与すると過度の免疫抑制状態に陥る危険性があるため,リツキシマブ投与後に一旦消失した成熟B細胞が回復し、memory B細胞が回復する前にボルテゾミブを投与する。

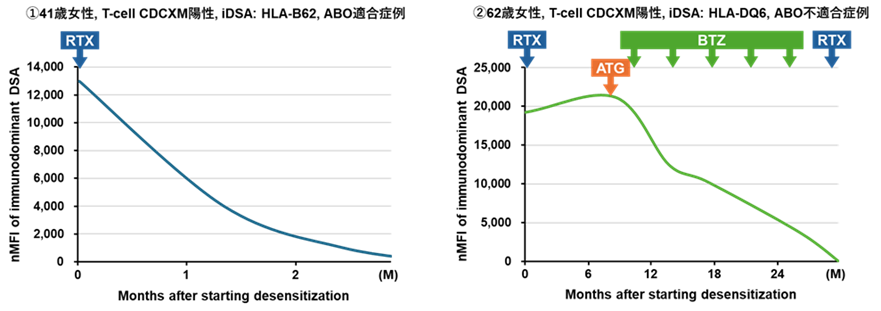

(図2)高感作症例に対する脱感作療法後のimmunodominant DSAのnMFI推移(典型例)

①リツキシマブのみで脱感作可能であった症例、②リツキシマブ投与後にボルテゾミブの投与が必要であった症例。

縦軸:immunodominant DSAのnMFI、横軸:脱感作期間(月)、RTX, リツキシマブ; BTZ, ボルテゾミブ; ATG, 抗胸腺細胞グロブリン。①群(n = 6)の平均脱感作期間は2.4か月、②群(n = 12)の平均脱感作期間は31.2か月。

注)ボルテゾミブ(保険適応外)、サイモグロブリン(保険適応外)は当院の倫理委員会の承認を得て使用。

Home

Home