2020年は世界史に残るパンデミックの一大騒動の年となった。東京オリンピックの中止、外出自粛、マスクの奪い合い、休業や営業時間短縮、酒類提供の自粛要請によって飲食店をはじめとする多くの企業の倒産や経営危機、有名人の死亡、PCR検査やワクチン接種にまつわる混乱など、同時多発的に起きた出来事は枚挙にいとまがない。また、自粛警察やワクチンに関するさまざまな言説が飛び交ったことなどは、当時、すさんだ心理の広がりが根底にある。もちろん、教育機関も大混乱に陥るのだが、広島大学はそれにどう立ち向かったのか。

画像素材:PIXTA

まずはコロナ禍が日本を襲った当初の経緯をまとめておこう

2019年12月30日 中国武漢市における原因不明のウイルス性肺炎の発生に関して武漢当局が発表

2020年1月15日 国内で初の新型コロナウイルス感染症患者を確認

2020年2月3日 クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」が横浜港・大黒ふ頭での検疫の開始、集団感染が発覚

2020年2月27日 小学校・中学校等について、3月2日から春休みまでの臨時休校を要請

2020年3月18日 緊急事態宣言の発出(対象地域:東京都、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡の7都府県、期限:5月6日)

2020年3月24日 東京オリンピック開催延期決定

2020年4月7日 緊急事態宣言発出

2020年4月16日 緊急事態宣言の対象地域を全国に拡大(広島県は5月14日に解除)

2020年5月7日 厚生労働省が「新しい生活様式の実践例」を公表

2020年7月22日 観光支援キャンペーン「GO TO TRAVEL」開始(12月28日~1月11日一時停止)

2021年4月12日 高齢者向けワクチン接種開始

2021年5月16日 広島県に第2回目の緊急事態宣言(~6月20日)

~~~~~

2023年5月8日 政府は新型コロナウイルス感染症対策本部を廃止/新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行

ここでの注目点は20年7月、GO TO TRAVELの開始(飲食などに使えるクーポンの発行や旅行代金の割引対象を全都道府県在住者に広げたのは10月から)だ。外出自粛から旅行を促す政策に180度転換したポイントでもある。つまり、広く日常生活の活動自粛を求められたのは半年間だったことになる。どうだろう、意外に短かったと感じる人が多いのではないだろうか。

画像素材:PIXTA

その大混乱の半年間を広島大学はどう乗り越えたのか

2020年3月5日 課外活動の原則中止、必要な対策を取れば学内活動は可能

2020年3月23日 学位授与式は場所を東広島運動公園からキャンパス内のサタケメモリアルホールに変更、卒業生・修了生の代表のみが式典参加

2020年3月31日 広島大学「COVID-19対応授業実施検討タスクフォース」が各学部オンライン授業担当者を集めて遠隔授業実施に関する伝達講習会開催

2020年3月8日 4月8日よりオンライン授業開始、5月7日より対面授業開始予定とする

2020年4月3日 入学式中止

2020年4月6日 学年歴一部変更 4月8日~14日語学授業は一斉休講

2020年4月21日 第1ターム(4月~6月)対面授業中止決定

2020年4月23日 応急支援制度(学内外関係者の寄附による学生・留学生向けの給付奨学金。1カ月3万円)

2020年5月14日 広島県が緊急事態宣言の対象から外れる

2020年6月11日 クラウドファンディング「負けんけんね!広大【広島大学学生応援プロジェクト】」スタート

2020年6月16日 第2ターム開始 授業は原則オンラインだが教育効果の面から必要だと判断されたものは対面実施

2020年6月15日 応急学生支援金への寄付申し出が5921万円となる。生活困窮者に1か月3万円、のべ778件に支給

2020年7月1日 活動制限緩和で新入生のキャンパス内活動機会の提供、実施計画届出により対面授業および試験実施可に

2020年7月31日 課外活動再開 8月31日までに、北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の5都道県へ移動した場合は、報告義務

2020年9月23日 大学祭中止決定

2020年10月1日 活動制限緩和で第3タームからの授業を対面型とオンライン型の併用に移行 学部1年生の専門科目を原則対面

2020年12月3日 感染者の発生ですべての課外活動中止

2021年1月15日 第4タームの授業開始 教養教育科目も原則対面

2021年2月15日 課外活動限定再開

2021年3月23日 学位授与式開催 東広島運動公園(学部生他)サタケメモリアルホール(大学院生) 卒業生・修了生のみが2回に分け参加

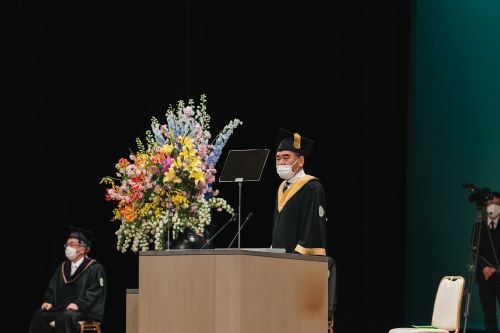

2021年4月3日 入学式開催 東広島運動公園(学部生他)サタケメモリアルホール(大学院生)

2021年4月8日 第1タームの授業開始。原則対面授業

2021年5月10日 課外活動全面中止(~6月21日)

2021年5月18日 広島県緊急事態宣言により授業が原則オンラインに(~6月21日)

2021年6月21日 東広島キャンパス、霞キャンパスにてワクチン接種開始

この後、徐々に日常生活を取り戻していく

※新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島大学の行動指針

2021年4月広島大学入学式の様子

広島大学公式HP「令和3年度広島大学入学式を挙行しました」より

大学にとって最重要課題は、オンライン授業への移行である。すでに全学生はパソコンが必携とされ、授業はデジタル化が進められていたという土壌はあったとはいえ、対面授業中止決定から授業開始の4月下旬まで、1か月足らずの極めて短期間でオンライン授業を実施せねばならなくなったからだ。

当初、各学部で数名ずつオンライン化をサポートする遠隔授業伝達委員が任命されているが、その一人、総合科学部の匹田篤准教授に話を聞くと、当然のことながら、数多くの困難と発見があったという。

オンライン授業には、ライブ配信で学生が授業に参加する同期型と、予め録画された動画を観る非同期型がある。実際に手掛ける教員の考えはどうか。

匹田:教員の本音で言うと、学生の反応を見ながら進めたいのでライブ配信で授業をやりたいものです。

録画にしておくと教員は次年度以降の負担が減ってうれしいのではないかと思われがちですが、それは逆。毎年のトピックによって内容を変えたいという気持ちを多くの教員が持っています。授業を受ける側からすると、何が変わったのか、分からないかもしれないのですけど、そこが教える側としてのこだわりです。

逆に学生からはオンデマンドで受けたいという要望が多かったです。部活や就職活動などがあっても時間の調整ができるからというのがひとつの理由のようです。教員の側からしても、病欠などやむを得ない理由で受講できない学生へのフォローができ、出張の場合でも休講にせずに済むのは大きなメリットになります。

同期型、非同期型どちらを選ぶにしても、動画を撮影し、教材をデジタル化する作業が発生する。すべての教職員が取り組む中で、意外な発見が数多くあったという。

まず多くの教員がビデオテープでのアナログ動画を利用していることが判明。オンライン授業で利用できるようにデータをデジタルに変換するコンバータやビデオミキサーが全国的に取り合いになっている。また録画をする場合、収録の際に一人で聞き手がいない、頷く人がいないと調子が出ないと、誰かに目の前に座ってもらっていた教員もいた。

じつはコロナ禍で授業開始終了を知らせるチャイムがなくなっているのだが、これは講義の録画中にチャイムが鳴るとマイクが拾ってしまうというのが理由だという。(これには後日談がある。教員らは、オンライン対応でチャイムを鳴らすのをやめたものだと認識しているが、ちょうど時期を同じくして、チャイムを鳴らすシステムが故障している。システムの修理代が高額のため、いまだに修理できていない。匹田氏はそれにさびしいという気持ちを持っており、チャイムの音をぜひ取り戻したいと考えているという)

もっとも大規模な取り組みに迫られたのは、すべての新入生が必修となる語学教育であろう。コロナ対策を主導した広島大学外国語教育研究センターは、2020年に取り組んだ詳細な記録を2021年3月に『コロナ禍の語学教育』として出版している。オンライン授業の設計や成績評価からビデオ録画の実際、ログインデータの解析方法まで、微に入り細を穿つオンライン化のマニュアルであると同時に、コロナ禍の時代の記録ともなっている貴重な書である。

本書をひもとくと、オンライン化とは、ライブで開催、あるいは単に動画を撮影して配信すれば終わりではないことが、よくわかる。

本書のなかから興味深い部分を紹介していこう。

『コロナ禍の語学教育』(森田光宏、榎田一路編著 渓水社 2021.03)

【出欠・授業の運用】

(同期型の場合、カメラオンにして授業に参加させる際に)どうしても顔を出したくないとう受講生もいる。そのような学生には、顔の一部を出させても良い。実際に、なぜかオデコやアゴであれば出しても良いという学生も少なくなかった(32p)

オデコやアゴではたして本人であると確認ができるかどうか、微妙なことだとは思われるが、緊急事態下では性善説もやむなしということだろう。

(非同期型の場合)講義動画を理解するには1.5倍速や1.7倍速がちょうどよいと感じる学生もいるようだ。(中略)短い学習時間が学習していないことを意味せず、長い学習時間は必ずしも良い学習を意味しない。学習時間として計算されているだけで、スクリーンの前で寝ていたり、スクリーン前にいなかったりすることすら考えられる(39p)

2020年入学のある卒業生は、コロナ明けの教室での授業が相当にきつく感じたのだという。非同期型授業での倍速や、途中で休みをいれて細切れでの視聴に慣れてしまって、当初、まるまる90分授業では緊張感が持続できなくなっていたらしい。。

【小テスト・定期試験】

自宅に印刷機がない、あるいは印刷機の不調ですぐに印刷できない学生の場合は、遅くとも1週間前にあらかじめ申し出させ、四隅を印鑑で封緘した封筒に入れて問題文を学生の指定した住所に郵送した。そして、ほかの学生たちが印刷をはじめた段階で、ビデオカメラの前で、封緘の状態を示させ、筆者の見ている前で封を破り問題を取り出して同様にスタンバイさせた。(313p)

試験の問題用紙を配布するにも、あらゆる場面を想定して対策を講じているのがわかる。できることをできるようにやって例外は仕方ない、が多くの企業や組織での運用基準であったが、それでは済ませられないところが教育機関としてのコロナ対応の難しいところだ。それはカンニングなど不正対策にも見て取れる。これには、不正防止をシステムで対応する方法と、評価基準を変える方法が紹介されている。

(非同期型の小テストの場合)回答中にほかのページに移動するなどの行為をすると、自動的にテストが提出され、再度実施することはできない。このオプションに加え、「制限時間の設定」を行い、時間切れになったところで自動的に提出するように設定することで、不正行為をできる限りしにくくすることはできる。(43p)

(定期試験の方針として)1つは、辞書の使用は認めずに、学生自身がそのときに持っている知識を活用して答えさせる方針である。この方針では、不正行為の防止についてより一層の注意を払う必要がある。もう1つは、辞書などの使用を認める方針である。この方針では、辞書の活用技能なども踏まえて、英語の運用能力を最大限に示すことを求めている。したがって、前者よりも厳しい評価基準となる。(50p)

定期試験や小テスト中に何かを参照したり、友人と連絡を取って答えを聞いたりするような不正についても、防ぐには限界があるというのが、前提としてある。その定期試験については、語学以外でも概ね同じ考えでの運用であったという学生の証言がある。主に3通りの方法で実施されたという。

ひとつは、カメラオンにして監督者が目線をチェックする方法。これが「不正行為の防止についてより一層の注意を払う」ということだ。

ふたつめは、先に紹介しているように、手元の資料を使う前提にして、採点基準を厳しくする方法

そして三つ目が、試験の代わりにレポート提出にする方法

語学の場合はレポートで代替させることが難しいため、本書の中では紹介されていない。

ただし、オンライン授業であっても、日頃の授業でだいたいの習得状況は分かるのだともいう。

30~35人程度で教員も学生もお互いの名前も覚えられるようなサイズのクラス授業では、学生はほとんど不正をしない。経験的に言っても、フィードバックを返すために小テストの結果を定期的にチェックしていれば、学生の実力はぼぼ間違いなく判断できる(312p)

【学習効果】

コロナへの対応で、教育現場では想定もしなかったオンライン授業であるが、新たな発見も少なからずあったようだ。それは教室での講義という時間の限定、1対多での個別指導の限界、教材のデジタル化などの課題に解決策が見いだされたことである。

(学生一人で行う課題について)繰り返し練習したものを動画や音声ファイルとして提出するので、良いパフォーマンスのものが提出されることが多く、学生同士も楽しく見ることができるし、教員も採点やフィードバックがしやすい。 (46p)

対面より便利だったのは発音指導である。学生に一人ずつ読ませたり、教員の質問にドイツ語で答えさせたりしているので、対面授業の際に、教室の離れたところに座っている学生の発音を聞くときより、はるかに正確に学生の発音上のパフォーマンスを評価できた(305p)

こうした学習効果については、前出の匹田准教授もさまざまな知見を得たとしている。

匹田:オンラインの授業に取り組まざるを得なくなったことで初めて、先生たちそれぞれの授業の中身が見えるようになりました。たとえば歴史や文明などの先生も想像以上に多くの視聴覚教材を使っていたのは新鮮な発見でした。当たり前ですが、コロナをきっかけにして教材のデジタル化が進んだのは間違ありません。

500人の授業も受け持っているのですが、教室に集めて授業するとアクセスポイントが足りず、パソコンでインタラクティブなやりとりができないのです。オンデマンドにすれば、次の授業までに、出した課題に対していろんな意見を書き込んだり、他人の意見を読んでみたりすることができます。こうして授業の形が変わったところは数多くあります。

現場が試行錯誤を続ける間に広島大学は2020年10月より対面授業再開を決定する。その方針として、「大学は十分な感染防止対策の上、各科目の特性や各回の内容により、対面型とオンライン型の特長を活かした授業を実施します。」としているが、半年の間にオンライン型の特長について多くの発見が積み重なっていったことが言葉だけではないことが、紹介してきた記録や証言によって分かる。

一方で学生生活については、匹田准教授が気になることを指摘している。部員の新規勧誘ができず、消滅したサークルがいくつもあり、対面の機会が減ったことで、上の学年と下の学年との関係性が薄くなってしまっているというのである。コロナ禍は授業以外での大学生としての経験や成長に想像以上の影響をもたらしているようだ。次回は2020年に学生生活、特にあの年に入学した「現役世代」に、そのリアルを聞く。

本稿シリーズは広島大学OBOGの回顧をまとめたものであり、広島大学の公式記録・見解ではないことをお断りしておきます。

<お問い合わせ先>

広島大学東京オフィス

TEL:03-6206-7390

E-Mail:tokyo(AT)office.hiroshima-u.ac.jp ※(AT)は半角@に変換して送信してください。

Home

Home