このページは,「常勤職員の就業規則(服務・労働時間)」のうち,育児ならびに介護の支援に関する諸制度を掲載しています。

また,契約職員及び非常勤職員に対する支援についても併せて掲載しています。

【コンテンツ一覧】

■介護支援制度

【リンク】

- 仕事と家庭の両立支援 (男女共同参画室のウェブサイト)

「広島大学における育児支援制度」及び「広島大学における両立支援制度(休暇,労働時間,休業編)」の2つのPDFファイルにこのページの内容をまとめています。 - 出産・育児にかかる手続

妊娠、出産、子育てをしながら働き続けるためのいろいろな制度や手続の案内ページです。

| ○女性 | |||||||||||||||||||

| 妊娠 | → | 出産 | → | 1歳 | → | 3歳 | → | 小学校入学 | → | 9歳 | → | ||||||||

| テレワーク・時差出勤 | |||||||||||||||||||

| 出生サポート(不妊治療)休暇 | |||||||||||||||||||

| 妊産婦検診休暇 | |||||||||||||||||||

| 母体保護休暇 | |||||||||||||||||||

| 妊婦の通勤緩和休暇 | |||||||||||||||||||

| 時間外労働の制限 [妊娠中から産後1年を経過するまで] [子が小学校に就学するまで] | |||||||||||||||||||

| 深夜労働の制限 [妊娠中から産後1年を経過するまで] [子が小学校に就学するまで] | |||||||||||||||||||

| 産前休暇 | 産後休暇 | ||||||||||||||||||

| 保育休暇 | |||||||||||||||||||

| 子の看護等休暇 | |||||||||||||||||||

| 配偶者等が裁判員等で出頭する場合に子の養育を行うための休暇 | |||||||||||||||||||

| 育児休業 | |||||||||||||||||||

| 育児部分休業 | |||||||||||||||||||

| 養育両立支援休暇 | |||||||||||||||||||

| ○男性 | |||||||||||||||||||

| 妊娠 | → | 出産 | → | 1歳 | → | 3歳 | → | 小学校入学 | → | 9歳 | → | ||||||||

| テレワーク・時差出勤 | |||||||||||||||||||

| 出生サポート(不妊治療)休暇 | |||||||||||||||||||

| 育児参加休暇 | |||||||||||||||||||

| 出産付添休暇 | |||||||||||||||||||

| 保育休暇 | |||||||||||||||||||

| 子の看護等休暇 | |||||||||||||||||||

| 配偶者等が裁判員等で出頭する場合に子の養育を行うための休暇 | |||||||||||||||||||

| 時間外労働の制限 [子が小学校に就学するまで] | |||||||||||||||||||

| 深夜労働の制限 | |||||||||||||||||||

| 育児休業 | |||||||||||||||||||

| 出生時育児休業 | |||||||||||||||||||

| 育児部分休業 | |||||||||||||||||||

| 養育両立支援休暇 | |||||||||||||||||||

(※)対象者欄の雇用形態別の記号について

●・・・利用できます。(有給)

◎・・・利用できます。(無給)

×・・・利用できません。

|

■出生サポート(不妊治療)休暇 |

|||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 概要 | |||||||||||

| 不妊治療に係る通院等のために取得できる休暇。 | |||||||||||

| 対象者 | |||||||||||

|

職員(男性・女性ともに取得可能)

|

|||||||||||

| 取得できる期間 | |||||||||||

| 一の年度において5日(体外受精や顕微授精を受ける場合は,10日) | |||||||||||

|

■妊産婦検診休暇 |

|||||||||||

| 概要 | |||||||||||

| 妊産婦である女性職員が健康診査又は保健指導の受診のために,妊娠期間に応じて取得できる休暇。 | |||||||||||

| 対象者 | |||||||||||

|

妊産婦である女性職員(※妊産婦・・妊娠中の職員又は産後1年を経過しない職員。以下同じ。)

|

|||||||||||

| 取得できる期間 ※1回は1日の範囲内 | |||||||||||

|

|||||||||||

|

■母体保護休暇 |

|||||||||||

| 概要 | |||||||||||

| 妊娠中の女性職員の業務が母体及び胎児の健康保持に影響があると認められるときに適宜休息し,又は補食するために取得できる休暇。 | |||||||||||

| 対象者 | |||||||||||

|

妊娠中の女性職員

|

|||||||||||

| 取得できる期間 | |||||||||||

| 妊娠中の間,必要と認められる時間 | |||||||||||

|

■妊娠の通勤緩和休暇 |

|||||||||||

| 概要 | |||||||||||

| 妊娠中の女性職員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるときに,所定労働時間の始め又は終わりにおいて取得できる休暇。 | |||||||||||

| 対象者 | |||||||||||

|

妊娠中の女性職員

|

|||||||||||

| 取得できる期間 | |||||||||||

| 妊娠中の間,必要と認められる時間 (1日を通じて1時間を超えない範囲内) |

|||||||||||

|

■産前休暇 |

|||||||||||

| 概要 | |||||||||||

| 分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性職員が出産の日までの申し出た期間について取得できる休暇。 | |||||||||||

| 対象者 | |||||||||||

|

妊娠中の女性職員

|

|||||||||||

| 取得できる期間 | |||||||||||

| 産前6週間(多胎妊娠の場合には14週間)の間で,出産の日までの申し出た期間 こちらから取得可能期間を計算することができます。 |

|||||||||||

|

■産後休暇 |

|||||||||||

| 概要 | |||||||||||

| 女性職員が出産した後に取得させる休暇。 | |||||||||||

| 対象者 | |||||||||||

|

出産後の女性職員

|

|||||||||||

| 取得できる期間 | |||||||||||

| 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間 (産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合で医師が支障がないと認めたときは勤務可能) こちらから取得期間を計算することができます。 |

|||||||||||

|

■育児参加休暇 |

|||||||||||

| 概要 | |||||||||||

| 配偶者の産前休暇期間から出産に係る子が1歳に達する期間までに,出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性職員が取得できる休暇。 | |||||||||||

| 対象者 | |||||||||||

|

出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性職員

|

|||||||||||

| 取得できる期間 | |||||||||||

| 配偶者の産前休暇期間から出産に係る子が1歳に達する期間までに5日間 | |||||||||||

|

■出産付添休暇 |

|||||||||||

| 概要 | |||||||||||

| 配偶者の出産に伴う入退院の付き添い等を行う男性職員が取得できる休暇。 | |||||||||||

| 対象者 | |||||||||||

|

出産を控えた配偶者がいる男性職員

|

|||||||||||

| 取得できる期間 | |||||||||||

| 配偶者の入院等の日から出産の日後,配偶者又は子が退院するまでの間の2日間 | |||||||||||

|

■保育休暇 |

|||||||||||

| 概要 | |||||||||||

| 子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行うために必要な時間を,所定の休憩時間とは別に確保するために取得できる休暇。 | |||||||||||

| 対象者 | |||||||||||

|

生後1年に達しない子を養育する職員(男性・女性ともに取得可能)

|

|||||||||||

| 取得できる期間 | |||||||||||

| 子が1歳に達するまでの間に,1日2回それぞれ30分以内の期間(1分) ※男性職員の場合は,それぞれ30分から男性職員以外の職員である親が,この休暇を取得する期間を差し引いた期間のみ取得できる。 |

|||||||||||

|

■子の看護等休暇 |

|||||||||||

| 概要 | |||||||||||

| 子を養育する職員が,その子が病気になったとき等に,その子の看護等のために取得できる休暇。 | |||||||||||

| 対象者 | |||||||||||

|

9歳に達する日以後最初の3月31日まで(小学校3学年まで)の子を養育する職員(男性・女性ともに取得可能)

|

|||||||||||

| 取得できる期間 | |||||||||||

|

|||||||||||

|

■配偶者等が裁判員等で出頭する場合に子の養育を行うための休暇 |

|||||||||||

| 概要 | |||||||||||

| 9歳に達する日以後最初の3月31日までの子の養育をしている職員の配偶者等が裁判員,裁判員候補者,証人等として裁判所,国会,地方公共団体の議会等へ出頭する場合に,職員が養育を行うため,勤務しないことが相当であると認められるときに取得できる休暇。 | |||||||||||

| 対象者 | |||||||||||

|

配偶者等が裁判員等で出頭する間,子の養育を行う職員(男性・女性ともに取得可能)

|

|||||||||||

| 取得できる期間 | |||||||||||

| 必要と認められる期間 | |||||||||||

| ■養育両立支援休暇 | |||||||||||

| 概要 | |||||||||||

| 子を養育する職員が,育児に必要な行為を行うことにより,仕事と育児の両立を図る必要があるために取得できる休暇。 | |||||||||||

| 対象者 | |||||||||||

|

3 歳から小学校就学の始期に達する日までの子を養育する職員(男性・女性ともに取得可能)

|

|||||||||||

| 取得できる期間 | |||||||||||

| 一の年度において10日間(日又は時間単位で取得可能) | |||||||||||

(参考)特別有給休暇・特別無給休暇に関する概要の説明ページ

常勤職員

フルタイム勤務の契約職員

パートタイム勤務の契約職員(特別有給休暇,特別無給休暇)

非常勤職員(特別有給休暇,特別無給休暇)

(※)対象者欄の雇用形態別の記号について

○・・・利用できます。

×・・・利用できません。

- 概要

職員の柔軟な働き方支援及び非常時にかかる業務継続(BCP)の観点から,以下の4点を目的として,労働時間の全部又は一部について,自宅等で勤務することが可能な制度です(仕事と育児の両立を目的として利用することが可能です)。

・職員のワークライフバランスの充実(通勤,移動等に伴う時間の削減等)

・仕事と家庭(育児・介護)の両立

・時間の計画的配分による効率的な業務遂行

・災害等発生時に安全を確保した上での業務継続

- 対象者

雇用形態による制限はありませんが,次に掲げる要件をすべて満たすと認められた職員が利用可能です。

・概要欄にあるテレワークの目的(いずれか1つ以上)を達成できる。

・通常の勤務場所以外の場所(他地区の学内施設を含む)で業務が遂行できる。

・個人情報を取り扱う場合,当該個人情報を適切に管理できる。

・パソコン・インターネットを用いる場合に,情報セキュリティ対策が適切である。

・大学の業務運営に支障を生じない。

制度の詳細などについては,次のリンクよりご確認ください。

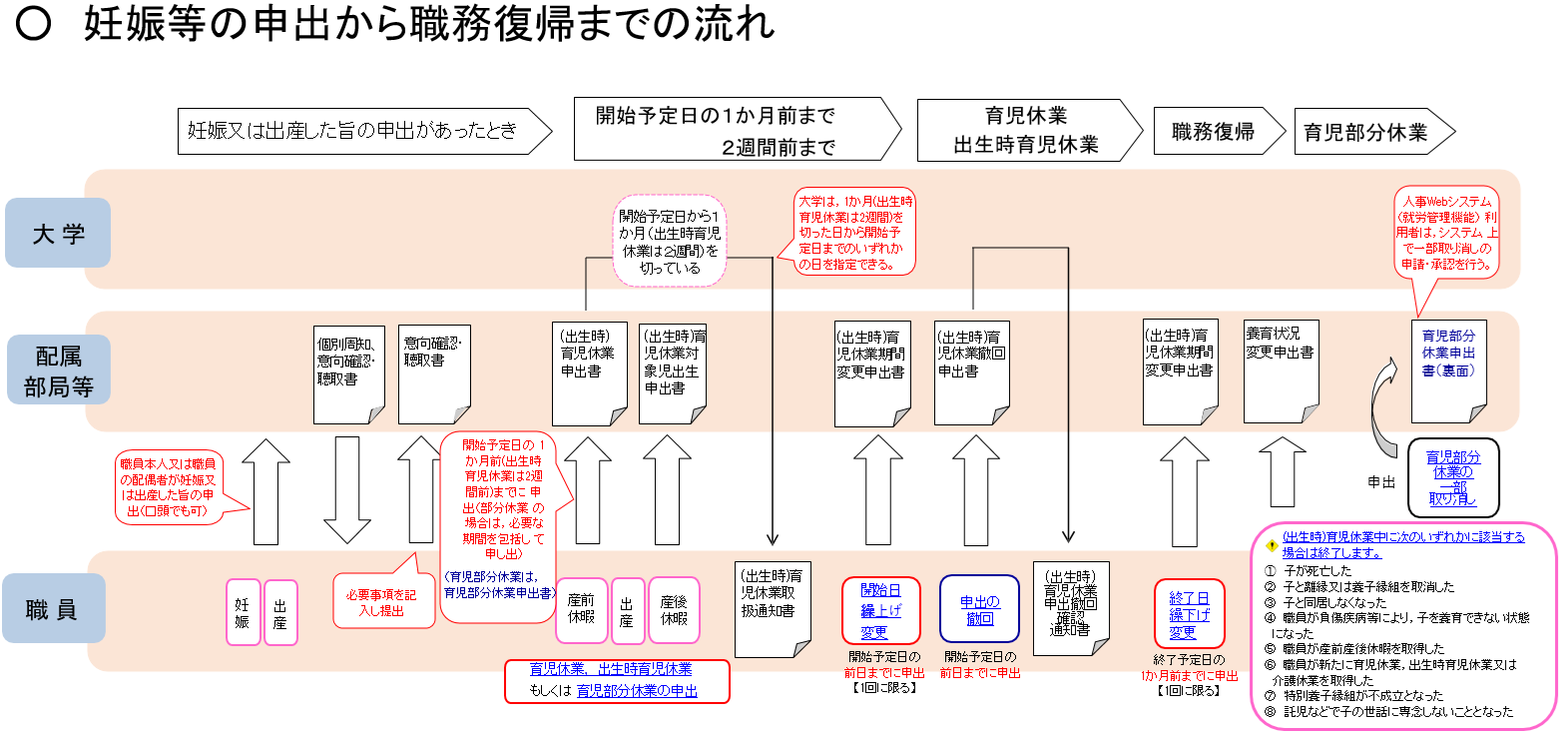

育児休業・出生時育児休業・育児部分休業

「育児休業」とは職員(男女問わず)が実子又は養子を養育するためにする休業のことです。

- 育児休業

職員が実子又は養子(以下「子」という。)を養育するために取得する無給の休業をいいます。 - 出生時育児休業

職員(産後休暇取得者を除く。)が生後8週間以内の子を養育するために取得する無給の休業をいいます。 - 育児部分休業

職員が子を養育するために,1日の所定労働時間の始め又は終わりにおいて,職員の託児の態様及び通勤の状況などから子の養育に必要とされる時間について,部分的に取得する無給の休業をいいます。

制度の詳細などについては,次のリンクよりご確認ください。

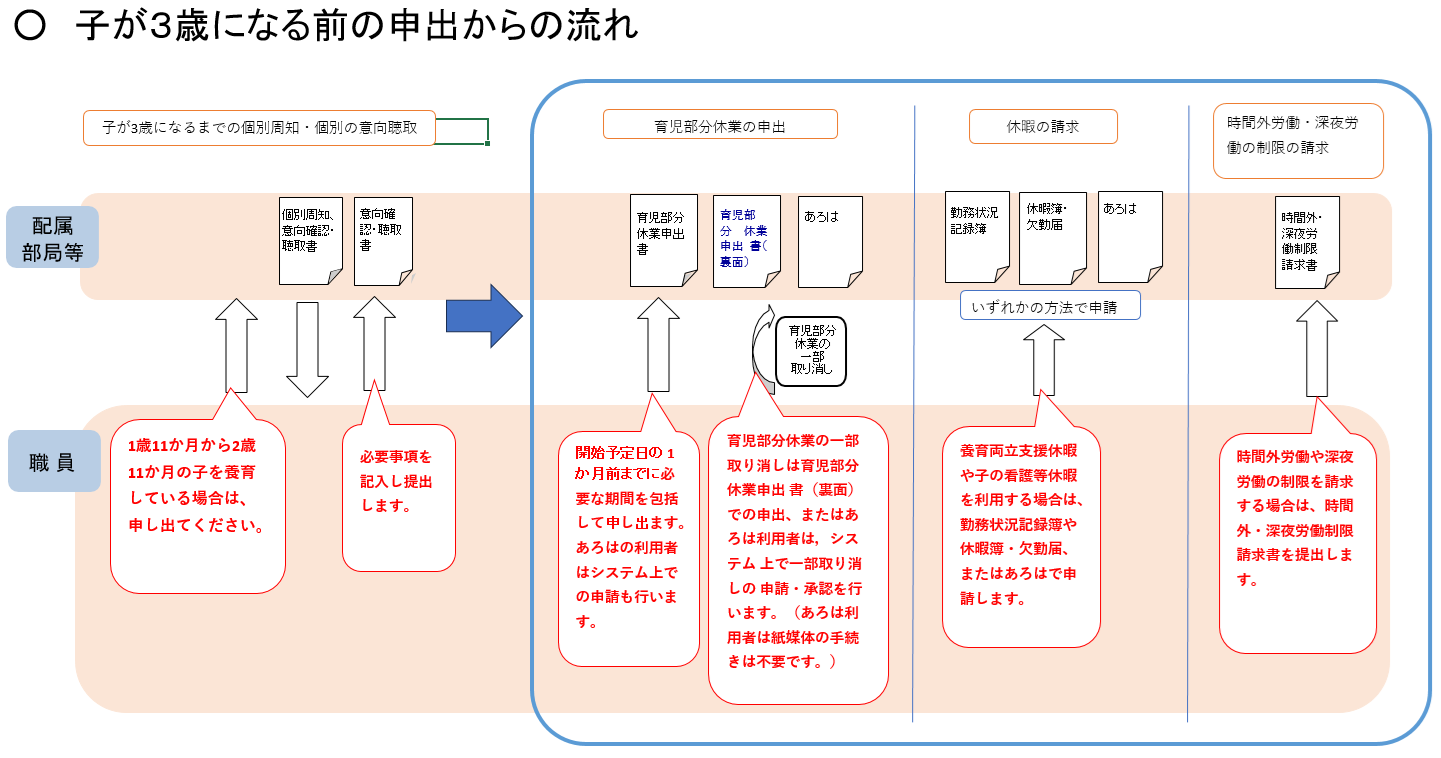

意向の申出

【本人又は配偶者の妊娠がわかったとき、出産したとき】や【子どもの3歳の誕生日の1か月前までの1年間】に配属部局等担当グループに申し出を行ってください。

- 担当グループから育児両立支援制度説明書を配布します。

- また、育児休業や、子どもや各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する意向についても、配属部局等担当グループに届け出てください。

- (拡大図)妊娠等の申出から職場復帰までの流れ(486.57 KB)

- 育児両立支援制度説明文【妊娠・出産申出時】(752.29 KB)

- Support System for Balancing Work and Childcare [At the Time of Pregnancy and Childbirth Notification](735.15 KB)

- 妊娠・出産申出時の意向確認・聴取書_Confirmation of Intention and Hearing Form Upon Notification of Pregnancy or Childbirth(1.8 MB)

- (拡大図)子が3歳になる前からの流れ(994.47 KB)

- 育児両立支援制度説明文【子が3歳になる前】(628.59 KB)

- Support System for Balancing Work and Childcare [Before the Child Turns 3 Years Old](672.74 KB)

- 子が3歳になる前の意向確認・聴取書_Confirmation of Intention and Hearing Form Before the Child Reaches the Age of Three(1.82 MB)

(※)対象者欄の雇用形態別の記号について

●・・・利用できます。(有給)

◎・・・利用できます。(無給)

| ■介護休暇 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 概要 | |||||||||

| 要介護家族(※)の介護,その他の世話(通院等の付添い,介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行,その他の要介護家族の必要な世話。)のため勤務しないことが相当であると認められるときに,取得できる休暇。 (※)職員と同居又は別居している配偶者,父母,子,配偶者の父母,祖父母,兄弟姉妹,孫及び同居している父母の配偶者,配偶者の父母の配偶者,子の配偶者,配偶者の子のうち,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族。 |

|||||||||

| 対象者 | |||||||||

|

要介護家族の介護を行う職員

|

|||||||||

| 取得できる期間 ※1回は1日の範囲内 | |||||||||

|

|||||||||

| ■配偶者等が裁判員等で出頭する場合に介護を行うための休暇 | |||||||||

| 概要 | |||||||||

| 要介護家族の介護をしている職員の配偶者等が裁判員,裁判員候補者,証人等として裁判所,国会,地方公共団体の議会等へ出頭する場合に,職員が介護が行うため,勤務しないことが相当であると認められるときに取得できる休暇。 | |||||||||

| 対象者 | |||||||||

|

配偶者等が裁判員等で出頭する間,要介護家族の介護を行う職員

|

|||||||||

| 取得できる期間 | |||||||||

| 必要と認められる時間 | |||||||||

(参考)特別有給休暇・特別無給休暇に関する概要の説明ページ

常勤職員

フルタイム勤務の契約職員

パートタイム勤務の契約職員(特別有給休暇,特別無給休暇)

非常勤職員(特別有給休暇,特別無給休暇)

(※)対象者欄の雇用形態別の記号について

○・・・利用できます。

×・・・利用できません。

| ■時差出勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1カ月以上の期間において,職員から要介護家族を介護するなどの理由により申出があった場合で,業務の正常な運営に支障がないときは,早出遅出のいずれかの勤務時間を指定することができるもの。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

要介護者の介護などのために,早出遅出勤務が認められた職員

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 指定できる内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1カ月以上の期間で,以下のいずれかの勤務時間を選択する。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■時間外労働の制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 要介護家族の介護を行う職員から請求があった場合には,時間外労働を命じない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

要介護家族の介護を行う職員

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 制限期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 要介護家族の介護を行う間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■時間外労働の制限(時間外労働を命じられないこととなった者を除く要介護家族の介護を行う職員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 要介護家族の介護を行う職員が,当該家族の介護を行うために請求したときは,1月について24時間,1年について150時間を超えて時間外労働を命じない。 ただし,業務の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

要介護家族の介護を行う職員

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 制限期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 要介護家族の介護を行う間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■深夜労働の制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 要介護家族の介護を行う職員が,当該家族の介護を行うために請求したときは,深夜労働を命じない。 ただし,業務の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

要介護家族の介護を行う職員

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 制限期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 要介護家族の介護を行う間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- 概要

職員の柔軟な働き方支援及び非常時にかかる業務継続(BCP)の観点から,以下の4点を目的として,労働時間の全部又は一部について,自宅等で勤務することが可能な制度です(仕事と介護の両立を目的として利用することが可能です)。

・職員のワークライフバランスの充実(通勤,移動等に伴う時間の削減等)

・仕事と家庭(育児・介護)の両立

・時間の計画的配分による効率的な業務遂行

・災害等発生時に安全を確保した上での業務継続

- 対象者

雇用形態による制限はありませんが,次に掲げる要件をすべて満たすと認められた職員が利用可能です。

・概要欄にあるテレワークの目的(いずれか1つ以上)を達成できる。

・通常の勤務場所以外の場所(他地区の学内施設を含む)で業務が遂行できる。

・個人情報を取り扱う場合,当該個人情報を適切に管理できる。

・パソコン・インターネットを用いる場合に,情報セキュリティ対策が適切である。

・大学の業務運営に支障を生じない。

制度の詳細などについては,次のリンクよりご確認ください。

介護休業・介護部分休業

- 介護休業

職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するために取得する無給の休業をいいます。 - 介護部分休業

職員が対象家族を介護するために,1日の所定労働時間の始め又は終わりにおいて,取得する無給の休業をいいます。

制度の詳細などについては,次のリンクよりご確認ください。

Home

Home