【地域連携パスの内容に関すること】

がん治療センター

TEL:082-257-1525

【事務的なことについて】

医療支援グループ

TEL:082-257-5934

【地域連携パス利用患者さんの当院再診予約など】

各診療科外来受付

⇒連携パスによる連携診療の連携先は次のように決定します。

(1)原則、紹介元医療機関と連携します。

(2)紹介元医療機関ではあるが、個々の事情等により連携できない場合

⇒患者さんの希望により連携先を調整します。

(3)紹介元がない場合

⇒患者さんの希望により連携先を調整します。

(4)かかりつけ医と紹介元医療機関が異なる場合(紹介元が検診により、紹介する場合等)

⇒原則、かかりつけ医と連携します。(※患者さんと協議のうえ決定します。)

⇒計画策定病院のスタッフが入院時または入院中、退院後初回受診に説明いたします。

連携診療開始後に連携医療機関の受診時に患者さんが質問された時は、Q&Aを参考に連携医療機関においても説明をお願いします。

⇒「診療情報提供書」をFAX送信、原本は持参または郵送してください。連携パス冊子の記載内容も参考にします。

⇒次回診察時に、記載できなかった部分については連携パス冊子に記載してくださいますようお願いします。

⇒検査結果が出てから、計画策定病院に報告していただいて結構です。

検査結果が後日に出る場合は、検査結果を患者さんに説明されることと思います。その際に、患者さんに連携パス冊子を持参してもらい、受診報告をしていただきたいと思います。

⇒計画策定病院(当院)が、連携先病院を中国四国厚生局に提出する必要があります。

届出の提出後、治療計画に基づいた診療を行い、がん拠点病院に診療情報を文書により提供した場合は、がん治療連携指導料が月1回に限り算定することができます。

FAXによる受診報告でも算定できます。

※治療計画にない受診について、文書で報告しても指導料は算定できませんのでご注意ください。

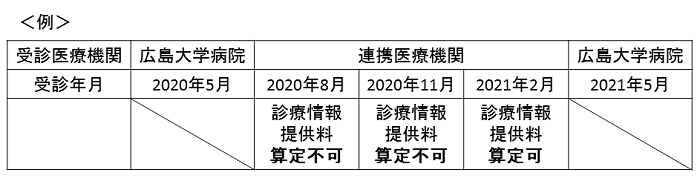

※がん治療連携指導料を算定できない患者さんは、広島大学病院の受診をする直近の受診時の情報提供の際に診療情報提供料として250点を算定してください。(下図参照)

⇒連携パスを普及・発展させるためには、医療従事者はもちろんのことですが、特に患者さん・市民の理解が必要です。連携パスに関する啓発活動や情報提供は地対協・各計画策定病院・その他関係機関等が連携して行う必要があります。

⇒緊急時の対応は原則、連携医療機関でお願いいたします。

連携医療機関において対応困難な事例であれば、計画策定病院にご連絡ください。

⇒想定外の問題が生じた際は、まず連携する計画策定病院の地域医療連携室にご連絡ください。個々のケースに応じて、連携医療機関とともに柔軟に対応したいと考えています。

⇒連携パスはがんの連携診療を推進するツールであり、患者さんの情報を共有する基盤となるものです。情報の共有を通じて、よりよい医療を短時間で効率的に提供することができます。

連携パスを通して、地域のがん診療のレベルアップと均てん化を図ることができます。

治療計画による診療後、診療情報を計画策定病院へ診療情報提供書にて報告いただくと、月1回がん治療連携指導料300点(がん拠点病院と連携する場合)の保険点数が認められます。

⇒連携パス冊子は患者さんのものです。患者さんが保管し、紛失の責任は患者さんに帰します。

万が一紛失した場合は計画策定病院で再発行します。

⇒患者さんご自身の記録として保管されるか、または患者さんご自身・ご家族の判断で処分していただくようお願いしてください。

⇒原則、①がんの病名 ②悪性腫瘍特異物質治療管理料 ③レセプトコメント欄に「広島大学病院とのがん術後連携パス」と記述 の3点があれば、査定されることなく算定できると思います。がん治療後5年以内では、3ヶ月に1回2種類(たとえばCEAとCA19-9、あるいはAFPとPIVKA-Ⅱなど)の腫瘍マーカーの測定を査定されることはないと思います。術後再発の可能性が高い場合、あるいは腫瘍マーカーが上昇傾向にある場合には連月腫瘍マーカーを測定することもあります。その際にはレセプトにその旨を記載する必要があります。

【地域連携パスの内容に関すること】

がん治療センター

TEL:082-257-1525

【事務的なことについて】

医療支援グループ

TEL:082-257-5934

【地域連携パス利用患者さんの当院再診予約など】

各診療科外来受付

Copyright © 2003- 広島大学