<研究に関すること>

広島大学大学院先進理工系科学研究科 助教 片山 春菜

Tel:082-424-6547

E-mail:halna496*hiroshima-u.ac.jp

<報道に関すること>

広島大学広報室

Tel:082-424-3749 FAX:082-424-6040

E-mail:koho*office.hiroshima-u.ac.jp

(*は半角@に置き換えてください)

「宇宙の真空は、本当は何もない空間なのだろうか?」――この壮大な問いに、広島大学の片山春菜助教率いる研究チームが、驚くべき答えの糸口を見つけました。「加速すると何もないはずの真空が、まるで温かいお風呂のように感じられる」という不思議な現象、「アンルー効果」をついに観測できるかもしれない新手法を提案しました。アンルー効果は、アインシュタインの相対性理論とミクロな世界の不思議な法則量子論という、現代物理学の二つの巨大な柱を結びつける「未解明の超現象」です。全ての物理法則を統一する「究極の理論」の構築を目指す上で、その実験的な確認は極めて重要な課題とされています。しかし、その効果はあまりにも微弱なため、これまで実験で確かめることは困難だとされてきました。

本研究では、特殊な超伝導回路の中で、磁束の量子(フラクソン(*2))がペアになって高速でリング状に運動し、やがて崩壊するというユニークな現象を利用します。この「磁束量子のダンス」が、加速する観測者となり、宇宙の「量子の温もり」を私たちに教えてくれるユニークな「温度計」となるのです。この画期的な成果は、これまで実験的な検証が困難とされてきたアンルー効果の観測に向けた強力な道筋を開くものであり、未来の超高感度センサーの開発にも繋がる、まさに「夢が現実になる」一歩と言えるでしょう。

この研究内容は、世界トップクラスの科学誌「Physical Review Letters」に、2025年7月23日に掲載されました。

タイトル:Circular-Motion Fulling-Davies-Unruh Effect in Coupled Annular Josephson Junctions

著者:Haruna Katayama, Noriyuki Hatakenaka

掲載誌:Physical Review Letters

DOI:https://doi.org/10.1103/mn34-7bj5

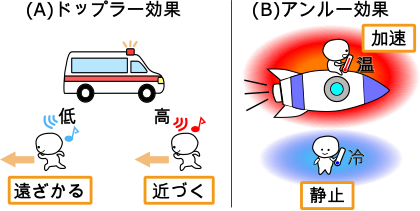

同じ救急車のサイレンでも、救急車に近づく人と離れる人とでは音の高さが違って聞こえます(図1(a))。これは、音そのものは同じでも、観測者の運動によって聞こえ方が変わるためです。アンルー効果はこれの「温度版」です(図1(b))。静止している人には冷たい空間が、加速している人にはほんのり温かく感じられます。ただし、この温かさ自分の運動で発熱しているのではなく、観測のしかたが異なるためにそう見えるだけです。そして大事なのは、これは量子効果だという点です。

古典力学の世界では、真空とは物質が何もない空っぽの空間です。しかし、量子論というミクロな世界では、この「常識」は通用しません。量子論では、真空ですら「何もない」わけではなく、目に見えないエネルギーが常にゆらゆらとゆらぎ、粒子がほんの一瞬現れたり消えたりしている、と考えられています(これを量子ゆらぎ(*3)と呼びます)。まるで、静かな水面に絶えず小さな「さざ波」が立っているようなイメージです。このとき、エネルギーのゆらぎによって、粒子と反粒子がペアで、生まれたり消えたりしています。

そして、この「真空のさざ波」の感じ方は、なんと観測者がどんな動きをしているかによって変わる、という驚くべき予測があるのです。まず、静止している人は、粒子が存在しないように感じます。なぜなら、量子ゆらぎによって生まれているのは「仮想」粒子で、実際の粒子ではないからです。

一方、あなたが宇宙船に乗って猛烈なスピードで加速していると想像してください。そのとき、「真空のさざ波」は、実際の粒子として現れてきます。しかも、これらの粒子は、熱的なエネルギー分布を持っており、真空がまるで温かい「熱」を持っているかのように感じられるのです。これが「アンルー効果」です。つまり、静止していると実体が存在しなかった「真空のさざ波」が、加速すると「実体のある熱粒子」として、可視化されるようになります。

これは、アインシュタインが提唱した「速く動くほど時間や空間の進み方が変わる」という相対性理論と、「真空にはゆらぎがある」という量子論という、現代物理学の二つの最高峰の理論を組み合わせたときに導かれる、まさに「宇宙の根源」に迫る現象なのです。もしこの現象を本当に観測できれば、私たちが今生きている「時空」や「真空」というものの本当の姿が明らかになり、宇宙に対する理解が格段に深まると期待されています。

しかし、このアンルー効果はとてつもなく微弱であり、観測が極めて難しい現象です。例えば、わずかな温度(マイナス272℃、つまり1ケルビン)を観測しようとするだけでも、現在の技術では絶対に不可能なほどの、信じられないような加速(約〖10〗^20 m/s²=地球の重力加速度(約 9.8 m/s²)の約10,000,000,000,000,000,000(100京)倍)が必要とされます。

この難題を乗り越えるため、近年注目されているのが、観測器を高速で、しかも非常に小さな円を描くようにグルグル回す方法です。つまり、円運動の加速は、円運動の速度に比例し、半径に反比例するため、小さな円運動は効果的に、莫大な加速度を効率的に生み出し、アンルー効果を観測できるレベルに引き上げられる可能性があります。これまでにも、電子や原子、特殊なレーザーなどを使った様々なアイデアが出されてきましたが、実現には「どうやって測るか」という技術的な大きな壁が立ちはだかっていました。

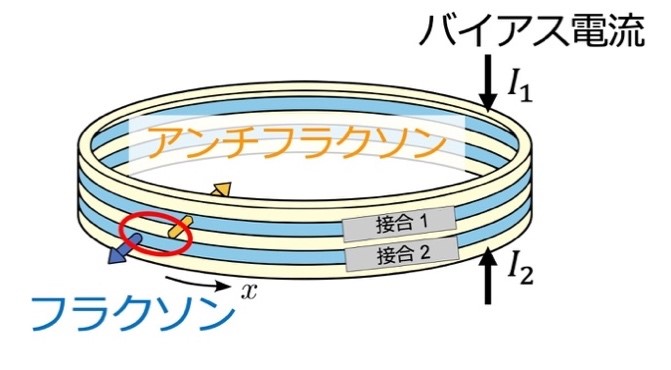

本研究では、この長年の課題に対し、誰も考えつかなかった新しいアプローチを提案しました。研究チームが注目したのは、「ジョセフソン接合(*4)」という超伝導回路(図2)です。この回路を二つの層に重ねてリング状にしたものを使います。

この回路の中には、フラクソンとアンチフラクソンという、磁気の性質を持った小さな「粒」が存在します。これらはまるで磁石のように引き合い、ペアを作ります。そしてこのフラクソン・ペアが、リングの円周に沿って高速でグルグルと円運動をするのです。この「円運動するフラクソン・ペア」こそが、今回の研究における「加速する観測者」であり、「宇宙の温度計」の役割を果たすのです。

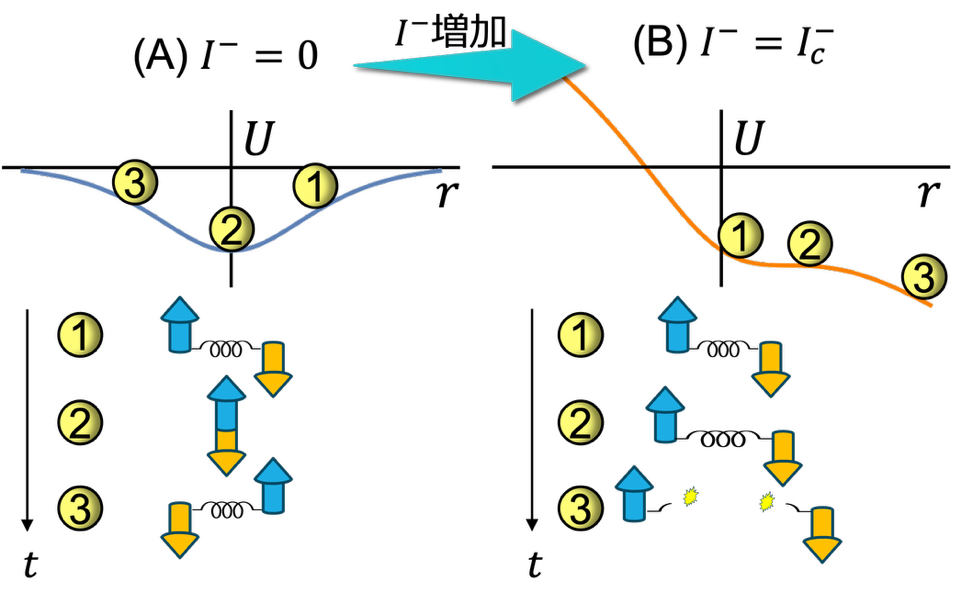

この研究の最大の「肝」は、このフラクソン・ペアが崩壊する現象を利用して、アンルー効果による「量子の温もり」を検出する点にあります。ペアの動きは、例えるなら、ある「坂道」を転がるボールのようなものとして考えることができます(図3)。この「坂道」の傾きは、回路に流す電気の量(バイアス電流)を調整することで自由に変えられます。

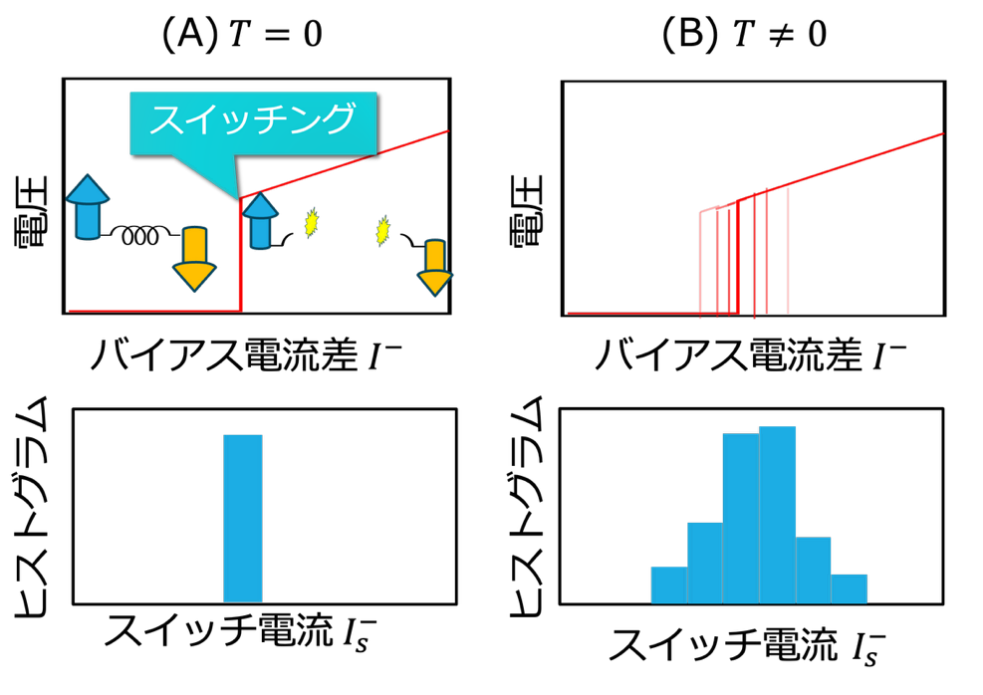

温度がゼロの場合:バイアス電流を徐々に増やしていくと、「坂道」がどんどん傾き、ある点で「壁」がなくなり、ボールが外に飛び出す(フラクソンペアが崩壊する)瞬間が訪れます。この崩壊は、回路に電圧が発生することで観測できます(図4)。崩壊が起きる瞬間の電流値(スイッチング電流(*5))は常に一定です。

有限の温度がある場合:わずかな「熱ゆらぎ」がある場合は、「坂道」にまだ「壁」があっても、ボールが熱の力で壁を乗り越えて飛び出す可能性があります。つまり、崩壊が起きる電流値は毎回異なり、バラつき(分布)を持つようになります。 温度が高いほどこのバラつきは大きくなり、より小さな電流でも崩壊が起きやすくなります。

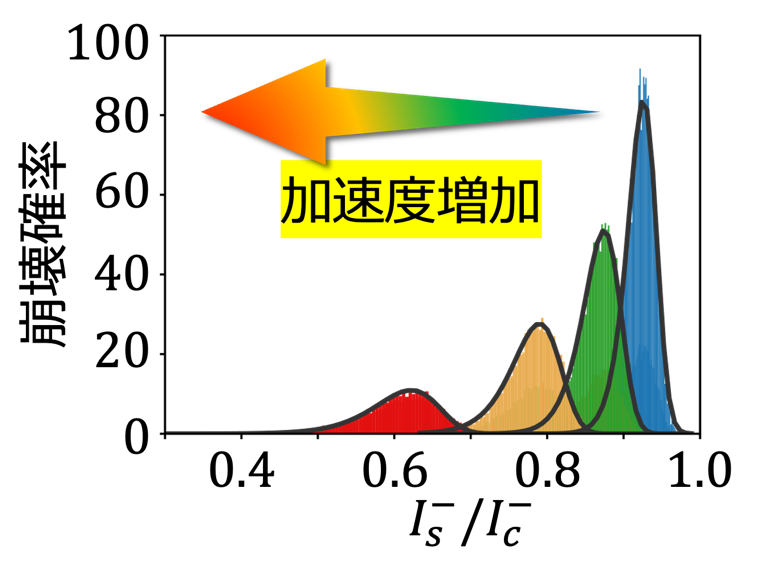

本研究では、このフラクソン・ペアの動きを精密なコンピュータシミュレーションで再現し、驚くべき結果を得ました。観測器(フラクソン・ペア)の加速度が大きくなるほど、スイッチング電流の分布が低い電流値の方向へとズレていくことを確認したのです(図5)。システムの温度を変化させていないのに、あたかも温度があるように見えるこの「ズレ」こそが、加速によって生じる「量子の温もり」、すなわちアンルー効果が存在する確かな証拠となるのです。

この新しい測定方法の素晴らしい点は、スイッチング電流の「バラつき」を詳しく分析することで、非常に高い精度で温度を測れることです。何度も測定を繰り返せば繰り返すほど、わずかな温度の変化も敏感に捉えることが可能になります。また、従来の観測方法と異なり、連続的なエネルギー状態に対応できるため、より広範囲な状況でのアンルー効果の観測が期待されます。

本研究で明らかになったフラクソン・ペアの崩壊現象は、「熱ゆらぎ」によるものだけでなく、「量子トンネル効果(*6)」という、ミクロな粒子が壁をすり抜けるような不思議な現象とも深く関係しています。今後は、これらの様々な崩壊のメカニズムを詳細に研究し、アンルー効果の検出にどう影響するか、その違いを明らかにしていく予定です。

さらに、今回の成果を足がかりに、他の量子現象との意外なつながりも探求し、宇宙の根源に隠された新たな物理法則の発見、そして、これまで想像もできなかったような未来の量子センサー技術の開発へと、研究をさらに発展させていきたいと考えています。私たちの研究は、宇宙の「当たり前」を問い直し、人類の知的好奇心を刺激する、壮大な旅の一歩なのです。

(*1)アンルー効果:静止している観測者には温度がゼロの「真空」であっても、加速している観測者にとっては「温かく」感じられる現象です。具体的には、加速している観測者は真空中で特定の熱的な放射(温度)を感じます。この効果は、真空そのものの性質が変わったのではなく、観測者の運動状態によって、空間の見え方・感じ方が変化するという点に本質があります。

(*2)フラクソン:「flux(磁束)」と「-on(粒子を表す接尾語)」という言葉から生まれた造語で、ジョセフソン接合の中を安定して移動できる「磁束の塊」です。まるで粒子のようにふるまう特徴があります。アンチフラクソンは、フラクソンと反対向きの磁束を持つ存在です。

(*3)量子ゆらぎ:量子力学では、物理量は確定的に一つの値に決まるのではなく、常にある程度の不確定さを持っています。たとえば、物質が何もない「真空」と言われる空間でも、エネルギーが全くゼロということはなく、微細な変動が繰り返されています。この現象を「量子ゆらぎ」と呼び、物事が完全に静止しているわけではないことを示しています。

(*4)ジョセフソン接合:二つの超伝導体(電気抵抗がゼロになる特殊な物質)の間にごく薄い絶縁体(電気を通さない物質)を挟んだ構造をもつ接合です。

(*5)スイッチング電流:回路に流れるバイアス電流差I^-=I_1-I_2を徐々に大きくしていくと、ある瞬間に突如として電圧が発生します。この電圧が現れる時の電流の大きさを「スイッチング電流」と呼びます。フラクソンがペアを形成している状態では電圧は発生しませんが、ペアが崩れると電圧が生じます。言い換えれば、スイッチング電流はそのペアが崩壊し、電圧が発生し始めるタイミングを示す重要な指標となります。

(*6)量子トンネル効果:粒子が、エネルギー的に越えられないはずの壁をすり抜ける量子現象。

図1.同じものを観測しても観測者の状態によって、観測結果が異なる例。

(A)ドップラー効果。同じ救急車のサイレンでも、遠ざかる人には低く聞こえ、近づく人には高く聞こえる。(B)アンルー効果。静止している人には冷たく感じる空間も、加速している人にとっては温かく感じる。

図2.リング状に配置された二つのジョセフソン接合の概念図。

超伝導体(黄色)と絶縁体(水色)が二層に重なったリング状の回路です。 上下の接合にはそれぞれフラクソン(青色矢印)とアンチフラクソン(オレンジ色の矢印)が閉じ込められています。これらは磁気的に引き合い、ペアを形成し、リングに沿って移動します。各接合に流れるバイアス電流の向きは、黒い矢印で示されています。

図3: ポテンシャル中の粒子の運動として表現されるフラクソン・ペアの相対運動。

フラクソンペアの相対座標rの運動は、ポテンシャル中を運動する粒子としてモデル化されます。バイアス電流差I^-を増加させると、ポテンシャルは傾き、障壁は低くなっていきます。(A)I^-=0の時、ポテンシャルは井戸のようになっており、粒子は閉じ込められ外に脱出することができません。相対座標は、フラクソンとアンチフラクソンの間の距離を表すため、これはペアを保ったまま、フラクソンとアンチフラクソンが互いに近づいたり、離れたりを繰り返して振動している状況に相当します。(B)バイアス電流差が臨界電流に達した時(I^-=I_c^-)、ポテンシャル障壁がなくなり、粒子は脱出します。これは、フラクソンペアが壊れて、フラクソンとアンチフラクソンが遠くに離れていくことを意味します。

図4: フラクソンペアの崩壊とスイッチング電流分布。

フラクソンペアの崩壊は、回路に電圧が発生することで検出されます。バイアス電流差を徐々に増加させ、電圧状態へと遷移する瞬間の電流値(スイッチング電流I_s^-)を多数回測定し、そのヒストグラムを作成します。(A)T = 0 の場合、崩壊は常に一定の電流(臨界電流I_c^-)で起こり、ヒストグラムは一点に集中します。(B)有限温度では、熱ゆらぎにより、臨界電流より小さな電流でも崩壊が起きる可能性があります。試行ごとにスイッチング電流の値は異なり、ヒストグラムは分布を持ちます。

図5: 加速度に依存したスイッチング電流分布。

10000回のペアの相対運動のシミュレーションにより得られた、異なる観測器速度に対するスイッチング電流分布を示しています。システムの温度を一定に保っているにもかかわらず、観測器の加速度(速度)が増すと、分布は低電流側へシフトします。これは、アンルー効果により温度が上昇していることを示しています。

<研究に関すること>

広島大学大学院先進理工系科学研究科 助教 片山 春菜

Tel:082-424-6547

E-mail:halna496*hiroshima-u.ac.jp

<報道に関すること>

広島大学広報室

Tel:082-424-3749 FAX:082-424-6040

E-mail:koho*office.hiroshima-u.ac.jp

(*は半角@に置き換えてください)

掲載日 : 2025年09月05日

Copyright © 2003- 広島大学