広島大学大学院医系科学研究科

教授 相澤 秀紀

Tel:082-257-5115 FAX:082-257-5119

E-mail:haizawa*hiroshima-u.ac.jp

(*は半角@に置き換えてください)

本研究成果のポイント

- うつ病に関与する脳部位・手綱核(たづなかく)※1に異常を引き起こす細胞とその発生起源を特定しました。

- 出生直後に生まれた脳細胞の一種・アストロサイト※2が、手綱核に移動して神経回路の活動の強さを調節していることがわかりました。

- この細胞が機能不全になると、周りにカリウムイオン※3を放出し、神経回路を病的に活性化することでうつ病のような行動をマウスに引き起こすことがわかりました。

- 今回の結果は、この特殊なアストロサイトが機能不全に陥らないよう作用する新規抗うつ薬の開発につながると期待されます。

概要

広島大学大学院医系科学研究科 相澤秀紀教授と松股美穂助教、大学院生のラウラ・彩香・ノゲラ・大石らの研究グループは、うつ病に関与する脳部位・手綱核に異常を引き起こす細胞とその発生起源を動物実験から特定しました。

うつ病は広く見られる精神疾患であり、世界の全人口の約4%が苦しんでいます。一方で、自殺率や再発率が高いことからその治療薬や予防薬の開発が社会的な課題となっています。

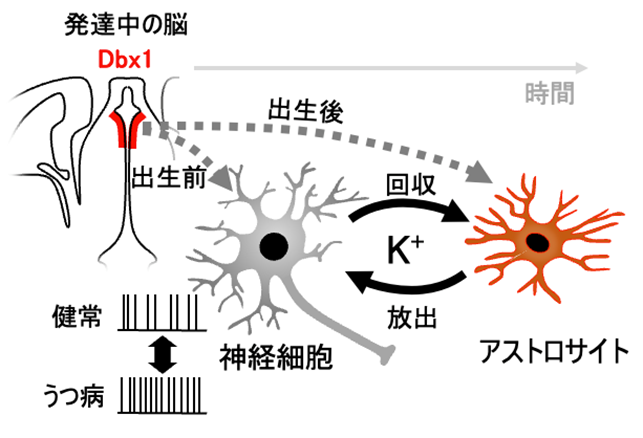

うつ病の病態を詳しく調べるために研究グループは、うつ病の発症に関与する脳部位である手綱核の起源をさかのぼり、出生直後に生まれた脳細胞の一種・アストロサイトが、手綱核に移動して神経回路の活動の強さを調節していることを明らかにしました(図1)。

この細胞が機能不全になると、周りにカリウムイオンを放出することで、神経回路を病的に活性化し、マウスにうつ病のような行動を引き起こすことがわかりました。

今回の結果は、うつ病に関与する新しい細胞群を特定するとともに、これらの細胞に作用する新規抗うつ薬の開発につながると期待されます。

本研究は、日本学術振興会 科学研究費補助金による支援を受けて行われました。

本研究成果は、11月29日(IST時間)に国際科学雑誌「GLIA」オンライン版に掲載されました。

論文情報

- 論文タイトル:Potassium Release From the Habenular Astrocytes Induces Depressive-like Behaviors in Mice

- 著者(研究当時):相澤秀紀1、松股美穂1、ラウラ彩香ノゲラ大石1、西村史絵1、Deepa Kamath Kasaragod1、Xintong Yao1、Wanqin Tan1、相田知海2、田中光一2

1. 広島大学 大学院医系科学研究科 神経生物学

2. 東京医科歯科大学 難治疾患研究所 分子神経科学 - 掲載雑誌:GLIA

- DOI:https://doi.org10.1002/glia.24647

背景

うつ病は広く見られる精神疾患であり、世界の全人口の約4%が苦しんでいます。一方で、自殺率や再発率が高いことからその治療薬や予防薬の開発が社会的な課題となっています。また、うつ病の治療を受けても約40%以上の患者で症状の再燃が見られると報告されており、うつ病を治療・予防する新たな抗うつ薬の開発が求められています。

最近の研究によると、うつ病の患者では、脳の中心部にある小さな部位・手綱核の機能異常が報告されています。手綱核はうつ病の病態に深く関与するセロトニンなどの神経伝達物質の放出を制御する脳部位です。ヒトにも手綱核があり、うつ病での血流異常が報告されるなど、うつ病との関係が注目されています。手綱核の活性を調節するメカニズムの解明は、うつ病の発症メカニズムの解明や新たな治療法を開発する手がかりになります。

研究成果の内容

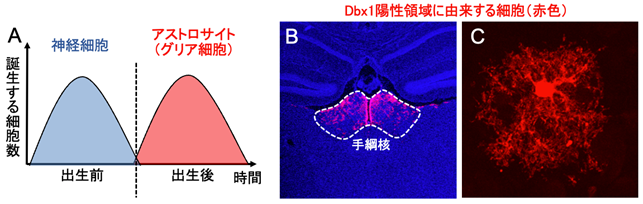

手綱核を構成する細胞の役割を明らかにするため、研究グループは、マウスを使ってその発生起源を調べました。一般的に脳は、神経細胞と様々な種類のグリア細胞※4から構成されています。実験の結果、神経細胞は胎生期に誕生しており、グリア細胞の1つであるアストロサイトは、生後に誕生していました(図2A)。

研究グループは、神経細胞の活動を調節する細胞として注目を集めているアストロサイトに注目し、さらに研究を進めました。その結果、これらの手綱核のアストロサイトは、出生直後にDbx1※5遺伝子を発現する小さな領域から誕生し、手綱核へと移動していることがわかりました(図2BおよびC)。

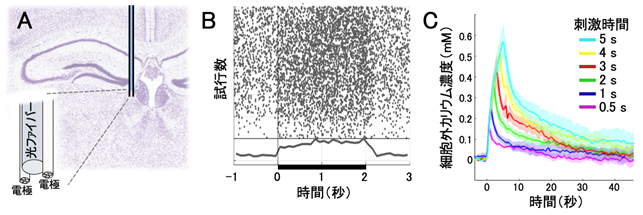

このようにして特定されたアストロサイトに光感受性タンパク質ChR2※6を発現させ、光照射により活性化させたところ、手綱核の神経細胞が過剰に働き始めました(図3AおよびB)。アストロサイトから神経細胞へ作用するメカニズムを調べると、活性化したアストロサイトが細胞外にカリウムイオンを放出し、神経細胞を興奮させていることがわかりました(図3C)。また、このカリウムイオンの放出にはKir※7と呼ばれるタンパク質が関与していることも判明しました。

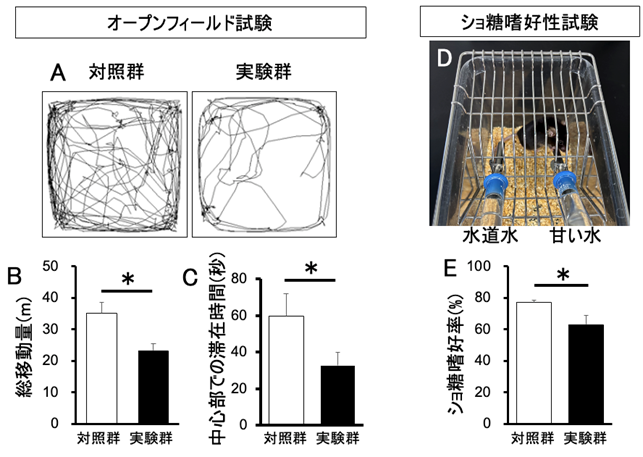

このようなアストロサイトの活動が高まったマウスでは、活動量が減少したり(図4A-4C)、拘束されると諦めて動かなくなってしまったり(絶望状態)、興味や喜びが低下する(無快楽症※8、図4DおよびE)などのうつ病のような行動が誘導されました。

今後の展開

これまでのうつ病研究の多くは、神経細胞の機能不全に関するもので、アストロサイトのようなグリア細胞がうつ病にどのように関与するかは、あまりわかっていません。今回の研究結果は、脳の一部に由来するグリア細胞がうつ病のような症状を引き起こす初めての成果で、Kirなどのカリウムイオンの代謝に関わる機溝がうつ病を惹起する可能性があります。今回の研究を契機に、神経細胞の機能をその周りから調節するグリア細胞の機能を標的として抗うつ薬の開発が進むと期待されます。

参考資料

図1 研究成果をまとめた模式図

Dbx1遺伝子を発現する脳部位から出生前には神経細胞が、出生後にはアストロサイトが生み出され、手綱核に分布する。手綱核のアストロサイトは、カリウムイオンの代謝を介して神経細胞の活動を制御し、その異常がうつ病様行動を引き起こす。

図2 手綱核の神経細胞およびアストロサイトの起源を示す模式図

(A)Dbx1遺伝子を発現する脳部位から出生前には神経細胞が、出生後にはアストロサイトが生み出される。(B、C)生後Dbx1陽性領域から産まれた細胞を追跡すると、うつ病との関連が示唆されている手綱核に移動していた(B)。また、顕微鏡で拡大して、細胞を詳細に観察すると、これらの細胞1つ1つが、アストロサイトに特有の微細な突起を持っていた(C)。

図3 手綱核アストロサイトの光刺激は神経細胞の活動を亢進させた

(A)手綱核アストロサイトに光感受性ChR2を発現させた。光ファイバと電極を設置し、アストロサイトの光刺激に対する神経細胞の応答を電極で調べた。(B)光刺激を与えている間(0秒から2秒までの2秒間)のみ、神経細胞の活動が一時的に上昇していた。(C)アストロサイトの光刺激は、細胞外のカリウムイオン濃度を上昇させた。光刺激を与える時間を長くすると、それに応じて細胞外カリウム濃度がより上昇していた。

図4 手綱核アストロサイトの光刺激は、マウスにうつ病のような行動を引き起こした

(A-C)対照群に比べて手綱核アストロサイトを光刺激した実験群では、オープンフィールド内での移動量が増えるとともに(A、B)、不安度が増して中心部で過ごす時間が減少した(C)。(D、E)水道水と甘いショ糖液のどちらを好むか調べるショ糖嗜好性試験の結果。対照群に比べて手綱核アストロサイトを光刺激したマウスは、ショ糖を好む傾向が減少しており、無快楽症のような行動を示した。星印は平均値の統計的な有意差(危険率5%)を表す。

用語解説

※1 手綱核:脳のほぼ中心部にある小さな部位で、セロトニンやドーパミンなどの精神疾患に関与する物質の代謝を制御する。うつ病の患者では、手綱核の機能異常が示唆されている。

※2 アストロサイト:グリア細胞の1つで、神経細胞や血管の周りに分布して、神経細胞の栄養や活動の調節、脳組織の保護などの機能をもつ。

※3 カリウムイオン:細胞の内にも外にもあるイオンだが、カリウムイオンの動きにより神経回路の働きが左右される。細胞の外にあるカリウムイオンが増えると、神経細胞は活動が亢進するため、カリウムイオンの動きを調節することが、神経細胞や神経回路の活動の強さを調整するメカニズムの1つとなっている。

※4 グリア細胞:神経細胞とともに脳を構成する主な細胞。ヒトでは、神経細胞よりもグリア細胞の方が多く存在するという報告がある。グリア細胞は主に、「アストロサイト」「オリゴデンドロサイト」「ミクログリア」「上衣細胞」の4種類に分類される。神経細胞への栄養補給や情報伝達の補助、過剰な細胞の除去などを担い、加えて有害細胞から脳を守る役割も持ち合わせ、脳内環境の維持に必要不可欠な存在である。

※5 Dbx1:転写活性因子と呼ばれるタンパク質の1つで、発現する細胞とそれに由来する細胞の種類や性質を決定する。

※6 ChR2:Channelrhodopsin 2の略で、緑藻植物由来のタンパク質として青色の光に反応してナトリウムやカリウムなどのイオンを細胞内外で移動させる経路を作る。遺伝子改変によりChR2を発現する細胞は光を照射するとその活動が変化するため、脳機能を調べる光遺伝学のツールとして使われる。

※7 Kir:内向き整流性カリウムチャネルと呼ばれるタンパク質の総称で、細胞の表面で、カリウムイオンが細胞へ出入りするのを調整する役割を果たす。細胞の外にあるカリウムイオンが増えると、神経細胞は活動が亢進するため、Kirの働きが神経細胞や神経回路の活動の強さを調整するメカニズムの1つとなっている。

※8 無快楽症:うつ病の症状の1つで、喜びを感じなくなる症状を示す。音楽を聴いて楽しむ、絵を見て感動するなどの出来事に以前のような喜びを感じなくなる。

Home

Home