大学院医系科学研究科 口腔保健疫学 内藤真理子

Tel:082-257-5959 FAX:082-257-5795

E-mail:naitom@hiroshima-u.ac.jp

本研究成果のポイント

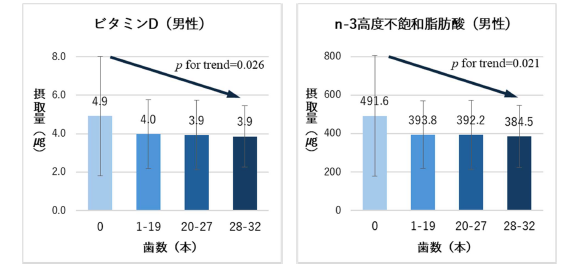

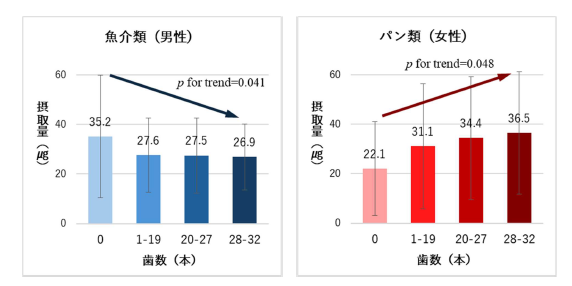

日本の健康な中高年者において、女性では歯の本数とパン類摂取の間に正の関連、男性では歯の本数とビタミンD や魚介類の摂取の間に負の関連があることが明らかになりました。

概要

広島大学大学院医系科学研究科の浅枝麻夢可研究員、内藤真理子教授、名古屋大学大学院医学系研究科の若井建志教授らによる研究グループは、日本多施設共同コホート研究(静岡地区および大幸研究)のデータを使用し、35-69 歳の健康な男女を対象に、歯の本数と栄養素・食品群別摂取量との関連を明らかにしました。

本研究結果は、「Journal of Oral Rehabilitation」に令和7 年5 月19 日付でオンライン掲載されました。

論文タイトル

Association of Number of Teeth Present With Nutrient Intake and Food Group Consumption

著者

Mayuka Asaeda1, Rumi Nishimura1, Shino Suma2, Mineko Tsukamoto3, Yuka Kadomatsu3, Yoko Kubo3, Rieko Okada3, Mako Nagayoshi3, Takashi Tamura3, Asahi Hishida3, Kenji Takeuchi3,4,5, Chiho Goto6, Nahomi Imaeda7, Kenji Wakai3, Nishiki Arimoto8, Tomoko Maehara9, Mariko Naito1*

1Department of Oral Epidemiology, Graduate School of Biomedical and Health Sciences, Hiroshima University, Hiroshima, Japan

2Department of Preventive Dentistry, Graduate School of Biomedical Sciences, Tokushima University, Tokushima, Japan

3Department of Preventive Medicine, Nagoya University Graduate School of Medicine, Nagoya, Aichi, Japan

4Department of International and Community Oral Health, Tohoku University Graduate School of Dentistry, Sendai, Miyagi, Japan

5Division of Statistics and Data Science, Liaison Center for Innovative Dentistry, Tohoku University Graduate School of Dentistry, Sendai, Miyagi, Japan

6Graduate School of Health Informatics, Nagoya Bunri University, Inazawa, Aichi, Japan

7Department of Nutrition, Faculty of Wellness, Shigakkan University, Obu, Aichi, Japan

8Department of Oral Health Sciences, Otemae College, Nishinomiya, Hyogo, Japan

9Department of Public Oral Health, Graduate School of Biomedical and Health Sciences, Hiroshima University, Hiroshima, Japan

*Corresponding author

掲載雑誌

Journal of Oral Rehabilitation (Wiley)(Q1)

DOI

https://doi.org/10.1111/joor.14011

背景

歯の喪失は咀嚼機能を低下させ、食べられる食品の種類が限られることで、栄養摂取に影響を及ぼします。これまでにも歯と食事に関する研究は多く行われてきましたが、歯科医療システムと食文化は時代とともに劇的に変化し、歯と栄養摂取の関係も変化しました。例えば、1990 年代までは、歯の健康状態が悪くなるとエネルギー摂取不足に陥りやすいと考えられていましたが、最近の研究では、歯の健康状態が悪くなると、むしろエネルギーや脂肪の多い食事の摂取が増え、肥満につながることが明らかになっています。

これまで先行研究の多くは高齢者を対象としており、働き盛りの中高年層を対象とした報告はほとんどありませんでした。さらに、糖尿病などの疾患を患っている方は、栄養療法を推奨されていることが多く、継続的に食事に気を配っている可能性が高いため、栄養との関連を評価する際に影響を受ける可能性があります。

そこで本研究では、がん・心疾患・脳卒中・糖尿病の病歴がない日本人中高年層を対象に、歯の本数と栄養素・食品群別摂取量との関連を調査しました。

研究成果の内容

●本研究のデータは日本多施設共同コホート研究(J-MICC study)の一部である静岡研究と大幸研究の2006 年1 月から2010 年5 月までに実施されたベースライン調査のデータを解析しました。

●食事の評価は、食物摂取頻度質問票(Food Frequency Questionnaire: FFQ)短縮版を使用し、過去1 年間に46 種類の食品・飲料を、どの程度の頻度で摂取したかについて回答してもらいました。回答結果から、総エネルギー摂取量および25種類の栄養素*摂取量と19 種類の食品群**別摂取量を算出して、解析には総エネル

ギー摂取量1,000kcal あたりの数値を使用しました。

*25 種類の栄養素…タンパク質、脂質、炭水化物、ナトリウム、カリウム、カルシウム、鉄、カロテン、レチノール、ビタミンD、E、B1、B2、C、葉酸、飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸、n-3 系多価不飽和脂肪酸、n-6 系多価不飽和脂肪酸、n-3 系高度不飽和脂肪酸、コレステロール、水溶性食物繊維、不溶性食物繊維、総食物繊維

**19 種類の食品群…米、パン類、麺類、いも類、菓子類、油脂類、豆類、魚介類、肉類、卵、牛乳・乳製品、緑黄色野菜、その他の野菜、果物、きのこ類、海藻類、アルコール飲料、コーヒー、緑茶

●解析対象者は8,912 人で、男性4,139 人、女性4,773 人、年齢はそれぞれ52.2±9.1 歳、51.2±9.8 歳で、いずれも50 代がピークでした。

●歯の本数を0 本、1~19 本、20~27 本、28~32 本の4 群に分類し、男女別に解析したところ、男女ともに、歯を20~27 本有している者の割合が最も高く、無歯顎の割合が最も低い結果となりました。

●対象者の背景(年齢、総エネルギー摂取量、地域、喫煙歴、BMI、身体活動量、就業状況、教育レベル)を調整後、歯の本数と栄養素・食品群別摂取量との関連を解析したところ、男性ではビタミンD、n-3 系高度不飽和脂肪酸、魚介類と負の相関関係が(p = 0.026, 0.021, 0.041)、女性ではパン類の摂取量と正の相関関係が認

められました(p = 0.048)。

今後の展開

本研究の結果、日本の健康な中高年者において、女性では歯の本数とパン類摂取の間に正の関連、男性では歯の本数とビタミンD や魚介類の摂取の間に負の関連があることが明らかになりました。今後は、歯の本数に加えて、入れ歯やインプラントなど補綴物に関する情報の収集が求められます。補綴物は咀嚼能力を補完・改善する可能性があり、とくに歯数が0~19 本の人では栄養摂取との関連に影響を及ぼすと考えられます。さらに、歯肉の炎症や出血、歯周ポケットなど、歯周疾患の評価を含めた詳細な口腔内診査を実施することで、より正確な因果関係の解明が期待されます。

Home

Home