- 空き家解体からはじまるサーキュラーデザインの実装- 佐木島における空き家の解体とアップサイクルを通じて新たな空間資源を生み出すモデルプロジェクト- (三年目申請:循環する建築の構築へ)

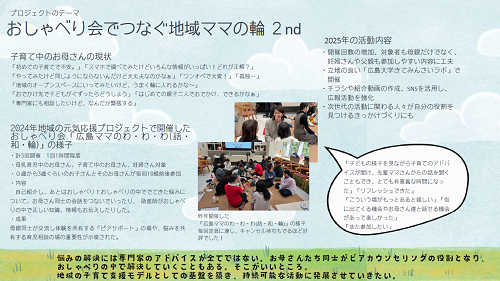

- おしゃべり会でつなぐ地域ママの輪 2nd

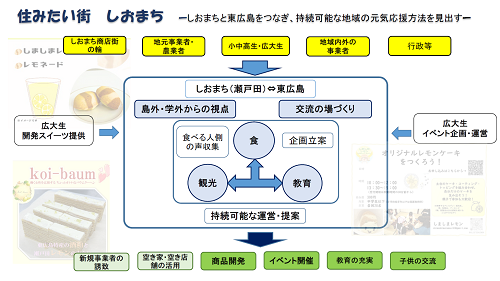

- 住みたい街 しおまち -しおまちと東広島をつなぎ、持続可能な地域の元気応援方法を見出す-

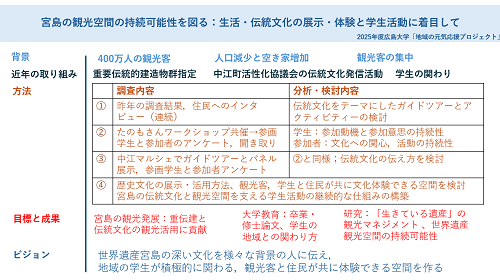

- 宮島の観光空間の持続可能性を図る:生活・伝統文化の展示・体験と学生活動に着目して

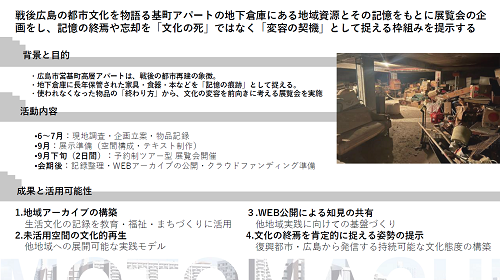

- 戦後広島の都市文化を物語る基町アパートの地下倉庫にある地域資源とその記憶をもとに展覧会の企画をし、記憶の終焉や忘却を「文化の死」ではなく「変容の契機」として捉える枠組みを提示する

- 大学・学校・地域が連携したミコシギクの保全と地域の活性化

- 地域資源に恵まれた倉橋島における音楽の力による新たな地域魅力づくり---- 地域イノベーションに挑戦 !! 音楽の力で地域がどう変えられるか ----

- ミツマタの紙すきじゃけえ

- 「音戸の瀬戸」周辺地区の街路デザインビジョン作成-歴史を感じる街なみづくりの実践-

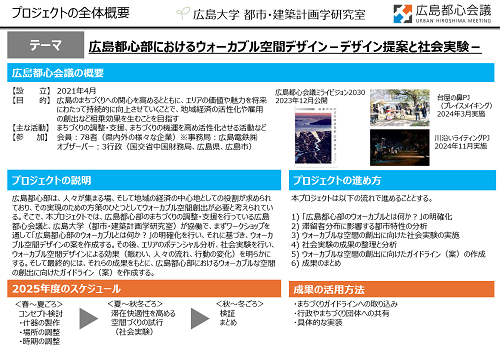

- 広島都心部におけるウォーカブル空間デザイン-デザイン提案と社会実験-

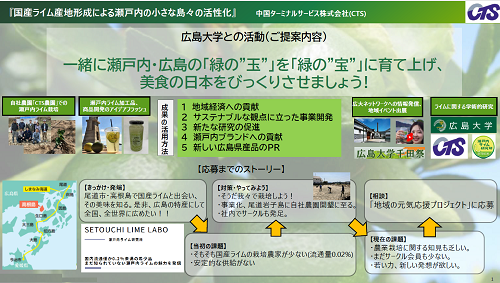

- 国産ライム産地形成による瀬戸内の小さな島々の活性化 ~ 一緒に、瀬戸内・広島の「緑の『玉』」を「緑の「『宝』」に育てあげ、美食の日本をびっくりさせましょう! ~

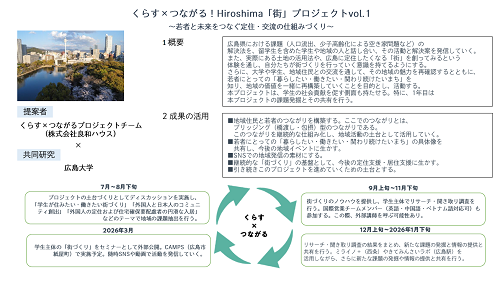

- くらす×つながる!Hiroshima「街」プロジェクトvol.1~若者と未来をつなぐ定住・交流の仕組みづくり~

空き家解体からはじまるサーキュラーデザインの実装

- 佐木島における空き家の解体とアップサイクルを通じて新たな空間資源を生み出すモデルプロジェクト- (三年目申請:循環する建築の構築へ)

- 一般社団法人The Red Dot School、先進理工系科学研究科 角倉 英明

本プロジェクトでは、佐木島に存在する「解体を待つ木造空き家」を出発点にしたサーキュラーデザインの構想と社会実装を行います。広島大学建築学プログラム(角倉・石垣研究室)と協力しながら、空き家を丁寧に解体することで材料を取り出し、島の未来に必要な空間資源を生み出すことを目指します。当事業の中で、これらの一連の流れを、ワークショップを開催しながらモデルプロジェクトとして実施します。本年度は、2件の家屋解体から得た古材を活用し、循環する建築の構築へ踏み出します。またこのプロセスに、参加学生のみならず、島民の方々、島の小学生、三原や尾道の人々にも参画いただき、島内外における関係性の構築を目指します。

おしゃべり会でつなぐ地域ママの輪 2nd

- 広島ママのわ・わ・わ(話・和・輪) 、大学院医系科学研究科 村上真理

本プロジェクトの目的は、昨今サポートがなく孤立しがちな子育て環境におかれ悩む母親をエンパワメントし、自助力を高め、笑顔で地域での子育てを楽しむ人々を増やすことを目的とする。

そこで、本プロジェクトでは昨年度の活動成果を活かし、地域子育て支援活動として「おしゃべり会でつなぐ地域ママの輪 2nd」を企画・時ss校する。メンバーは地域子育て支援の専門家である開業助産師と本学学生と教員が協働する。活動場所は、参加者のアクセスが良い広島駅前の広島大学きてみんさいラボとする。開催回数は、採択通知後6回程度を予定している。

本プロジェクトの成果として、地域で子育てする多くの母親をエンパワメントでき自助力を高め、笑顔で子育てを楽しめる地域の活性化が期待できる。また、本学の助産学生が参画することにより、地域子育て支援を担う専門職者の育成に寄与することを目指す。

住みたい街 しおまち -しおまちと東広島をつなぎ、持続可能な地域の元気応援方法を見出す-

- しおまち商店街の輪、人間社会科学研究科 冨永 美穂子

尾道市瀬戸田町は近年、ホテル、飲食店などが進出し外国人や若年層の入込客等が増加しているが、町全体は高齢化しており、若年層、国内外の観光客を志向したシステム作りが課題となっている。これまで、地域特産物である瀬戸田レモンを核に一昨年度、昨年度ともにせとだレモン祭のイベント企画や商品開発に取り組み、瀬戸田と学生との関係性を強化してきた。その結果、学生たちが開発したしましまレモンケーキや恋バウム(バウムクーヘン)の製造・販売方法や子どもたちを対象とした体験教室開催のためのノウハウを取得できてきた。本年度が本プロジェクトの最終年度となるため、来年度以降も持続可能であり続けるために学生たちのスムーズなバトンタッチを含め、瀬戸田と東広島で行う内容を吟味検討する。

宮島の観光空間の持続可能性を図る:生活・伝統文化の展示・体験と学生活動に着目して

- 宮島中江町活性化協議会、人間社会科学研究科 フンク・カロリン

宮島は年間400万人以上の観光客が訪れる、広島県かつ全国代表的な観光地である一方で、観光の空間・時期的不均、人口減少、伝統行事の維持困難など地域固有の課題を抱えている。去年のプロジェクトでは、重要伝統的建造物群という活用の余地がある資源と、多様な地域行事・伝統文化が依然として地域に根付いていることが確認された。また、学生の参画によって伝統文化の維持や新たなイベントの創出が見られるなど、地域との協働の可能性が示唆された。しかしながら、こうした活動を継続的に支える仕組みが依然として不十分であることが課題として浮かび上がった。そこで本継続プロジェクトは、宮島の地域資源を活かしつつ、学生活動をサポートする持続的な仕組みづくりの可能性について考察することを目的にしている。伝統文化の継承に関する様々な大学の学生活動について調査すると同時に、宮島の伝統文化を紹介するガイドツアーを実施することで、仕組みづくりの可能性と課題を抽出する。宮島における伝統文化の発信と継承、そして、観光行動の多様化と分散に資することが期待できる。

戦後広島の都市文化を物語る基町アパートの地下倉庫にある地域資源とその記憶をもとに展覧会の企画をし、記憶の終焉や忘却を「文化の死」ではなく「変容の契機」として捉える枠組みを提示する

- 6コア自治会、先進理工系科学研究科 角倉英明

川沿いの不法住宅と老朽化した復興木造住宅の建て替えのために建てられた市営基町高層アパートは、戦後広島の歩みを象徴する建築物として知られています。合計17の自治会で構成されており、私たち第6コア自治会は、高齢者が50%以上を占め、8つの国の住民が暮らす多世代かつ多国籍なコミュニティです。しかしながら、他高齢者の増加や国や世代ごとに情報の入手に格差などが原因で、お祭りやイベントの企画が困難となり、多くの行事が終了しています。そして、過去のイベントで使用された自治会の備品や、家庭で使用されなくなった家具、電化製品、食器、本などが活用されないまま地下倉庫に溜まっています。しかし、この地下倉庫を地域の歴史や生活を物語る郷土資料館と位置づけ、未活性な空間となっているこの地下倉庫とその中の膨大な戦後広島の都市文化を物語る資料を、どのように活用し、整理するか、地域全体でその取り組みを考えるためのワークショップを1年目は実施しました。2年目となる今年度は、昨年度から整理している地下資源を「記憶の痕跡」ととらえ、それを展示する展覧会の企画・開催やアーカイブスの構築などを通して、文化を前向きにとらえる持続可能な文化的態度を育む環境を整えていくことを目指します。

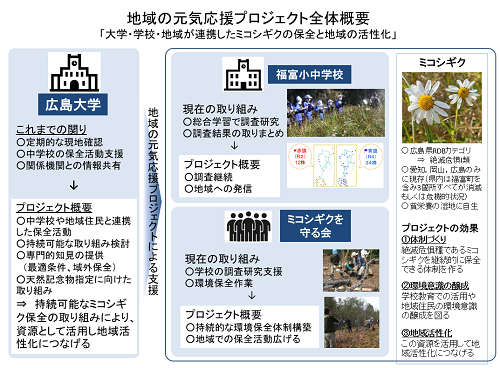

大学・学校・地域が連携したミコシギクの保全と地域の活性化

- 福富のミコシギクを守る会、総合博物館 清水 則雄

ミコシギクは、日当たりの良い湿地に生える多年草の絶滅危惧種です。全国的に希少で現存する府県としては、愛知、岡山、広島のみが挙げられます。広島県の数少ない生育地は消滅もしくは危機的状態であり、福富町の自生地は極めて重要な場所です。しかし近年、シカの食害などの影響により、ミコシギクの自生範囲が急速に縮小している状態にあります。

本プロジェクトでは、獣害により危機的な状況に陥っている本種の生育環境の回復と持続可能な保全活動の構築を目指して、専門機関である大学と自生地に隣接する福富小中学校、地域が連携・協働して、野外調査や環境整備活動、教育普及活動を実施し、その保全と活用(ツアー化や商品開発)から地域の活性化を目指すものです。

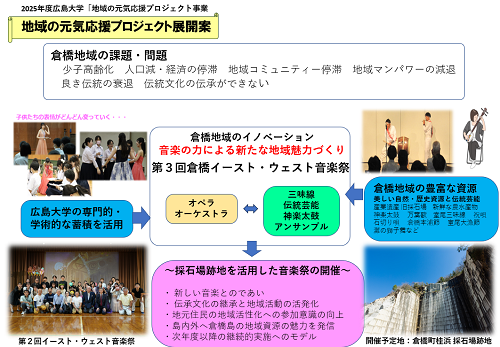

地域資源に恵まれた倉橋島における音楽の力による新たな地域魅力づくり

---- 地域イノベーションに挑戦 !! 音楽の力で地域がどう変えられるか ----

- 倉橋交流拠点構想推進協議会、人間社会科学研究科 大野内 愛

倉橋島にある産業遺跡の採石場跡地で広大学生と教員によるオペラや地域住民などによるオーケストラ公演や郷土芸能等を発表する音楽祭を開催する。一昨年度からの継続的活動に加え、今年度は地域の子どもと住民と広大関係者など多世代・地域内外の人達が連携し、協働的に音楽祭を実施する。

このことにより倉橋島の歴史と文化の魅力を新たな形で地域外へ発信することで地域振興につなげる。

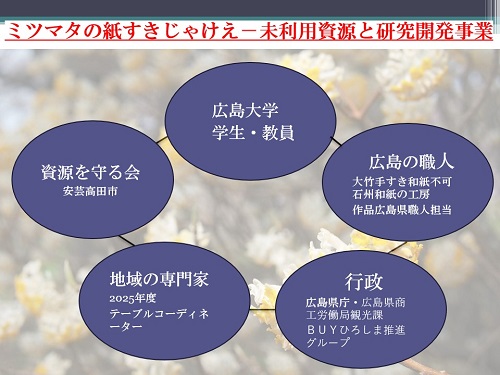

ミツマタの紙すきじゃけえ

- 資源を守る会、人間社会科学研究科 伊藤 奈保子

「広島県安芸高田市のミツマタの植林・和紙の復活+新しい工芸作品の制作→中山間地域の再生」をコンセプトにおく。地元の「資源を守る会」と広島大学伊藤研究室の学生が中心となり、広島の職人や地域の専門家が協力し、ミツマタの植林と和紙の復興、そして新しい工芸品の制作を目指す。

安芸高田市甲田町は、ミツマタが自生する環境適地であり、古くから和紙産業が展開された地域である。しかし令和の現在は、鑑賞の花として観光に位置づけられている。「資源を守る会」は2019年に発足しミツマタの植林を徐々に行い、またそれらを和紙として加工するまで関連機関と綿密に準備をすすめてきた。そこで以前のように和紙生産を復活させるために、今回このプロジェクトにより、和紙産地の工房を訪問して的確な情報を収集し、地域の専門家のもと現代に即した新しい工芸品制作を生み出したいと考えている。伊藤研究室では既に広島県伝統工芸品のうち三原だるま・宮島細工・宮島焼で製品化と販売を成功させていることから期待が持てる。

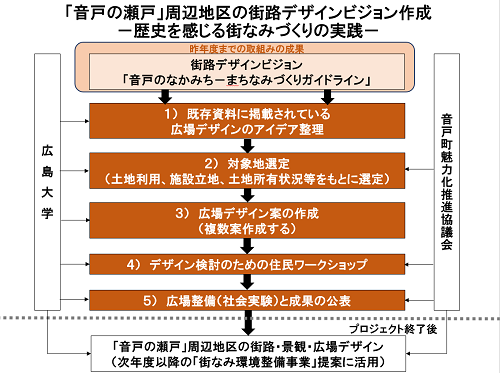

「音戸の瀬戸」周辺地区の街路デザインビジョン作成

-歴史を感じる街なみづくりの実践-

- 音戸町魅力化推進協議会、先進理工系科学研究科 田中 貴宏

「音戸の瀬戸」は、古くより、交通の要所であったため、歴史的な街なみが広がる。しかし、近年では人口減少・高齢化の影響で、空き家や空き地も増え、街の魅力が失われつつある。一方で、近年、このような歴史的街なみの再評価が進みつつあり、リノベーション建物を活用したカフェやゲストハウスなどが整備され、観光客や移住者もやや増加傾向にある。そのような中、提案者は「音戸の瀬戸」周辺地区を対象に、音戸の魅力発信の取り組みを行ってきた。また、広島大学都市・建築計画学研究室は、対象地内の渡船乗船場跡地の建築デザインを行ってきた。本プロジェクトでは、これらの成果を受け、昨年度までに街路デザインビジョンの作成を行った。本年度は、社会実験として、地域と学生の協働により、その一部である広場のデザインと整備を行うことを目的とする。

広島都心部におけるウォーカブル空間デザイン

-デザイン提案と社会実験-

- 広島都心会議、先進理工系科学研究科 田中 貴宏

広島都心部は、人々が集まる場、そして地域の経済の中心地としての役割が求められており、その実現のための方策のひとつとしてウォーカブル空間創出が必要と考えられている。そこで、本プロジェクトでは、広島都心部のまちづくりの調整・支援を行っている広島都心会議と、広島大学(都市・建築計画学研究室)が協働で、まずワークショップを通して「広島都心部のウォーカブルとは何か?」の明確化を行い、それに基づき、ウォーカブル空間デザインの案を作成する。その後、エリアのポテンシャル分析、社会実験を行い、ウォーカブル空間デザインによる効果(賑わい、人々の流れ、行動の変化)を明らかにする。そして最終的には、それらの成果をもとに、広島都心部におけるウォーカブルな空間の創出に向けたガイドライン(案)を作成する。

国産ライム産地形成による瀬戸内の小さな島々の活性化

~ 一緒に、瀬戸内・広島の「緑の『玉』」を「緑の「『宝』」に育てあげ、美食の日本をびっくりさせましょう! ~

- 中国ターミナルサービス株式会社「瀬戸内ライム研究所」、統合生命科学研究科 細野 賢治

当研究所が提案するプロジェクトは「瀬戸内産ライムを通じて地域活性化と新たな産業創出を目指す」取り組みです。広島大学との連携により、栽培、商品開発、研究と実践の両面からアプローチを行い、地域の特産品開発と地域経済貢献やブランド強化を図ることを目的としています。瀬戸内ライムを広島の新特産品として育成し、日本の美食界に衝撃を与えることが目標です。

くらす×つながる!Hiroshima「街」プロジェクトvol.1~若者と未来をつなぐ定住・交流の仕組みづくり~

- くらす×つながるプロジェクトチーム(株式会社良和ハウス)、人間社会科学研究科 櫻井 里穂

広島県における課題(人口流出、少子高齢化による空き家問題など)の解決法を、留学生を含めた学生や地域の人と話し合い、その活動と解決案を発信していく。

また、実際にある土地の活用法や、広島に定住したくなる「街」を創ってみるという体験を通し、自分たちが街づくりを行っていく意識を持てるようにする。さらに、大学や学生、地域住民との交流を通して、その地域の魅力を再確認するとともに、若者にとっての「暮らしたい・働きたい・関わり続けたいまち」を知り、地域の価値を一緒に再構築していくことを目的とし、活動する。

本プロジェクトは、学生の社会貢献を促す側面も持たせる。特に、1年目は本プロジェクトの課題発掘とその共有を行う。

Home

Home