平成23年5月11日

国立大学法人 広島大学

財団法人 高輝度光科学研究センター

コバルトは超高圧の下でも磁性を失わないことを発見

― 同じ強磁性体元素の鉄とは異なる結果で物質科学の重要な知見を提供 ―

広島大学(学長 浅原利正)は、高輝度光科学研究センター(以下「JASRI」、理事長 白川哲久)と共同で、コバルト(Co)が170万気圧の超高圧下においても「常磁性」と呼ばれる磁石に引きつけられる性質を持っていることを、大型放射光施設SPring-8※1の高輝度X線を用いて世界で初めて明らかにしました。

大気圧下においてコバルトは鉄と同様に「強磁性」と呼ばれる磁石につく金属に分類されますが、高い圧力下では結晶構造の変化を伴って磁石に引きつけられない「非磁性」の状態になると理論的に予測されていました。鉄の場合、14万気圧で結晶構造の変化に伴って「非磁性」になる性質が既に発見されていますが、コバルトは結晶構造の変化が鉄と比べて極めて高い圧力下であったために測定が難しく、これまでその変化を直接観察することはできませんでした。しかし、SPring-8で開発された高精度計測技術に加え、SPring-8の低エミッタンス光源※2と超精密加工ミラーで形成された超高輝度X線、及び新たに開発した超高圧発生装置が利用できるようになったことで観測が可能となりました。

研究グループは、SPring-8によるX線磁気円二色性の手法という、円偏光を利用した吸収分光法によって、170万気圧の高圧下に特有なコバルトの結晶構造を確認し、磁性の解析に成功しました。その結果、高圧下のコバルトは予測された「非磁性」ではなく、磁石に引きつけられる「常磁性」であることを突き止めました。今回の結果は従来の理論計算による予測を覆すと同時に、コバルトと鉄における磁性の違いも明らかにしました。この違いは結晶構造と磁性との相関について新たな問題提起となる物質科学の重要な知見といえます。

今回の研究成果は、広島大学 石松直樹 助教、圓山裕 教授、JASRI 河村直己 副主幹研究員、水牧仁一朗 副主幹研究員らのグループの共同研究によるもので、2011年5月9日に米国科学雑誌 「Physical Review B Rapid Communications」のオンライン版に掲載されました。

1.研究の背景

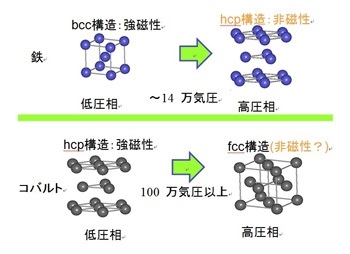

室温で磁石に強く引き付けられる「強磁性」という性質を持つ元素は、元素周期表において第4周期に位置する鉄、コバルト、ニッケルの3種類だけです。これらの元素に共通している点は、3d軌道※3と呼ばれる状態を占める電子が、電子の回転運動である「スピン」の向きを揃えることで強磁性を発現する、ということです。しかし、高い圧力をかけて原子間の距離を縮めると電子どうしの重なりが増してしまい、強磁性が不安定になる性質があります。したがって、物質が安定な強磁性となるためには、結晶構造や原子間の距離が重要な因子といえます。良く知られた例として、鉄が挙げられます。図1に示すように、鉄は大気圧下で体心立方構造(bcc)という結晶構造をとりますが、およそ 14万気圧の高圧下では六方最密充填構造(hcp)の高圧相へ結晶構造が変化(構造相転移)します。この時の高圧相の鉄は磁石につかない「非磁性」です。

本研究のコバルトは、大気圧下で鉄とは異なるhcpの結晶構造をとります。これまでの理論計算ではコバルトも鉄と同様の圧力変化が考えられ、面心立方構造(fcc)の結晶構造をもつ高圧相は非磁性だと予測されていました。このため、米国のYoo博士らのX線回折実験によって2000年にコバルトの高圧相が100万気圧を超える超高圧下で実際に発見されて以来、その磁性に注目が集まっていました。しかし、高圧相の出現が鉄と比べて極めて高い圧力下であったために測定が難しく、これまで磁性の直接観察には至っていませんでした。

2.研究内容

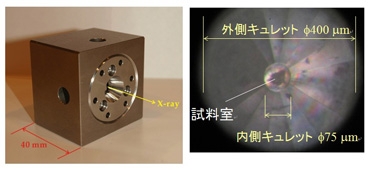

本研究では、SPring-8の磁性分光ビームラインBL39XUの高輝度円偏光X線とダイヤモンドアンビルセル(DAC)※4と呼ばれる高圧装置(図2)を用いて、コバルト高圧相の磁性の直接観察を室温で行いました。磁性の決定には、X線吸収に対する偏光依存性を利用した分光法の一つである、X線磁気円二色性(XMCD)※5という手法を用いました。100万気圧を超える超高圧下では、試料のサイズは20μm程度しかありません(図2)。小さな試料を精度良く測定するために、超精密加工法によるX線集光ミラーを新たに導入し、 X線を試料サイズよりも小さくなるように7μmまで集光しました。このX線集光ミラーで形成された高輝度円偏光X線と、SPring-8で開発された高精度計測技術「円偏光変調法※6」を用いることで、今回、世界で初めて170万気圧までのコバルト高圧相のXMCDの観測に成功しました。

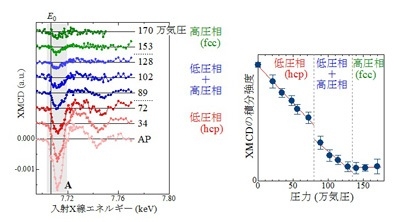

図3の左側の図はXMCDスペクトルの圧力変化を示しています。色分けされたスペクトルは、赤がhcp構造の低圧相、青が低圧相とfcc構造の高圧相との共存状態、緑が高圧相を意味します。構造相転移の3つの圧力領域はX線吸収曲線の圧力変化から決定され、140万気圧以上で高圧相へ完全に転移したことが分かりました。図3の右側はXMCDの強度を圧力に対してプロットしたものです。XMCDの出現はコバルトが磁化していることを示し、特に低圧の非常に大きなXMCD信号はコバルトが強磁性であることを意味しています。XMCDの強度は、加圧によって直線的に減少するだけでなく、構造相転移に伴う急激な減少も見られました。しかし、非磁性と予測された高圧相のXMCDは完全にゼロにはならず、140万気圧以上でも僅かな強度が観測され続けています。

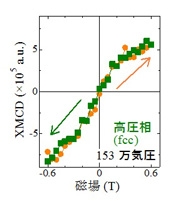

図4は、高圧相において磁石の強さ(磁場)を変えながらXMCD強度(積分強度)を測定した様子を表しています。XMCDの磁場変化を調べることによって、コバルトの磁石になりやすさ(帯磁率)※7が理解できます。図4に示すようにXMCD強度は磁場にほぼ比例しており、ゼロ磁場ではゼロになっています。この結果は、高圧相のコバルトは磁場によって小さな磁化が誘起される状態であることを示しています。XMCDの強度から定量的に見積もられた高圧相の帯磁率は、1.5(4)×10-3cm3/gに達しました。この帯磁率はパラジウムや白金などの典型的な非磁性金属元素より3桁も大きな値です。したがって、高圧相のコバルトは理論計算で予測された非磁性とは異なり、大きな帯磁率をもつ常磁性であることが示されました。

3.結果の意義と今後の展開

高圧相の鉄のXMCDは同一実験条件下でほぼゼロであることから、本研究の結果は高圧相における鉄とコバルトの帯磁率が大きく異なることを示しています。高圧相におけるコバルトと鉄の磁性の違いが初めて明らかとなったのです。この結果は、強磁性元素の結晶構造と磁性との相関について新たな問題提起となる、物質科学上の非常に重要な知見といえます。さらに、コバルトの磁性の安定性は、新しい磁性材料をデザインするための元素戦略上の基盤的知見として期待されます。今後、コバルト高圧相の磁性をより詳しく知るためには、絶対零度にできるだけ近い低温での超高圧下XMCDの測定や、コバルトの磁性に関する理論計算の再検証を行う必要があります。本研究成果は、低温と超高圧での多重極端条件下XMCD測定への挑戦と、高圧磁性に関する精密な理論計算の進展へ繋がるものと期待されます。

4.掲載論文

題名: Paramagnetism with anomalously large magnetic susceptibility in β(fcc)-cobalt probed by x-ray magnetic circular dichroism up to 170 GPa

日本語訳: 170GPaまでのX線磁気円二色性によって検出された極めて大きな帯磁率をもつβ(fcc)構造のコバルトの常磁性相

著者: Naoki Ishimatsu, Naomi Kawamura, Hiroshi Maruyama, Masaichiro Mizumaki, Takahiro Matsuoka, Hirokatsu Yumoto, Haruhiko Ohashi, and Motohiro Suzuki

ジャーナル名: PHYSICAL REVIEW B Rapid communications

オンライン掲載日: 2011年5月9日

5.参考資料

図1 鉄とコバルトの圧力誘起の構造相転移とその磁性。

図2 高圧装置(タイヤモンドアンビルセル:左)と170万気圧での高圧装置内部の試料回りの写真(右)。

キュレットはダイヤモンドの先端の大きさを表しています。

図3 XMCDのスペクトル(左)とその積分強度(右)の圧力変化。

6.用語解説

※1 大型放射光施設SPring-8

兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高の放射光を生み出す理化学研究所の施設で、その管理運営は高輝度光科学研究センターが行っています。SPring-8の名前はSuper Photon ring-8GeVに由来。放射光とは、電子を光とほぼ等しい速度まで加速し、電磁石によって進行方向を曲げた時に発生する、細く強力な電磁波のこと。SPring-8では、この放射光を用いて、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われています。

※2 低エミッタンス光源

SPring-8のアンジュレータという放射光源から出てくるX線は、その強度が強いというだけでなく、光源サイズが小さく遠くに広がりにくい特長を有しています。これがSPring-8の光が「高輝度光(= 密度の高い光)」と言われる所以です。光源から遠く離れた場所にミラーやレンズなどの集光用光学素子が設置され、また光源サイズが小さいほど、光は小さく集められます。したがって、SPring-8の低エミッタンス光源は、「超高輝度光」を作り出すのに適した光源といえます。

※3 3d軌道

原子は原子核とそれを取り囲む軌道を回る電子によって形づくられています。原子番号が増えるにつれて電子の数も増えていきますが、電子が入る軌道はその形によってs軌道、p軌道、d軌道、f軌道に分類され、規則に従ってそれぞれ占有されてゆきます。今回、着目したコバルトの電子は、鉄、ニッケルと同様に3d軌道と呼ばれる軌道を部分的に占有しています。このため、コバルト、鉄、ニッケルは3d遷移金属に分類されます。3d軌道の「3」は主量子数を意味します。この軌道の電子は局在的な性質があるために、磁性を発現しやすいことが特徴です。

※4 ダイヤモンドアンビルセル(DAC)

宝石用ダイヤモンドを用いた小型の高圧装置。ダイヤモンドは圧力を発生させる尖頭状の部品(アンビル)として用いられます。ガスケットと呼ばれる金属の板に小さな穴をあけ、その穴に試料と圧力媒体を入れて2つのダイヤモンドアンビルで挟み込むことで高圧を発生します。ダイヤモンドの先端のサイズを小さくすれば、100万気圧を超える圧力発生が可能ですが、その分、サイズの小さい試料が必要となるため、様々な測定が困難となってきます。

※5 X線磁気円二色性(XMCD)

X線吸収に対する偏光依存性を利用した分光法の一つ。X線が試料に入射する場合、試料中の電子の励起や散乱などに用いられ、その結果、その強度は減少します(X線吸収)。試料が磁性体で、入射する光が右円偏光または左円偏光を用いる場合、励起できる電子の数に差を生じ、X線吸収量に僅かな差が生じる現象が起こります。この現象をX線磁気円二色性(XMCD)といい、放射光による磁性研究に広く用いられています。XMCDの生じる原因は、元素の軌道磁気モーメントあるいはスピン磁気モーメントといった磁性に起因した電子の偏極が存在することに由来します。

※6 円偏光変調法

周期的な信号を与え、それと同期した信号を位相敏感な検出器(ロックイン検出器等)で取り出す方法を変調法といいます。この方法は、周波数fの信号に対してノイズ成分を1/fに落とすことができるため、fが大きいほどノイズに対する信号の比(S/N比)は向上し、小さな信号を検出するのに有効な手法です。円偏光変調法は、左右円偏光の切り替えをこの周期的な入力信号とした手法です。可視光領域では、古くから偏光板(位相板)が存在していたため、左右円偏光による吸収や反射量の差を変調法で検出することが行われていました。X線領域では、最近、円偏光を生成するための光学素子(X線移相子)が実用的になってきており、円偏光変調法を用いたX線磁気円二色性(XMCD)の測定が可能となりました。X線領域の円偏光変調法は、SPring-8で開発された先駆的な技術であり、現在では、X線吸収量を1とした比率10-4以下の微小な信号も精度よく検出できるようになっています。

※7 帯磁率

外部から磁場をかけると、一般の磁性体には磁気の偏り(磁気分極)を生じ、その量は一般に磁場の大きさに比例します。そのときの比例係数が帯磁率であり、磁気分極の起こりやすさを意味します。

問い合わせ先

(研究に関すること)

石松 直樹(イシマツ ナオキ)

広島大学 大学院理学研究科 物理科学専攻

住所: 広島県東広島市鏡山1-3-1

Tel: 082-424-7361 Fax: 082-424-0717

E-mail: naoki@sci.hiroshima.ac.jp

河村 直己(カワムラ ナオミ)

財団法人 高輝度光科学研究センター 利用研究促進部門 副主幹研究員

住所: 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1

Tel: 0791-58-2750 Fax: 0791-58-0830

E-mail: naochan@spring8.or.jp

(SPring-8 に関すること)

財団法人 高輝度光科学研究センター 広報室

Tel: 0791-58-2785 Fax: 0791-58-2786

E-mail: kouhou@spring8.or.jp

(@は半角@に置き換えた上、送信してください。)

Home

Home