大学院先進理工系科学研究科 ホフマン ホルガ

Tel:082-424-7652 FAX:082-424-7000

E-mail:hofmann*hiroshima-u.ac.jp

(注: *は半角@に置き換えてください)

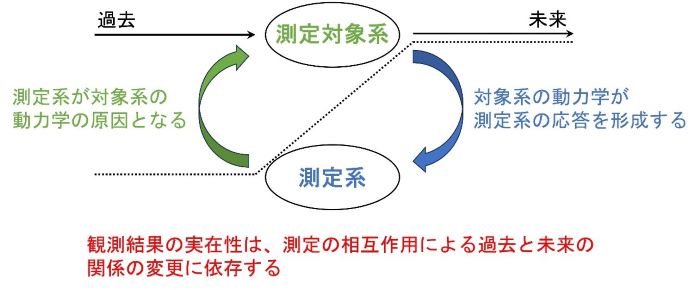

量子力学での測定過程は数学的な記述はあるものの、物理的な研究についてはほとんど行われていません。2022年のノーベル物理学賞の対象となったベルの不等式の破れは、局所性(*4)の下での物理的実在の否定を実験的に示しました。しかしその一方、測定前の非実在的な物理量が測定の結果、どのように具体的な値へと形成されるのか、未だによく分かっていません。そこで広島大学大学院先進理工系科学研究科のホフマン・ホルガ教授らの研究グループは、測定対象の量子系と測定系との相互作用がもたらす動力学に着目し、測定系に関する物理的な効果は、測定対象系についての反作用(*5)によるコヒーレント(*6)な動力学によって記述できることを示しました。その結果、測定相互作用が弱く反作用の不確定性が小さい場合には、物理量の値として弱値(*7)が形成される一方で、反作用の大きい通常の強い測定の場合には、物理量の値として固有値(*8)が形成されることが分かりました。したがって測定結果は動力学の要素を示したものであり、測定対象系の物理的実在の要素から説明できないことが分かりました。この結果は、広く一般的に受け入れられている「我々の世界は物質的な構成要素の単純な構造に帰着する」という考えを否定する証拠となるものです。今後、ミクロな世界の単純な見方による誤解を回避した量子力学の基本的な考え方の直感的な理解に発展することが期待できます。

本研究成果は2023年7月31日に学術誌「Physical Review Research」に掲載されました。

論文タイトル:

Dependence of measurement outcomes on the dynamics of quantum coherent interactions between the system and the meter

著者:

松下 智悟、ホフマン ホルガ

所属:

広島大学大学院先進理工系科学研究科

量子力学の解釈問題は、国際的にも大変多くの方に興味を引き付けていますが、その論点の一つは量子力学における物理的実在をどう考えるかにあります。標準的な解釈であるコペンハーゲン解釈(*9)では物理的実在を否定していますが、多世界解釈(*10)やパイロット波解釈(*11)などでは物理的実在の肯定を基にした解釈です。その状況下で、昨年のノーベル物理学賞の対象となったベルの不等式の破れは、局所性の成立の下での物理的実在を実験で否定しました。しかし一方で、古典物理学の成功や我々の経験から、測定とは測定対象系が持つ実在の値を得る物理過程であるとの考えが一般的です。さらに実際の量子系の測定であっても、その測定結果はなんらかの測定対象系の情報を得ていることに疑いようはありません。そのため実在性を示さない測定過程の物理的理解が不可欠との認識が広まっています。しかし量子力学での測定過程の数学的な記述は調べられているものの、物理的過程を調べる研究はほとんど行われていません。

測定対象系と測定系との間の相互作用は量子もつれ状態(*12)を生成させるために、それらの二つの系の動力学を同時に扱うことは一見困難に思えます。しかしながら条件付き相互作用の考え方を導入することによって、測定対象系の反作用の動力学が以前から知られているハミルトン・ヤコビの式(*13)に従うとともに、測定系の変化をもたらすことが分かりました。この結果を利用すると、反作用のコヒーレントな動力学に依存した測定系の動力学の記述が可能となります。

その結果、測定の相互作用が弱く反作用の不確定性が小さい場合には測定対象系の物理量は弱値と呼ばれる値を形成し、その値だけ測定系の変化をもたらすことが分かりました。この場合の物理量の測定結果は弱値になります。逆に一般に知られている強い測定の場合には、測定の相互作用が強く反作用の不確定性が大きくなる一方、不確定性がコヒーレントに寄与するため、その効果はフーリエ変換によって測定対象系を固有状態(*8)に変化させることが分かりました。そのとき測定対象系の物理量はまさに固有値を形成し、固有値の値だけ測定系を変化させることが分かりました。これらの結果から、測定結果は動力学の要素を示したものであり、測定対象系の物理的実在の要素から説明できないことが分かりました。

この結果は、広く一般的に受け入れられている「我々の世界は物質的な構成要素の単純な構造に帰着する」という考えを否定する証拠となるものです。この成果は、測定とは測定対象系が持っている実在の値を得るプロセスである、という従来の考えではなく、測定対象系と測定系との相互作用がもたらす動力学によって形成される値を得るプロセスである、との考えを突き詰めることによって得られました。

今回明らかとなった測定文脈による実在性の考え方によって、一見逆説的な量子効果を広く説明できると思われます。今後、ミクロな世界の単純な見方による誤解を回避した量子力学の基本的な考え方の直感的な理解に発展することが期待できます。

図:測定結果の実在性は、相互作用によって形成される。

*1 量子干渉効果:主な非古典的な効果で、重ね合わせでの測定結果とは異なる可能性を出現させる効果。

*2 測定文脈:測定方法、あるいは測定したい状態のことを指す。例えば、位置の測定と運動量の測定は、測定文脈が異なる。

*3 実在性:ここでは物理量の値が測定と関係なく定まることを意味する。つまり測定する・しないに関わらず、測定対象系が常に定まった物理量の値を持つことになる。

*4 局所性:ここでは離れた二つの物理系は、相互作用をしない限り一方の測定が他方の測定に影響しない性質のことを言う。

*5 反作用:測定系が測定対象系に与える影響のこと。

*6 量子コヒーレンス:量子干渉効果を生じさせる大きさのこと。コヒーレンスがゼロの場合は、量子干渉効果は生じないが、コヒーレンスが最大の場合は最大の量子干渉効果が生じる。

*7 弱値:1988年にアハロノフらが提唱した量子力学的な物理量の値のこと。弱値は数学的に定義されているため、弱値がどんな物理的意味を示すのか、明確になっていない。

*8 固有値/固有状態:物理量の量子化された(離散化された)値のこと。固有値と対応する状態が固有状態である。

*9 コペンハーゲン解釈:標準的な量子力学の解釈で、時間発展はシュレディンガー方程式に従い、検出確率はボルンの確率規則を用いた解釈のこと。名称はコペンハーゲンにあるボーア研究所に由来する。

*10 多世界解釈:エヴェレットが提唱した解釈で、シュレディンガー方程式から予測される重ね合わせ状態はすべて実現し、測定のたびに世界が分岐すると考える決定論に基づいた解釈のこと。

*11 パイロット波解釈:“パイロット波”と呼ばれる未知の波が粒子の運動に影響を与えると考え、古典物理学の枠内で量子干渉効果の説明を試みる解釈のこと。

*12 量子もつれ状態:二つの量子系がある物理量について相関を持つだけでなく、その相補的な物理量でも相関を持つとき、二つの量子系はもつれた状態にあると言う。

*13 ハミルトン・ヤコビの式:物理系の動力学を特徴づける古典的な関係式のこと。

大学院先進理工系科学研究科 ホフマン ホルガ

Tel:082-424-7652 FAX:082-424-7000

E-mail:hofmann*hiroshima-u.ac.jp

(注: *は半角@に置き換えてください)

掲載日 : 2023年08月09日

Copyright © 2003- 広島大学