Email: kokusai-group*office.hiroshima-u.ac.jp

(*は半角@に置き換えた上、送信してください)

2024年11月14日、広島大学で日米半導体連携パートナーシップ「UPWARDS for the Future」プロジェクトの一環として、日米11大学とマイクロン、東京エレクトロンの代表者約75人が一堂に会し、第3回UPWARDS日米合同会議が開催されました。本事業は、半導体分野での次世代人材育成と研究開発を強化することを目的とし、2023年5月のG7広島サミットでの覚書締結により始動しました。

日本5大学、米国6大学が協働するこの取組は、5年間にわたって半導体技術の発展と多様な人材の育成を目指します。本事業の主要な取組として、(1)カリキュラムデザイン、(2)半導体分野の女性支援、(3)体験学習(ラボ実習)、(4)非知財の研究開発、(5)学生・教員交流、(6)プログラムマネジメントの6つの柱から構成されています。

マイクロン広島工場ツアー

会議前日の11月13日には、参加者が東広島市にあるマイクロン広島工場を訪問し、最新の半導体製造技術の現場を見学しました。参加者は最先端の技術革新を目の当たりにし、研究開発および人材育成の重要性を改めて実感しました。

ウェルカムレセプション

同日夜には、広島市内でウェルカムレセプションが開催されました。美しい日本庭園に囲まれ、見頃を迎えた秋の紅葉が鮮やかに彩る中、趣ある会場でおよそ90人の参加者が集いました。参加者たちは、日本ならではの庭園美と季節の風情を堪能しつつ、温かい交流のひとときを過ごしました。

レセプション冒頭では、広島大学の越智光夫学長が開会の挨拶と乾杯の音頭を取り、参加者を温かく迎えました。越智学長は、「UPWARDS for the Future」プロジェクトが2023年のG7広島サミットを契機にスタートし、今回で2年目を迎えたことに触れ、日米間で半導体分野における協力がますます深化していることを強調しました。

また、ラーム・エマニュエル駐日米国大使からは特別にビデオメッセージが寄せられ、プロジェクトの進展に対する高い評価と今後への期待が語られました。その後、文部科学省の清浦 隆 審議官(研究開発局担当)、マイクロン ダイバーシティ・インクルージョン担当副社長のフラン・ディラード氏、東京エレクトロン 執行役員 経営戦略本部 ディビジョンオフィサーの堂 和寛氏、そして在大阪・神戸米国総領事のジェイソン・R・クーバス氏が順に挨拶し、プロジェクトの意義と将来の展望について述べられました。さらに、経済産業省 商務情報政策局 情報産業課長の金指 壽氏からのビデオメッセージも上映され、日米両国の政府関係者からの厚い支持が改めて示されました。最後に、広島大学の金子 慎治理事・副学長(グローバル化担当)が閉会の言葉を述べ、翌日の会議に向けた意気込みと共にレセプションが締めくくられました。

広島大学 越智 光夫学長

ラーム・エマニュエル駐日米国大使からのビデオメッセージ

文部科学省 清浦 隆 審議官(研究開発局担当)

マイクロン フラン・ディラード ダイバーシティ・インクルージョン担当副社長

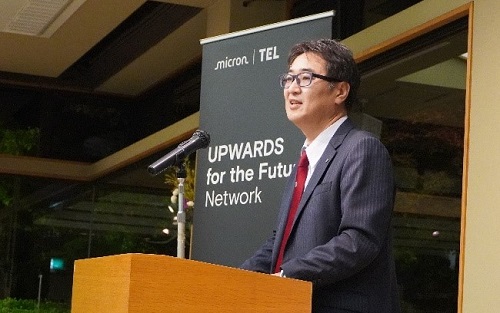

東京エレクトロン 堂 和寛 執行役員

在大阪・神戸米国総領事館 ジェイソン・R・クーバス総領事

広島大学 金子 慎治 理事・副学長(グローバル化担当)

日本庭園での歓談の様子

第3回UPWARDS日米合同会議の概要と成果

会議当日の11月14日には、日米の参加大学およびマイクロン、東京エレクトロンから約75人の代表者が集まり、これまでの成果を共有するとともに、今後の具体的な方向性について熱心な議論が行われました。会議では、主要な6つの柱に基づき、各取組の進展が評価され、次の会議までに達成すべき短期的なアクションプランおよび5年後を見据えた長期的なビジョンが策定されました。これらの議論を通じ、今後の目標に向けた協力体制が強化され、会議は成功裏に幕を閉じました。

モデレーター(広島大学 金子理事・副学長)

開会挨拶(マイクロン Janine Rush-Byers大学連携ディレクター)

ディスカッションの様子

広島大学は、半導体教育研究拠点として国内の国立大学で最も長い歴史を育んできました。2023年4月には産官学で半導体開発に取り組む「せとうち半導体コンソーシアム」の拠点を東広島キャンパスに開設するなど、半導体の研究開発を重要な戦略事業の柱と位置付けています。この革新的なパートナーシップを通じて、日米の半導体技術の多様化・高度化と専門人材の育成に一層貢献してまいります。

UPWARDSオフィシャルWebサイト

広島大学グローバル化戦略グループ

Home

Home