<研究に関すること>

広島大学大学院統合生命科学研究科 教授 坂本 敦

Tel:082-424-7449 FAX:082-424-7449

E-mail:ahkkao@hiroshima-u.ac.jp

本研究成果のポイント

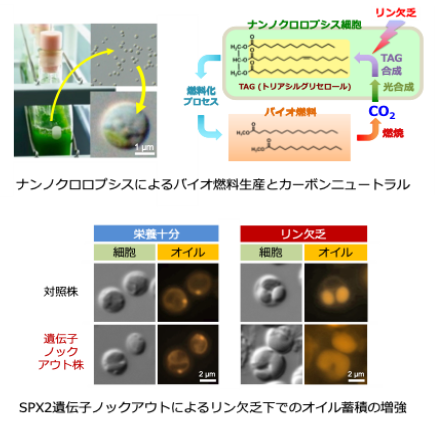

- バイオ燃料生産に最有力な微細藻類「ナンノクロロプシス」において、「ポリリン酸」が、オイル生産性を高める鍵物質として関与することを明らかにしました。

- ポリリン酸の減少が、リン欠乏時にオイルをより多く蓄える働きを高めることを発見しました。

- ポリリン酸のはたらきを人為的に制御することで、バイオ燃料の実用化に向けたナンノクロロプシスの高性能化が期待されます。

概要

広島大学大学院統合生命科学研究科の岡崎久美子 共同研究講座助教、坂本敦 教授、山本卓 教授らは、東京工業大学生命理工学院(現・東京科学大学生命理工学院)の太田啓之 教授(現在は、株式会社ファイトリピッド・テクノロジーズ 代表取締役CEO)、マツダ株式会社の高見明秀 氏らのグループと共同で、バイオ燃料をつくる「生産工場」として最も有望とされる微細藻類(*1)の一種「ナンノクロロプシス(*2)」において、オイル生産能の向上に「ポリリン酸(*3)」が関与していることを明らかにしました。

ナンノクロロプシスは、リン(*4)栄養の欠乏にさらされると、生命活動の再開に備えてエネルギー物質であるオイルを大量に蓄積します。本研究では、細胞内のリン貯蔵体であるポリリン酸を、遺伝子ノックアウト(*5)によって減少させると、リン欠乏に対する細胞の反応が強まり、オイルの蓄積量がさらに増加することを発見しました。

微細藻類が光合成によって作り出すオイルは、バイオ燃料に利用できるため、本成果はその生産効率を高める技術として、カーボンニュートラル(*6)の実現に貢献することが期待されます。

本研究成果は、英国 Oxford University Press 社の国際学術雑誌Journal of Experimental Botanyに2025年5月25日付けでオンライン公開されました。

論文情報

論文題目:Knockout of an SPX-related gene for polyphosphate synthetase accelerates phosphate starvation responses in the oleaginous microalga Nannochloropsis oceanica.

著 者:Kumiko Okazaki1、 Koichi Hori2、 Masako Iwai2、5、 Tomokazu Kurita1、 Shinsuke Shimizu2、 Seiji Nomura3、 Fumihiko Saito3、 Shinichiro Maeda3、 Akihide Takami3、 Takashi Yamamoto1、4、 Hiroyuki Ohta2、5、 Atsushi Sakamoto1、*(*責任著者)

掲 載 誌:Journal of Experimental Botany

DOI番号:10.1093/jxb/eraf171

著者所属:1広島大学大学院統合生命科学研究科

(研究当時) 2東京工業大学生命理工学院(現・東京科学大学生命理工学院)

3マツダ株式会社

4広島大学ゲノム編集イノベーションセンター

5株式会社ファイトリピッド・テクノロジーズ

背景

地球温暖化対策をはじめとしたSDGsの取組みの一環として、化石燃料に代わるカーボン・ニュートラルなバイオ燃料の開発が求められています。その有力な生産手段として注目されているのが、微細藻類です。微細藻類は、大気中のCO2を光合成によって吸収し、燃料として利用できるオイルを効率的に作り出すことができます。とりわけナンノクロロプシスは、大量培養が容易で、燃料に適したオイルの生産性に非常に優れているため最有望視されています。

しかし、このような藻類バイオ燃料の実用化において最大の課題は生産コストです。コストを下げるためにまず必要なのは、培養密度を可能な限り高めて大量の細胞を回収することです。ここで問題になるのが、微細藻類の細胞は常にオイルを蓄積しているわけではないということです。微細藻類は、栄養が不足し生育に不利な環境下では、細胞分裂を停止し、環境の改善に備えてエネルギー源であるオイルを蓄積します。これは生存戦略として合理的ですが、バイオ燃料の生産には不都合です。「オイルを多く作らせようとすると細胞が増えず、細胞を増やすとオイルがあまり作られない」というジレンマが生じるからです。

研究成果の内容

わたしたちはこの問題を克服するために、オイルの蓄積を誘導する栄養条件としてよく使われる「窒素欠乏」に代わり、細胞増殖や光合成への影響が比較的緩やかな「リン欠乏」を適用し、ナンノクロロプシスにおけるオイル生産性の向上と効率化を進めてきました。

本研究ではまず、リン欠乏への応答や適応に重要な役割を担うと考えられる「SPX」と呼ばれる遺伝子を探索し、ナンノクロロプシスは4種類のSPX遺伝子を持つことを明らかにしました。このうちの1つ、SPX2遺伝子をノックアウトし、その働きを止めると、リン欠乏下で主要なオイル種であるトリアシルグリセロール(*7)の蓄積量が、細胞や培養液当りで2倍以上に増強されることがわかりました。

さらに、SPX2遺伝子がつくるタンパク質は、細胞内でリンを貯蔵するポリリン酸を合成する酵素であることが分かりました。この遺伝子をノックアウトすると、リン欠乏下で細胞内の貯蔵リンが早期に消費され、その結果、オイルの生産など、リン欠乏時に細胞が環境の変化に対応して起こす反応(細胞応答)が促進されることがわかりました。実際に、SPX2遺伝子が働かなくなることで、オイルの生合成や蓄積に必要なオートファジー(*8)や脂質の細胞内輸送に関わる遺伝子群の発現が活性化されることも確認されました。

これらの結果は、リン欠乏下の細胞内にどれだけポリリン酸が存在するのかが、ナンノクロロプシスのオイル生産を誘導・活性化する仕組みに深く関わることを示しています。

本成果は、バイオ燃料生産に最も有望とされる藻類において、そのオイル生産性をさらに向上させるための有効な標的と手段を提示するものです。また、微細藻類が一次生産者(*9)として水圏生態系の根幹を担う存在であることを踏まえると、本研究はその生存戦略や環境適応機構の一端を明らかにした点で、基礎研究としても重要な意義を持ちます。

今後の展開

ナンノクロロプシスにおいて、オイル生産を高める別の代謝改変との組み合わせやゲノム編集の適用、また培養条件の至適化を図ることで、その生産性のさらなる高性能化を目指しています。すでに国内及び米国で本成果に係る特許を取得しており、藻類バイオ燃料の早期実現に向けた研究を引き続き推進しています。

研究支援

本研究は、科学技術振興機構(JST)の産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム(OPERA)および共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)の支援を受けて実施されました。

参考資料

用語解説

*1 微細藻類:肉眼では認識できない微小な光合成生物 (植物プランクトン) で、多くは水生の単細胞生物。

*2 ナンノクロロプシス:2〜3μm(1μmは1mmの千分の一)程度の大きさの海洋性微細藻類で、最大で乾燥重量の60%にもおよぶオイルを蓄積することができるなどの理由から、バイオ燃料生産の最有力藻として注目されている。

*3 ポリリン酸:無機リン酸が重合した高分子で生物に普遍的に見られ、ナンノクロロプシスではリン栄養の貯蔵などの役割があると考えられている。

*4 リン:窒素・カリウムと並ぶ植物の三大栄養素で、特にリンや窒素が欠乏すると植物の成長や農作物の生産に深刻な影響を与える。

*5 遺伝子ノックアウト:遺伝子の機能を完全に失わせること、またはその操作。

*6 カーボンニュートラル:主に化石燃料の燃焼によって生じるCO2の排出量を、その吸収によって実質ゼロに抑えるという考え方で、光合成はCO2の吸収に有力な手段。

*7 トリアシルグリセロール:グリセロールに3本の脂肪酸が結合した脂質の一種で、細胞や個体がエネルギーを蓄える上で最も重要な分子の一つ。比較的容易にバイオ燃料に変換できることから、再生可能エネルギー資源としても注目されている。

*8 オートファジー:自食作用とも呼ばれ、細胞が自身の成分を分解・再利用することで、栄養欠乏やストレス環境に適応する仕組み。

*9 一次生産者:主として光合成によって無機物から有機物(炭水化物など)を生産し、生態系において食物連鎖の出発点となる生物群。

Home

Home