本研究成果のポイント

- キューブサット(1)X線衛星「NinjaSat(ニンジャサット)」(2)を用いて、決まった時間間隔で規則正しくX線バースト(3)を起こすX線連星系(4)であるクロックバースター(5)GS 1826-238を観測。この天体のこれまでの最短バースト繰り返し時間(再帰時間)である約3時間よりも大幅に短い約1.6時間の再帰時間を発見することに成功。

- 今回得られた短い再帰時間は、従来の理論モデルでは説明できず、そのさらなる精緻化を促すものである。今後、X線バーストの点火条件の理解を一層前進させ、中性子星表面での核反応や宇宙における多様な元素合成の理解を深めることが期待される。

概要

広島大学大学院先進理工系科学研究科の武田朋志日本学術振興会特別研究員(理化学研究所(理研)開拓研究所玉川高エネルギー宇宙物理研究室客員研究員)、高橋弘充准教授、理研開拓研究所玉川高エネルギー宇宙物理研究室の玉川徹主任研究員、長瀧天体ビッグバン研究室の土肥明基礎科学特別研究員、京都大学大学院理学研究科物理学・宇宙学専攻の榎戸輝揚准教授、千葉大学ハドロン宇宙国際研究センターの岩切渉助教らの国際共同研究グループは、理研が主導するキューブサットX線衛星「NinjaSat(ニンジャサット)」を用いて、X線バーストを決まった時間間隔で起こすX線連星系(クロックバースター)を観測し、この天体の観測史上最も短い1.6時間のバースト繰り返し時間(再帰時間)を発見しました。今回観測したGS 1826-238はこれまでに7天体しか見つかっていないクロックバースターの中でも最初に発見された “元祖クロックバースター”であり、最短のバースト再帰時間は約3時間でした。バーストの再帰時間は、連星系を成す恒星から中性子星(6)に降り積もるガスの降着速度や組成、中性子星の質量・半径に依存することが、これまでの研究からわかっています。今回観測された短い再帰時間は、従来考えられてきた「中性子星表面全体への一様な降着」では説明できず、「一時的な局所的降着」もしくは「中性子星内部の高温化」といった、これまでほとんど考慮されてこなかった効果が働いている可能性を示唆しており、既存の理論モデルのさらなる精緻化を促すものです。

決まった時間間隔で爆発を起こすクロックバースターGS 1826-238の想像図

【掲載誌】The Astrophysical Journal Letters

【論文タイトル】Return of the Clocked Burster: Exceptionally Short Recurrence Time in GS 1826-238

【著者】Tomoshi Takedaa*, Toru Tamagawabcd, Teruaki Enotoef, Wataru Iwakirig, Akira Dohibh, Tatehiro Miharab, Hiromitsu Takahashia, Chin-Ping Huh, Amira Aoyamadb, Naoyuki Otadc, Satoko Iwatadc, Takuya Takahashidc, Kaede Yamasakidc, Takayuki Kitag, Soma Tsuchiyad, Yosuke Nakanod, Mayu Ichibakasej, Nobuya Nishimurakl

*責任著者

【著者所属】

a 広島大学大学院先進理工系科学研究科

b 特定国立研究開発法人 理化学研究所 開拓研究所(PRI)

c 特定国立研究開発法人 理化学研究所 仁科加速器科学研究センター

d 東京理科大学大学院理学研究科

e 京都大学大学院理学研究科

f 特定国立研究開発法人 理化学研究所 光量子工学研究センター (RAP)

g 千葉大学 ハドロン宇宙国際研究センター

h 特定国立研究開発法人 理化学研究所 数理創造研究センター(iTHEMS)

i 彰化師範大学

j 立教大学 理学部

k 工学院大学

l 東京大学 原子核科学研究センター

【DOI】10.3847/2041-8213/ae0e75

【論文公開日時】2025年10月24日(金)17時(日本時間)

背景

宇宙には、突発的に明るく輝く天体が数多く存在します。そうした突発天体の観測を通じて、宇宙で起こる高エネルギー現象や天体の進化を探る「時間軸天文学(Time Domain Astronomy)」が、近年ますます発展しています。2023年11月11日に打ち上げられたキューブサットX線衛星NinjaSatは注1)、観測スケジュールを迅速に調整できる機動力を活かし、突発天体の追跡観測を通じて時間軸天文学の発展に貢献してきました。NinjaSatは2024年2月23日から科学観測を開始し、発見されたばかりのクロックバースターSRGA J144459.2-604207注2)や、2024年11月9日発見された中性子星連星MAXI J1752-457の大規模な核融合爆発「スーパーバースト」注3)に関する観測論文がすでに公表されています。

NinjaSatがこれまでに観測してきたX線バーストは、中性子星と太陽よりも軽い恒星から成る連星系で起きる、銀河系内で最も頻度の高い核融合爆発現象です。恒星からのガスが中性子星の表面に降り積もるにつれて温度と圧力が上昇し、点火条件に達すると核融合反応を起こして、大量のX線を放射します。X線バーストの過程で、地球上には通常存在しない陽子過剰の不安定核(7)が大量に生成されることから、宇宙における元素合成場所のひとつとしても注目されています。中でも、規則正しくX線バーストを繰り返すクロックバースターは、観測結果と理論モデルを比較する上で最適であり、中性子星の物理を理解する鍵になると期待できます。これまでの研究から、バーストの再帰時間(点火条件に達するまでに要する時間)が主にガスの降着速度や組成、中性子星の質量・半径に依存することがわかってきました。

注1)2023年11月10日プレスリリース「キューブサットX線衛星NinjaSatの打ち上げについて」

https://www.riken.jp/pr/news/2023/20231110_1/

注2)2025年5月29日プレスリリース「キューブサットX線衛星NinjaSatによる宇宙観測の革新」

https://www.riken.jp/press/2025/20250529_2/

注3)2025年6月27日プレスリリース「中性子星表面の核融合「スーパーバースト」を観測」

https://www.riken.jp/press/2025/20250627_1/

研究成果の内容

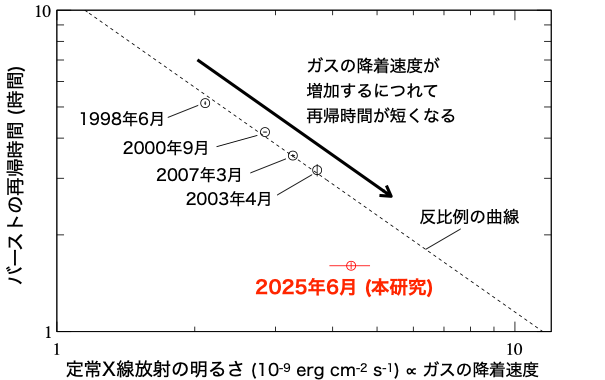

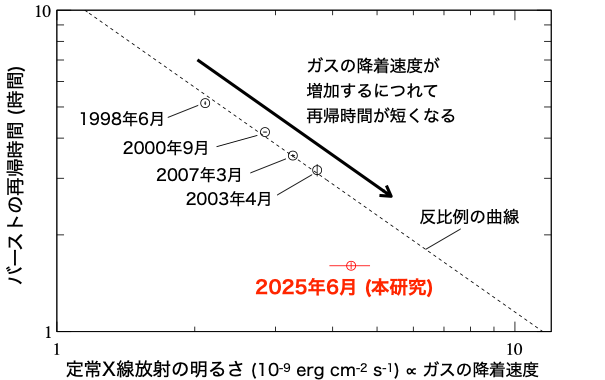

120天体ほど知られているX線バースターの中でも、クロックバースターはこれまでに7天体しか見つかっていません。その中でも、今回観測したGS 1826-238は、日本のX線衛星「ぎんが」が1998年に発見した最初のクロックバースターです。ぎんが衛星の発見以降、多くの衛星がこの“元祖クロックバースター”を観測し、図1に白丸で示すように、バーストの再帰時間と定常X線放射の関係が詳しく調べられてきました。定常X線放射の明るさは、連星系を構成する恒星から中性子星へ降り積もるガスの降着速度を反映しています。X線で明るいということは、恒星から中性子星へ流れ込むガスが増え、X線バーストの燃料がより早く蓄積されることを意味します。そのため、バーストの再帰時間は定常X線放射に概ね反比例すると理解されてきました。

一方で、ガスの降着速度があまりに速い場合、ガスは定常的に燃えるため、中性子星表面に蓄積しにくくなり、X線バーストは不規則に発生するようになります。GS 1826-238 は2015年以降、このような不規則バーストの状態にあり、世界中のX線バースト研究者が、規則的なバーストを再び起こすのを今か今かと待ち望んでいました。

今回、国際共同研究グループは、理研の全天X線監視装置MAXI(マキシ)(8)が観測・公開しているデータから、GS 1826-238が約10年ぶりに規則的なX線バーストを再開した兆候を世界に先駆けて捉え、2025年6月23日からNinjaSatによる高感度・高頻度の追跡観測を実施しました。その結果、図1 に赤丸で示すように、この天体の観測史上最も短い1.6時間のバースト再帰時間を発見することに成功しました。

さらに、今回の観測結果は、従来観測で見られた反比例関係(図中の点線)と比べて下方にずれており、ガスの降着速度から予想されるよりも短い再帰時間を示しています。このずれの原因としては、(1)従来考えられてきた中性子星表面全体への一様な降着ではなく、一時的に局所的な領域への降着が起きて単位面積あたりの降着速度が上昇して点火が早まった可能性、あるいは(2)長期的なガス降着によって中性子星内部の温度が上昇し、点火が早まった可能性が考えられます。いずれの場合も、これまでのX線バースト理論モデルでは十分に考慮されてこなかった新たな要因が働いていることを示唆しています。

図1: NinjaSat と他の衛星が観測した GS 1826−238の定常X線放射の明るさとバースト再帰時間の関係。黒丸で示した過去の観測では、X線で明るくなる(ガスの降着速度が速くなる)につれてバーストの再帰時間が短くなり、反比例の関係(点線)に概ね従う。一方で、今回の観測結果(赤丸)はこの関係から下方にずれていることがわかる。

今後の展開

今回の研究により、既存の理論モデルでは説明できないバーストの点火条件の存在が明らかになりました。得られた観測結果は、理論モデルのさらなる精緻化を促すものであり、今後、X線バーストの点火条件の理解が進むことで、中性子星そのものの理解も一層深まることが期待されます。また、本研究ではキューブサット衛星の機動力が成果創出の鍵となりました。これまでNinjaSatが示してきたように、キューブサット衛星を効果的に活用することで、今後も時間軸天文学の発展に貢献できると考えています。

用語解説

(1) キューブサット(CubeSat)

10cm×10cm×10cmを一つのユニット(1U)とした、超小型衛星の規格の一つ。ここ10年ほど、世界的に宇宙の商業利用が進んだことで、キューブサット規格の地球観測衛星や通信衛星などが、以前と比べ安価に大量に打ち上げられている。

(2) X線衛星NinjaSat(ニンジャサット)

日本初の超小型X線汎用衛星。6Uキューブサット。2023年11月11日に米国のヴァンデンバーグ宇宙基地にて、SpaceX社により高度530kmの太陽同期軌道上に打ち上げられた。大きさは10cm×20cm×30cm程度、重さは8kgである。主検出器として、非撮像型のガスX線検出器を2台搭載している。

(3) X線バースト

中性子星と太陽よりも軽い恒星から成る連星系((4)参照)で、恒星からのガスが中性子星の表面に降り積もり、臨界状態に達すると発生する核融合爆発のことである。中性子星の表面の外側には水素とヘリウムの層があり、より深い層には炭素が存在している。

(4) X線連星系

連星系は二つの星が互いの周りを回っている状態を表す。そのうちの一つがブラックホールや中性子星の場合、ブラックホール連星、中性子星連星のように表現される。

(5) クロックバースター

何らかの特定の条件を満たした場合、爆発の時間間隔が一定になるX 線バーストの一種。今回観測したGS 1826-238 を含めて、7天体のみが知られている。なぜ爆発の時間間隔が一定になるのかは、十分に解明されていない。

(6) 中性子星

太陽よりずっと質量が大きい恒星が超新星爆発を起こした後に残る、半径10km程度の超高密度天体。1cm³で10億トンにもおよぶ密度を持ち、物質としては、宇宙で最高密度の天体。中性子星は星が強い重力でつぶれようとするのを、中性子の持つ量子効果(中性子の縮退圧等)で支えている。

(7) 不安定核

寿命が有限で、時間が経つと崩壊して別の安定な原子核に変化する原子核のこと。安定して存在する原子核とは、陽子と中性子の比が異なるため、ベータ崩壊などを起こしてより安定な原子核へ変化する。

(8) 全天X線監視装置MAXI(マキシ)

国際宇宙ステーション搭載の全天X線監視装置。理研が宇宙航空研究開発機構(JAXA)と運用している。90分ごとに全天をスキャン観測することで、突発的に明るくなるX線天体の発見や、既存天体の光度変化の研究に貢献している。

その他

本研究は、JSPS科研費 (課題番号 JP25KJ0241)の助成を受けたものです。また、広島大学から論文掲載料の助成を受けています。

【お問い合わせ先】

<研究に関すること>

広島大学 大学院先進理工系科学研究科

日本学術振興会特別研究員(PD) 武田 朋志 (たけだ ともし)

E-mail:tomoshi-takeda*hiroshima-u.ac.jp

<広報に関すること>

広島大学 広報室

Tel:082-424-3749

E-mail:koho*office.hiroshima-u.ac.jp

理化学研究所 広報部 報道担当

Tel: 050-3495-0247

Email: ex-press*ml.riken.jp

京都大学広報室 国際広報班

Tel:075-753-5729

Email:comms*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

千葉大学 広報室

Tel: 043-290-2018

Email: koho-press*chiba-u.jp

(*は半角@に置き換えてください)

Home

Home