大学院人間社会科学研究科 人間総合科学プログラム

上廣応用倫理学講座

担当:兼内伸之介(特任学術研究員)

Tel:082-424-6594 FAX:082-424-6990

E-mail:shinnkan@hiroshima-u.ac.jp

本研究成果のポイント

- 回答者の73%が包括同意に慎重

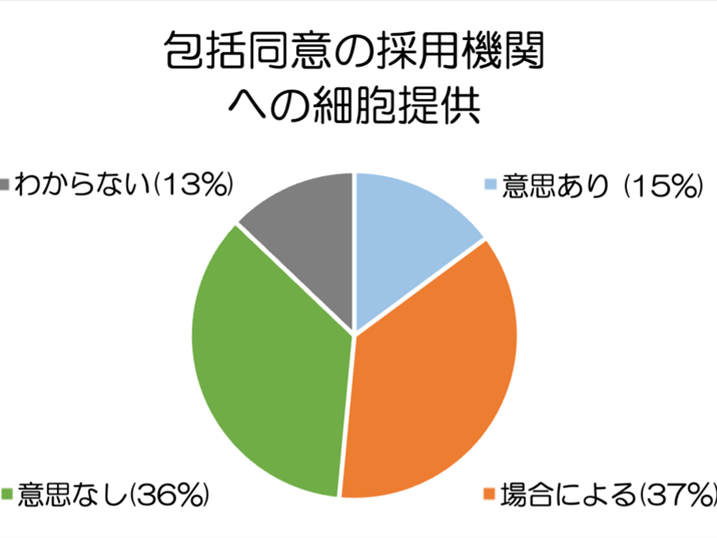

日本人の20代から60代の男女326人を対象にオンライン調査を実施した結果、脳オルガノイド(多能性幹細胞*1を培養して作製される立体的な脳組織)が作成される可能性がある場合、「包括同意」(提供細胞の幅広い研究利用への同意を取る方法)を採用する研究機関に対し、36%(121人)が「提供しない」、37%(116人)が「場合による」と回答。 - 十分な説明・用途の決定権・研究者の信頼性が重要

「提供しない」「場合による」の選択理由として、回答者の多くが、研究内容や研究目的への説明、研究用途の決定権、研究者や研究機関の信頼性を要求。現状の日本では研究プロジェクト毎に個別に研究内容を説明したうえでの同意取得が推奨される。 - 適切なサイエンスコミュニケーション*2の重要性を指摘

調査結果から、ヒト脳オルガノイド*3研究に関する平易で明瞭な説明に加え、基礎研究と医療応用との関連を示すサイエンスコミュニケーションが求められることを指摘。

概要

広島大学大学院人間社会科学研究科上廣応用倫理学講座の片岡雅知 寄附講座准教授、ならびに同研究科の澤井努 特定教授(寄附座教授兼務、シンガポール国立大学客員教授)は、東京科学大学工学院の小池真由助教とともに、ヒト脳オルガノイド研究への細胞提供に対する日本人の意識を調査するため、オンラインでアンケート調査を実施しました。日本人326件の回答のうち、提供細胞を幅広い医学・科学研究に利用することを可能にする包括同意に対して否定的・慎重な態度を示すものが73%を占めることが明らかになりました。

本研究成果は、2025年8月22日に学術誌「Frontiers in Genetics」でオンライン公開されました。

論文情報

- 題目:Japanese Attitudes Toward Cell Donation in Human Brain Organoid Research: Many Oppose Broad Consent

- 著者:Masanori Kataoka1, Mayu Koike2, Tsutomu Sawai1,3,4,*

1. 広島大学大学院人間社会科学研究科上廣応用倫理学講座

2. 東京科学大学工学院

3. 広島大学大学院人間社会科学研究科

4. Centre for Biomedical Ethics, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore, Singapore.

*: 責任著者 - 雑誌:Frontiers in Genetics

- URL: https://www.frontiersin.org/journals/genetics/articles/10.3389/fgene.2025.1606923

- DOI:10.3389/fgene.2025.1606923

背景

- ヒトの脳の発生過程の解明や、脳に関連する疾患の解明、創薬・治療法の開発を目的として、 ヒト脳オルガノイド研究が急速に進展しています。ヒト脳オルガノイドとはヒトの多能性幹細胞を培養して作製される3次元的な脳組織であり、その作製のためには細胞の提供が不可欠です。

- 細胞提供の場面では、日々の研究を円滑に進めるため、多くの研究機関が「包括同意」方式を採用しています。そのため、この方式で得られた細胞が、ヒト脳オルガノイドの作製に用いられる可能性があります。

- ヒト脳オルガノイド研究の領域は、ヒト脳オルガノイドを体外で作製するだけにとどまらず、動物への移植、機械への接続など多岐にわたります。こうした研究用途に対して、道徳的な抵抗をおぼえる人々が一定数いることがこれまでの研究から知られており、包括同意に基づいて提供された細胞からヒト脳オルガノイドを作製することは、細胞提供者の道徳感に反してしまう可能性が指摘されてきました。

- ヒト脳オルガノイド研究において、細胞提供者の望まないかたちで細胞が利用される可能性があるのであれば、より望ましい細胞提供の手法や同意取得のモデルを確立することが早急に取り組むべき課題です。このような背景から、本研究では日本人を対象とした社会調査を実施し、適切な同意のあり方を検討しました。

研究成果の内容

- 研究手法

・2022年12月8日に、日本人を対象に「脳オルガノイドに関する意識調査」というオンライン調査を実施し、20代から60代の男女326人(女性126人・男性200人)から有効回答を得ました。

・回答者には、ヒト脳オルガノイド研究の概要を説明した上で、ヒト脳オルガノイドについて事前に知っていたかどうかを尋ねました。

・自分の細胞をヒト脳オルガノイド研究に対して提供する意思があるか、また、どのような研究目的であれば提供する意思があるかを尋ねました。

・包括同意の概要を説明した上で、提供した細胞がヒト脳オルガノイドの作製に利用される可能性がある場合に、包括同意を採用する研究機関に細胞を提供する意思があるかを尋ねました。加えて、自由記述で回答の理由を記載する機会を設けました。

- 結果

・参加者の91%はヒト脳オルガノイドに関する事前知識なし。

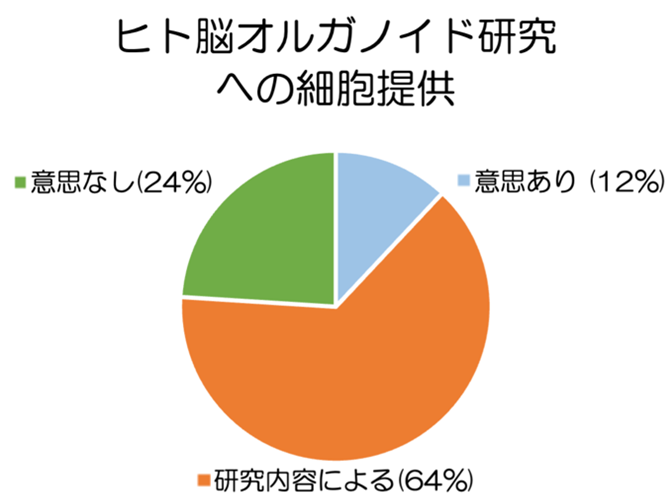

・ヒト脳オルガノイド研究への細胞提供意思を示した参加者は76%。

・医療応用が目的の場合は60-70%程度の参加者が提供意思を示すのに対し、基礎研究が目的の場合は42%まで低下。

・包括同意を採用する研究機関への細胞提供意思を示した参加者は52%。

| 「意思なし」の選択理由 | 割合(n=74)(複数選択可) | 「場合による」の選択理由 | 割合(n=64)(複数選択可) |

| 情報提供が必要 | 53% | 情報提供が必要 | 30% |

| 使用方法が不明で不安 | 34% | 信頼が必要 | 20% |

| 用途の決定権がない | 30% | 特定の目的のみ可 | 16% |

| 悪用への懸念 | 22% | 利益提供が必要 | 14% |

| 不信感 | 11% | 悪用への懸念 | 13% |

| 研究で生じるリスク | 6% | 研究で生じるリスク | 11% |

| その他 | 13% | その他 | 8% |

表1:包括同意採用機関に細胞提供の「意思なし」「場合による」を選択した理由(自由記述)

- 考察

・細胞がヒト脳オルガノイド研究に用いられると明確に説明されている場合、多くの参加者が細胞を提供する意思を表明しました。ただし、基礎研究に対しては医療目的の研究よりも提供意思を示した参加者が少ないという傾向が見られました。このようなギャップを埋めるためには、医療応用の基盤として基礎研究が不可欠であることを伝えるサイエンスコミュニケーションが推奨されます。

・ヒト脳オルガノイドが作製される可能性を踏まえると、包括同意を採用する研究機関への細胞提供については、「意思なし」・「場合による」と回答した参加者が73%を占めました。このように慎重な態度をとる人が多くいることを踏まえると、包括同意を取得した細胞からヒト脳オルガノイドを作製することが、細胞提供者の意思に反することになってしまう可能性があります。

・慎重な態度の理由として、研究内容に関する説明を求める声や、研究目的を限定したいという声が挙げられました。これらを尊重する方法として、プロジェクト毎に研究内容を個別に説明したうえで同意を取得するという方法が推奨されます。

・包括同意を維持する場合も、本調査の参加者の間でのヒト脳オルガノイドの認知度が10%程度であったことを踏まえると、ヒト脳オルガノイド研究に関する平易で明瞭な説明や、提供細胞がヒト脳オルガノイド作製に使用される可能性を事前に明示することが推奨されます。

今後の展開

- 今回の調査には、参加者の偏りや、対象群の設定など、いくつかの限界があります。責任あるヒト脳オルガノイド研究をさらに支援するため、質的な調査も含め、より多様な人々の意見を明らかにする調査が重要になります。

- 本調査は、研究者・研究機関への不信が細胞提供に対して慎重となる理由の一部であることを示しました。本研究のような社会調査の成果が、研究への理解や信頼の構築を支援するサイエンスコミュニケーション戦略に活用されることが期待されます。

- 細胞提供は個人の同意に基づいて実施されるため、個人の道徳観を尊重することが非常に重要です。そのため、国や地域、集団の文化や慣行に配慮した同意の仕組みを構築する必要があります。今回のような調査を多様な国・地域・集団で実施し、同意の仕組みに反映していくことが求められます。

謝辞

本調査にご協力いただいた参加者のみなさまに感謝いたします。

また、本研究は以下の支援により実施しました。

・本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事 基盤研究(B) 「現代社会におけるヒト発生研究の倫理基盤の構築」[24K00039] (代表者:澤井努)

・日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事 学術変革領域研究(B) 「ヒト培養技術を用いた「個人複製」の倫理学」[24H00813] (代表者:澤井努)

・日本医療研究開発機構(AMED) 脳とこころの研究推進プログラム(精神・神経疾患メカニズム解明プロジェクト) 「ヒト脳オルガノイド研究に伴う倫理的・法的・社会的課題に関する研究」[JP23wm0425021/JP24wm0425021] (代表者:澤井努)

・日本学術振興会 (JSPS)・文部科学省 科学研究費基金 若手研究(21K12908)

・科学技術振興機構(JST)社会技術研究開発センター(RISTEX) [JPMJRS22J4]

・公益財団法人上廣倫理財団 [UEHIRO2023-0122].

用語解説

*1:多能性幹細胞

自己増殖能(無限に増殖する能力)と多分化能(体を構成する全ての細胞に分化できる能力)を持つ 細胞。ES細胞(精子と卵子の受精後5〜7 日が経過した胚盤胞から内部細胞塊を取り出して人工 的に作られる)やiPS細胞(皮膚や血液の細胞に複数の遺伝子を導入して人工的に作られる)がある。

*2:ヒト脳オルガノイド

ヒトの多能性幹細胞を培養して作製される立体的な脳組織。

*3:「サイエンスコミュニケーション」

科学者や専門家が科学の知識を人々(非専門家)にわかりやすく伝えたり、科学技術をめぐる課題を人々に伝えたりすることで、専門家と非専門家による双方向の対話を生み出す活動のこと。

Home

Home