本研究成果のポイント

- イオウ酸化物の排出量は近年減少しているが、開国による日本の工業化(1850年)以前と比べて現代の大気がどの程度清浄化しているかは、未解明のまま残されていた。

- 本研究では、御神木の年輪に含まれるイオウ安定同位体比(δ34S)注1)を分析し、1500年代から現在にかけて500年にわたる大気中のイオウの起源の変化を探った。

- 年輪から計測されたイオウ同位体比は、工業化を境に大きく変化し、御神木は倒れる直前まで汚染された大気の値を記録していた。この結果は、現代の大気が工業化以前の清浄な水準にまだ戻っていないこと、あるいは土壌に蓄えられた過去の汚染イオウがいまも環境中に放出されていることを示している。

研究概要

名古屋大学大学院生命農学研究科の塩出 晏弓 博士後期課程学生、谷川 東子 准教授は、同大学院環境学研究科の中塚 武 教授、加藤 義和 研究員、平野 恭弘 教授、アジア大気汚染研究センターの佐瀨 裕之 部長、諸橋 将雪 主任研究員、広島大学の石田 卓也 准教授との共同研究により、中部日本の2本の御神木から500年分の年輪を読み解き、「産業革命前から開国を経て現代に至るまで」の大気汚染の移り変わりをたどりました。

化石燃料の消費に伴うイオウ酸化物の排出量は、2000年代以降、世界的に減少しています。しかし、現代の大気は、化石燃料の大量消費が始まる以前、すなわち産業革命前と比べ、どの程度まで清浄化しているのかは、これまで明らかにされていませんでした。本研究では、自然災害で倒木した中部日本の2本の御神木を対象に、年輪に含まれるイオウ安定同位体比を分析し、各年代のイオウの起源(化石燃料か自然由来か)を推定しました。イギリスの産業革命後であっても、日本の本格的な工業化以前までは、同位体比は高い値で安定していました。ところが、工業化の進行に伴って値はイオウ同位体比が低い石炭や石油の影響を受けて急激に低下し、その低い値は木が倒れる直前まで維持されていました。御神木は、「イオウ排出量が減少した今もなお清浄な大気には戻っていない」、あるいは「かつて放出された化石燃料由来のイオウが土壌に蓄えられ、いまも環境中をめぐっている」ことを伝えています。この成果は、今後の気候変動対策や大気保全の指標づくりに役立ちます。本研究成果は、2025年11月13日にSpringer Nature雑誌『Biogeochemistry』に掲載されました。

研究背景と内容

(1)研究の背景

化石燃料の消費などにより排出されるイオウ酸化物は、酸性雨の原因物質の一つとして知られ、生態系にさまざまな影響を及ぼしてきました。近年、その排出量は世界的に減少傾向にありますが、一方で気候変動対策として、成層圏に硫酸エアロゾルを注入して地球を冷却させる「気候工学(ソーラー・ジオエンジニアリング)」の研究も進展しています。こうした状況の中で、私たちがどのような大気の時代に生きているのかを知る手がかりとして、イオウ循環の長期的な歴史をさかのぼり、「産業革命以前の清浄な大気」と「今の大気」を比較することが重要だと考えました。

これまで南極やグリーンランドの氷床コアを用いた研究は、地球規模でのイオウ循環の長期変動を明らかにしてきました。氷床コアが遠い極地でしか得られないのに対し、樹木は私たちの身近に存在します。年輪は一年に一つずつ正確に刻まれるため、樹木の中にはその土地の空気や土の変化が細かく記録されています。つまり樹木は、その生育地域におけるイオウ循環の移り変わりを細かく教えてくれる「自然の記録帳」ということができます。

今回、ペンやインクに相当するのは、イオウの安定同位体比(δ34S)です。イオウはその発生源によって、δ34S値が異なります。たとえば、自然起源の海塩エアロゾルはおよそ +20.3‰、火山ガスは +5‰ と比較的高い値を示します。一方、日本で多く利用されてきた中東産の石油は −8~0‰ と非常に低い値を持っています。このため、木の年輪に含まれるδ34S値を調べることで、その時代の大気中イオウの主な発生源を推定することができます。

ただし、土壌がイオウを捉える力が強い場合には、大気の状態と年輪に記録される値との間に時間的な「ずれ」が生じます。「ずれ」の存在は、過去にもたらされた汚染由来のイオウを、樹木が土壌から吸収しているということ、すなわち、過去に人間活動により大量放出されたイオウが今なお環境を循環していることを意味します。

(2)調査方法

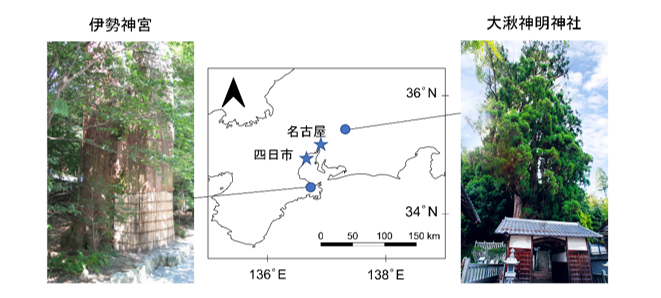

本研究では大雨や台風によって倒木した2本の御神木—大湫神明神社(岐阜県瑞浪市)の樹齢約670年の大杉と伊勢神宮(三重県伊勢市)の樹齢500年の神宮杉を試料として用いました(図1)。どちらも数百年にわたって地域の方々に大切に守り育てられてきた樹木です。これらの樹木の幹試料を5年ごとに分割し、イオウ同位体比を分析することで、樹木が長期的にどのように変動したかを明らかにしました。

(3)研究成果

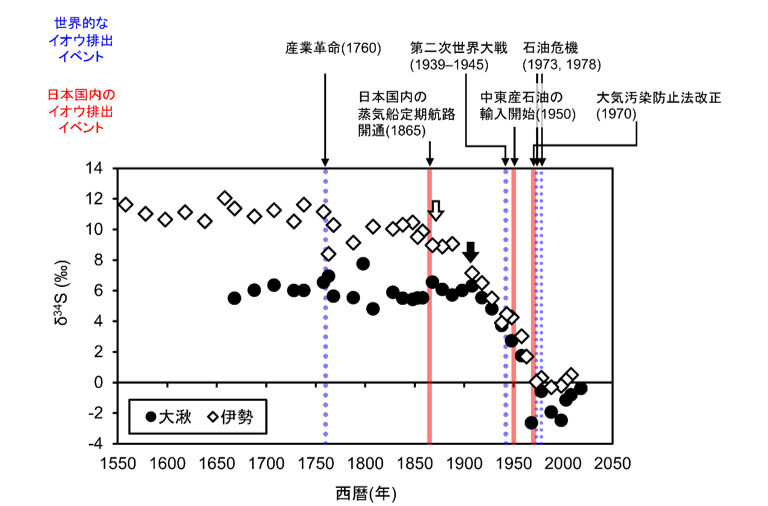

イオウ同位体比(δ34S)の長期的な変動は、図2の矢印で示した年に統計的に有意な転換点が認められました。本研究から見えてきたこと、そしてこれから明らかにしていくべき点を以下に整理しました。

図2. 樹木年輪のイオウ同位体比(δ34S)の経時変化

① 日本の工業化前の樹木に含まれるイオウ同位体比は高い値で安定していた。

化石燃料の大量消費が始まる前は、数百年にわたってδ34S値が安定していました(図2)。1760年のイギリス産業革命直後は、日本で大規模な火山噴火があったため値が動いていますが、その後再び1760年以前の値に戻り安定しました。このため、日本においてはイギリスの産業革命による大気汚染の影響は限定的であったと考えられます。大湫は伊勢よりも内陸に位置しており、高いδ34S値を持つ海塩の影響を受けにくいため、2地点の間には一貫して4.5‰程度の差異が見られました。これまで樹木の年輪を用いたイオウ同位体比の研究では1830年が最も古い年代であり、大規模なイオウの排出が始まった1760年の産業革命前も含む年輪のイオウ同位体比を明らかにした初めての研究となりました。

② 樹木年輪のイオウ同位体比が大きく変化するのは、日本国内で化石燃料が消費されるようになってから。

やがて日本でも工業化が進み、化石燃料の大量消費が始まると、年輪のδ34S値は急激に低下しました。特に、蒸気船や鉄道のような近代的な運輸手段の整備が大きな影響を与えていると考えられます。

③ 人為起源イオウの影響は、排出量減少後も年輪中に検出される。

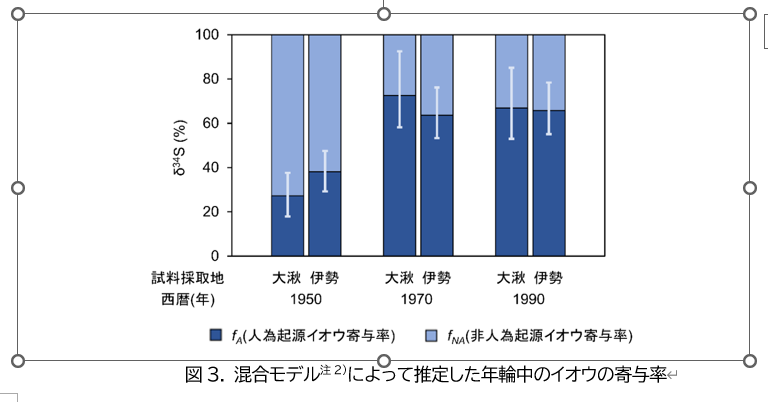

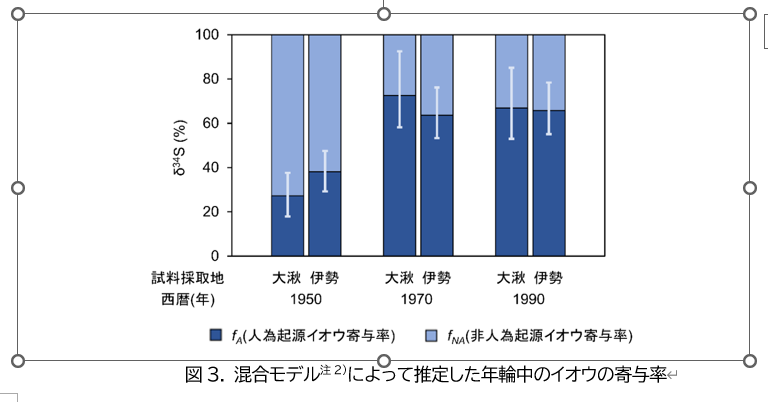

1970年に大気汚染防止法が改正されると、脱硫装置の普及などによりイオウ排出量が減少し、人為起源イオウの寄与割合が低下しました。その結果、年輪のδ34S値は上昇傾向を示しました。しかし、δ34S値は工業化前と比較するとはるかに低く、降水や工業化前の年輪から推定した人為起源のイオウの寄与率については1970年以降も高い水準にとどまっていることが示されました(図3)。

④ 土壌がイオウを捉えることによる時間の「ずれ」はあったのか?

大気から降ってきたイオウや、植物が落葉などを通じて地表に戻したイオウは、いったん土の中に蓄えられます。大湫と伊勢の土壌は、イオウを強くつかまえるタイプではないと考えられますが、土壌が「時間のずれ」を生じさせて、昔の大気の情報をあとから木に伝えていたのかどうかは、まだはっきりしていません。工業化前の年輪のδ34S値と現代の年輪のそれとの大きなギャップは、現代の大気は奇麗になってきたとはいえ、その清浄さは工業化以前の大気の状態にははるかに及ばないこと、あるいは、過去の大気汚染によって土壌に蓄えられたイオウが、時間をかけて再び樹木に取り込まれている可能性を示しています。もし後者であれば、かつて降り注いだイオウは、今もなお森の中で静かに循環を続けているということになります。

成果の意義

本研究は、産業革命以前から現代にかけての、大気中イオウの歴史的な変化の軌跡を、2本の御神木の年輪に刻まれたイオウ安定同位体比(δ34S値)から読み解きました。

その結果、化石燃料の使用が本格化する以前の年輪には、清浄な大気を反映した高いδ34S値が記録されており、現在の年輪が示す非常に低い値は、今の大気はそのレベルまで回復していない、あるいは過去のイオウ大量放出の影響が環境には色濃く残っている状況が映し出されました。

これらの成果は、イオウ排出量が減少した現代においても、過去に排出されたイオウが大気や土壌に残り、その影響を正しく理解することの重要性を示しています。そして樹木は、大気汚染のような環境の変化を、500年もの歳月にわたって記録し続けてきた、長いページをもつ「自然の記録帳」であることが明らかになりました。

謝辞

御神木の学術利用を許可してくださいました大湫神明神社および伊勢神宮の関係者のみなさまに深く御礼申し上げます。本研究は、科学研究費補助金研究・基盤研究(B)『森林生態系内に蓄積した大気汚染レガシーの極端気象による可動化(22H02401)』、日本技術振興機構『次世代研究者挑戦的研究プログラム(JPMJSP2125)』、文部科学省『女性研究者研究活動支援プログラム』の助成を受けて実施しました。

用語説明

注1)イオウ安定同位体比(δ34S):

イオウ(S)には、質量の異なるいくつかの種類(同位体)があり、主に軽い³²Sと重い34Sが存在する。イオウ安定同位体比(δ³⁴S)は、標準物質と比較して34Sと³²Sの比がどの程度異なるかを示す指標で、イオウの起源や循環の違いを読み解く手がかりとなる。

注2)混合モデル:

同じイオウでも、火山から放出されたもの、海から飛んできたもの、化石燃料の燃焼で発生したものでは、δ34S値が異なる。それぞれの発生源がもつこの特徴的な値は、まるで“イオウの指紋”のようなものである。「混合モデル」とは、この同位体の“指紋”を手がかりに、複数の発生源がどの程度の割合で混ざっているかを推定する手法。たとえば、年輪や土壌、水などの環境試料に含まれるイオウのδ34S値を測定し、海塩・火山・化石燃料などの典型的な値と比較することで、その試料中のイオウがどの発生源にどの程度の割合で由来するかを数値的に推定することができる。

論文情報

雑誌名:Biogeochemistry

論文タイトル:Air pollution recovery still falls short of pre-industrial conditions – Sulfur stable isotope analysis of tree rings from two giant trees

著者:Ayumi Shiode1, Takeshi Nakatsuka2, Yoshikazu Kato2, Hiroyuki Sase3, Masayuki Morohashi3, Takuya Ishida4, Yasuhiro Hirano2, Toko Tanikawa1 (塩出晏弓1, 中塚武2, 加藤義和2, 佐瀨裕之3, 諸橋将雪3, 石田卓也4, 平野恭弘2, 谷川東子1)

1, 名古屋大学大学院生命農学研究科; 2, 名古屋大学大学院環境学研究科; 3, アジア大気汚染研究センター; 4, 広島大学大学院先進理工系科学研究科

DOI: 10.1007/S10533-025-01277-W

URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10533-025-01277-w

【問い合わせ先】

【研究者連絡先】

名古屋大学大学院生命農学研究科

准教授 谷川 東子(たにかわ とうこ)

TEL:052-789-4154

E-mail: toko105*agr.nagoya-u.ac.jp

広島大学大学院先進理工系科学研究科

准教授 石田 卓也(いしだ たくや)

TEL:082-424-6544

E-mail:tkishida*hiroshima-u.ac.jp

アジア大気汚染研究センター生態影響研究部

部長 佐瀨 裕之(させ ひろゆき)

TEL: 025-263-0560

E-mail:sase*acap.asia

【報道連絡先】

名古屋大学総務部広報課

TEL:052-558-9735 FAX:052-788-6272

E-mail:nu_research*t.mail.nagoya-u.ac.jp

広島大学広報室

TEL:082-424-3749 FAX:082-424-6040

E-mail:koho*office.hiroshima-u.ac.jp

アジア大気汚染研究センター(代表)

TEL:025-263-0550 FAX:025-263-0566

E-mail:eanet*acap.asia

(*は半角@に置き換えてください)

Home

Home