大学院人間社会科学研究科 人間総合科学プログラム

上廣応用倫理学講座

担当:兼内 伸之介(特任学術研究員)

Tel:082-424-6594 FAX:082-424-6990

E-mail:shinnkan@hiroshima-u.ac.jp

本研究成果のポイント

1. 患者の疾病体験を聞くことで、遺伝性疾患の重篤さに対する認識がどう変化するかを分析

- 遺伝性がん患者の体験を聞く前と、聞いた後の2段階でイベント参加者にアンケートを実施し、遺伝性疾患に対する「重篤さ」に対する評価がどのように変化するかを調べました。

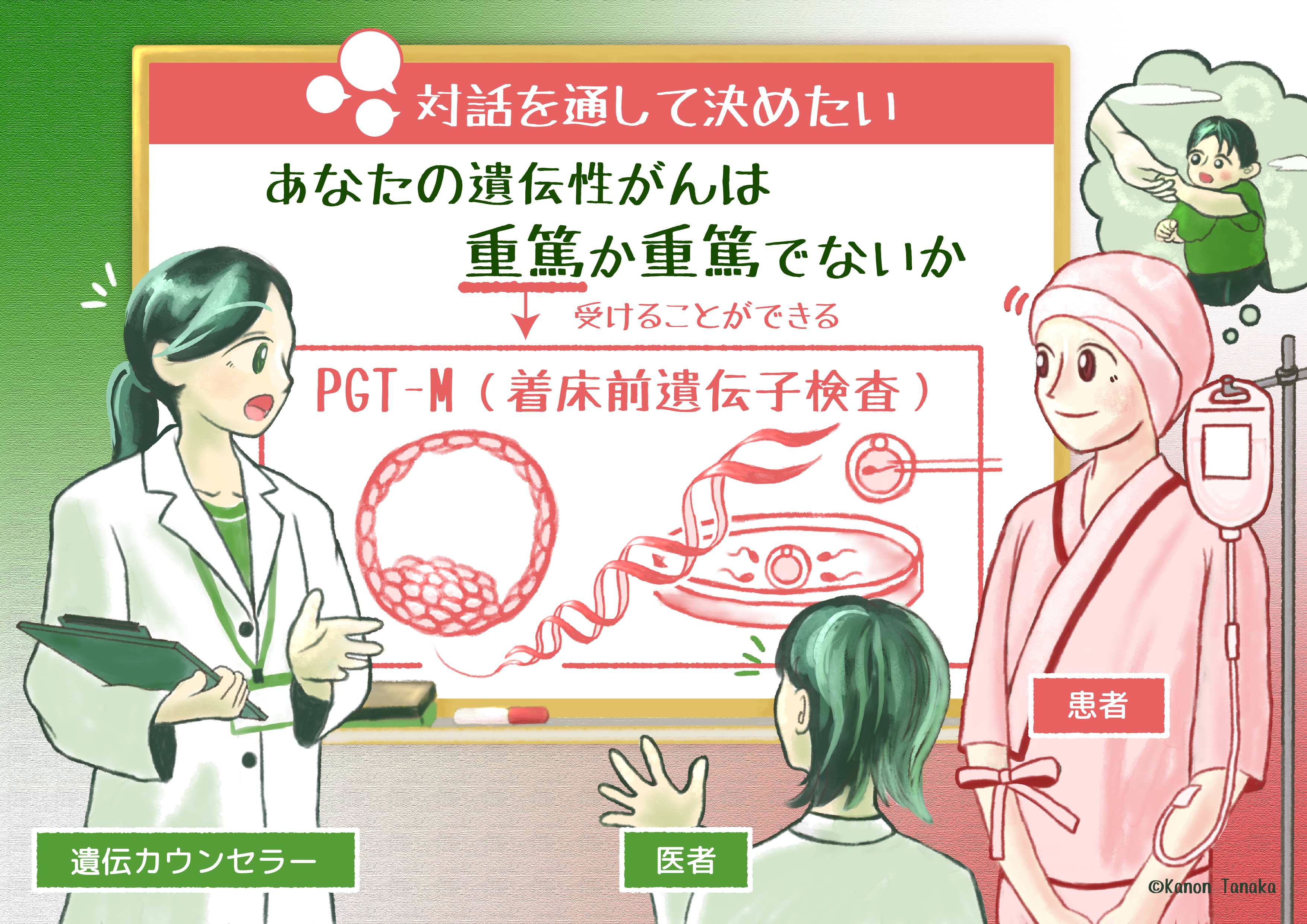

- 受精卵に特定の遺伝性疾患がないかを調べる「着床前遺伝子検査(PGT-M) *1」について、当事者の体験を聞くことによって、遺伝性疾患を未然に防ぐことが将来的な医療費や福祉支援など社会的コストを抑える「社会負担の軽減に必要な技術」だという評価が大きく減少しました。一方で、子どもを持つかどうかを自分で選ぶための手段(生殖の自律)を支える技術として評価は上昇しました。

2. PGT-Mの情報開示手順と、患者の体験を活かす評価に課題

- アンケート回答者の66%が、自分が遺伝性腫瘍の当事者の場合はPGT-Mを実施したいと答えたことを受け、筆者たちは、検査を行うかどうかの医学的な基準は明確な一方で、当事者(患者とその家族)の疾病体験を評価する基準が不透明であるという懸念を表明しました。

- 遺伝性腫瘍の診断時に、当事者にはPGT-Mについて知らされていないことと、医師と話し合うための手順が定まっていないことが、PGT-Mを希望する患者が公平に検査を受けられるようにすることの大きな障壁だと指摘しました。

概要

広島大学大学院人間社会科学研究科の澤井努 特定教授(上廣応用倫理学講座 寄付講座教授兼務、京都大学 高等研究院ヒト生物学高等研究拠点 連携研究者、シンガポール国立大学客員教授)は、シンガポール国立大学の高橋しづこ リサーチ・フェロー、広島大学共創科学基盤センター飯塚理恵 特任助教とともに、遺伝性疾患の病状の「重篤さ」を評価するにあたって、当事者の体験が与える影響を検討しました。

本研究成果は、2025年3月15日に学術誌「European Journal of Human Genetics」でオンライン公開されました。

論文情報

- 題目:Reevaluating Seriousness in Genetic Conditions: Balancing Clinical Criteria and Lived Experiences

- 著者:Shizuko Takahashi1,2,3*, Rie Iizuka4, Tsutomu Sawai1,5,6

1. Centre for Biomedical Ethics, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of

Singapore, Singapore

2. 東京大学大学院医学系研究科医療倫理学

3. Bioethics and Humanities Department, University of Washington School of Medicine, USA

4. 広島大学共創科学基盤センター

5. 広島大学大学院人間社会科学研究科

6. 京都大学高等研究院ヒト生物学高等研究拠点(WPI-ASHBi)

7. 広島大学大学院人間社会科学研究科上廣応用倫理学講座

*: 責任著者

- 雑誌:European Journal of Human Genetics

- URL: https://www.nature.com/articles/s41431-025-01829-6

- DOI:https://doi.org/10.1038/s41431-025-01829-6

背景

- 日本では、長年厳格な医学的基準によって病状の「重篤さ」が判断され、PGT-Mは限られた疾患にのみ承認されてきました。一方で近年、当事者の6年間にわたる異議申し立てによって、後に「重篤」だと評価された網膜芽細胞腫*2のような例も存在しています。

- 網膜芽細胞腫の例が示しているのは、病状の「重篤さ」が医学的な基準によってのみではなく、当事者の価値観や家庭の状況などを考慮して判断される必要があるという事実です。

- 公平な医療システムを構築するためには、明確で一貫した「重篤さ」の評価基準を確立する必要があります。そのためには、病状の「重篤さ」を判断するための医学的な基準と、患者の病状を評価するためのプロセスを区別し、それぞれがどのように影響し合うかを理解することが求められます。この区別により、医療判断が公平で透明なものとなり、患者の状況に応じた適切な対応が可能になります。

- 本稿では、エリカ・クライダーマン(Erika Kleiderman)らが提唱した、この「医学的視点」と「病状を判断する際の視点」という2つの視点を活用してアンケートを実施し、当事者の疾病体験が「重篤さ」の評価に与える影響を分析しました。

研究成果の内容

<調査方法>

2025年1月に広島で開催したPGT-Mに関する利害関係者を交えた討論会、「当事者とともに遺伝性腫瘍とPGT-Mを考える」において、102人の参加者を対象に調査を実施しました。102人の内、78人がアンケートに回答しました。

第1段階:専門医がPGT-Mの医学的基準、治療の選択肢、支援体制について説明。

第2段階:遺伝性がんの疾患を持つ患者が、自身の体験を共有。

各段階でアンケートを実施。

第1段階では、エリカ・クライダーマンらが提唱した「重篤さ」の核となる「医学的基準」「治療へのアクセス/利用可能性」「支援とリソースへのアクセス/利用可能性」を説明しました。

第2段階では、同じく核となる「個人および家族の疾病・生活体験」を共有し、「重篤さ」に対する認識の変化を分析しました。

<主な調査結果>

第1段階

66%の回答者が「遺伝性がんに直面した場合、PGT-Mを検討したい」と回答。

89%が「遺伝性疾患の診断時にPGT-Mの情報提供が必要」と回答。

第2段階

患者の体験を聞いた後、PGT-Mを「社会的負担の軽減策」(遺伝性疾患を予防することで、将来的な医療費や福祉支援の負担を減らす方法)と捉える人が26.9%から7.7%に減少し、「個人の生殖の自律性」(子どもを持つかどうか、またその方法を選ぶ自由)を重視する人が65%から71%に増加。

PGT-Mを用いた結婚・妊娠・家族計画に対する好意的な認識が、54%から71%へ増加。

PGT-Mが単なる「社会的負担の軽減策」ではなく、個人の選択や人生に関わる「個人の自律性を高める技術」だという認識に変化したことがわかりました。

患者の体験を聞くことによる認識の変化は、エリカ・クライダーマンらの提唱した手続き的要素の1つ、「患者/家族を中心とした影響」と関連しています。この変化は、当事者の生活体験を考慮した意思決定プロセスの重要性を示唆しています。

多くの回答者は医学的基準が重視され、患者の疾病体験を過小評価されることに懸念を示しました。具体的な文脈から切り離して、医学的基準のみによって「重篤さ」を評価することは「手続き的公平性」を欠く可能性があります。また、「重篤さ」を判断する意思決定プロセスが不透明で、患者や家族に十分に説明されないという懸念もあります。

今後の展開

- 遺伝子検査に関する意思決定が公平に行われ、患者や家族の意見が十分に反映されるためには、遺伝性疾患の「重篤さ」を判断する基準を明確にし、情報提供の手順を整えることが求められます。

- 障がい者の権利と、生殖の自律性のバランスを調整する包括的な枠組みを構築するという課題も存在しています。日本国内の文化的、歴史的背景を考慮しつつ、「重篤さ」を評価するための公平性を確保する必要があります。

謝辞

本研究は、以下の支援により実施しました。

- 日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業 基盤研究(B) 「現代社会におけるヒト発生研究の倫理基盤の構築」[24K00039] (代表者:澤井努)

- 日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業 学術変革領域研究(B) 「ヒト培養技術を用いた「個人複製」の倫理学」[24H00813] (代表者:澤井努)

- 科学技術振興機構(JST)社会技術研究開発センター(RISTEX)科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題への包括的実践研究開発プログラム(RInCA)「ヒト脳改変の未来に向けた実験倫理学的ELSI研究方法論の開発」[JPMJRS22J4](代表者:太田紘史、分担者:澤井努)

- 上廣倫理財団論文投稿助成[UEHIRO2023-0119]

参考資料

- 広島大学 共創科学基盤センター・ELSI ワークショップ( 【2025/1/11開催】広島大学きてみんさいラボ(オンサイト会場)(ハイブリッド) ELSI ワークショップ「当事者とともに遺伝性腫瘍とPGT-Mを考える」 | 広島大学 未来共創科学研究本部 共創科学基盤センター)

- Kleiderman E, Boardman FK, Newson AJ, Laberge AM, Knoppers BM, Ravitsky V. Unpacking the notion of “serious” genetic conditions: towards implementation in reproductive decision-making? Eur J Human Genet. 2024. https://doi.org/10.1038/s41431-024-01681-0.

用語解説

*1:着床前遺伝子検査(PGT-M)

妊娠前に体外で受精させた胚の染色体や遺伝子の検査を行い、病気を持たない可能性の高い胚だけを選択し、子宮に移植して育てる技術。妊娠後に検査を行う出生前診断とは異なり、現在日本で診断の対象となる患者は限られている。

PGT-Mは1つの遺伝子によって発病する、単一遺伝子疾患を防ぐ目的で行われる着床前診断。対象となる疾患は、次の重篤性の基準で評価されている。

「原則、成人に達する以前に日常生活を強く損なう症状が出現したり、生存が危ぶまれたりする状況になる疾患で、現時点でそれを回避するために有効な治療法がないか、あるいは高度かつ侵襲度の高い治療を行う必要のある状態」。

審査経験のない疾患申請の場合は、専門学会に依頼することが必須とされる。学会から提出される意見書には「PGT-M を希望するご夫婦の生活背景や置かれた立場・考えも考慮し判断を行った結果を示す。」とされている。

*2:網膜芽細胞腫

網膜という目の奥にある光を感知する細胞の集まりで発生するがんの一種。この病気は主に子どもに多く見られ、特に5歳以下の小さな子どもに発症することが多い。

Home

Home