本研究成果のポイント

- 超低リン耐性植物(リンが少ない土壌でも育つ植物)は、リン吸収を促進する有機酸や酸性ホスファターゼ(酵素)の分泌が、クラスター小根の「皮層組織」から起きていることを突き止め、根分泌を担う組織を特定した。

- 超低リン耐性植物は、土壌からの物質侵入を防ぐスベリン外皮が形成されないため、根の皮層からの分泌物が根圏(根の周辺)土壌にスムーズに拡散され、他の植物に比べて根からの分泌能力が高いことが明らかになった。

- クラスター根の高いリン獲得能力を作物に応用できる可能性がある。

図1. New Phytologistの表紙に、本研究チームが撮影した写真が採用されました。(背景写真は、ピンクッションハケアのクラスター根におけるリンゴ酸トランスポーター遺伝子HalALMT1の発現部位)

概要

南西オーストラリアに自生するピンクッションハケア(Hakea laurina)は、超低リン耐性植物(※1)の一種であり、リンが少ない環境に応答してクラスター根と呼ばれる特殊形態の根を形成します。クラスター根は、通常の根と比べて細かい側根がブラシのように密集しており、根の表面積を大幅に広げることで、効率的にリンを吸収します。また、多量の有機酸や酸性ホスファターゼ(※2)などの分泌物を放出して根圏(根の周辺)土壌中のリンを吸収しやすい形に変える働きにも優れています。

これまで、こうした分泌は主に根の表皮から行われていると考えられてきましたが、根分泌能力の優れたヤマモガシ科植物においては、分泌に関与する遺伝子や、分泌が起こる細胞の詳細な場所については明らかになっていませんでした。その背景には、ヤマモガシ科植物が木本植物(※3)であるため生育が遅く、さらに分子生物学的手法(※4)の適用が限定的であったことから、研究の難易度が高かったという事情があります。そのため、根分泌に関するメカニズムは、これまで十分に解明されていませんでした。

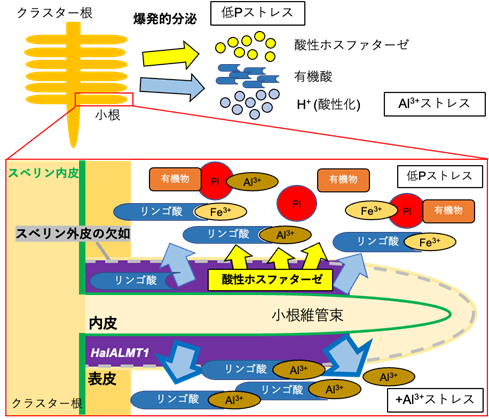

我々は、本研究においてピンクッションハケア(Hakea laurina)のクラスター根で特異的に発現するリンゴ酸トランスポーター(※5)遺伝子HalALMT1を同定し、その働きや組織内での存在位置を詳しく調べ、酸性ホスファターゼの活性染色試験(酵素の活性を色の変化で確認する方法)を通じて、有機酸や酸性ホスファターゼの分泌がクラスター小根の皮層組織から起こっていることを突き止めました。

加えて、通常多くの植物がもつ土壌からの物質侵入を防ぐスベリン外皮が形成されないことを確認し、皮層からの分泌物が根のまわりの土壌にスムーズに拡散されることで、根分泌能の向上を図っていることを明らかにしました。

論文情報

論文誌名:New Phytologist (June 2025, Vol. 246 Issue 6, pp. 2597-2616)

論文題目:HalALMT1 mediates malate efflux in the cortex of mature cluster rootlets of Hakea laurina, occurring naturally in severely phosphorus-impoverished soil

著者:Hirotsuna Yamada, Lydia Ratna Bunthara, Akira Tanaka, Takuro Kohama, Hayato Maruyama, Wakana Tanaka, Sho Nishida, Tantriani, Akira Oikawa, Keitaro Tawaraya, Toshihiro Watanabe, Shu Tong Liu, Patrick M. Finnegan, Hans Lambers, Takayuki Sasaki, Jun Wasaki

DOI:10.1111/nph.70010

※本研究の論文掲載にあたり、広島大学からの投稿費用(Article Processing Charge, APC)の助成を受けました。

背景

植物にとって重要な栄養素の一つであるリンは土壌に強固に吸着され、その多くは植物が利用し難い形態で存在しています。植物がそのような形態のリンを吸収するためには、根からリンゴ酸やクエン酸に代表される有機酸や酸性ホスファターゼなどを分泌し、吸収可能な化学形態に変換することが重要です。この分泌物の放出速度は植物種によって様々ですが、ヤマモガシ科植物ではクラスター根と呼ばれる特殊な形状の根を形成し、この根における分泌能は極めて高いことが知られています。本研究の対象であるピンクッションハケア(Hakea laurina)を含む多くのヤマモガシ科植物は実際に土壌リン利用性の極めて貧しい環境に自生しています。

本研究では、広島大学の山田 大綱特任助教・和崎 淳教授ら、西オーストラリア大学のHans Lambers名誉教授ら、岡山大学の佐々木 孝行准教授、北海道大学の丸山 隼人助教ら、山形大学の俵谷 圭太郎教授らを含む複数研究機関と共同で、ピンクッションハケア(Hakea laurina)を対象に自生地の環境調査、温室内での栽培及び遺伝子解析等網羅的な解析を通して、この植物が高い根分泌能を誇る原因を突き止めるための研究を実施しました。

研究成果の内容

ピンクッションハケア(Hakea laurina)は、南西オーストラリアの中でも最も土壌中のリン濃度が低い環境(10 mg-Total-P/kg soil以下、1 mg-Available-P/kg soil以下)であるFitzgerald River National Parkに自生していることが明らかになりました。温室での栽培試験において、リンの施肥を制限することでクラスター根の形成が増加し、クラスター根の成熟期において高いリンゴ酸、クエン酸の分泌速度を示し、高い酸性ホスファターゼの活性を示しました。そこで、クラスター根で特異的に発現する遺伝子解析を行うため、de novo RNA-Seq解析(※6)による遺伝子発現網羅解析(※7)を実施し、多数のリン獲得に関与する遺伝子の候補を見出しました。

そのうち、アルミニウムによって活性化されるリンゴ酸を運ぶリンゴ酸トランスポーターと推定される遺伝子をHalALMT1と命名しました。なお、リンゴ酸トランスポーターはアルミニウムによってリンゴ酸の放出が活性化される性質を持ち、植物の低栄養環境及び毒性のあるアルミニウムイオン(Al3+)によるストレス環境への適応に関与すると考えられています。そこで、この遺伝子について、モデル植物であるシロイヌナズナ(※8)への過剰発現体の解析及びアフリカツメガエル卵母細胞を用いた電気生理試験(※9)を行うことで、実際にこの遺伝子がリンゴ酸を運ぶ機能を持つこと、Al3+処理によりリンゴ酸放出が活性化されるリンゴ酸トランスポーターであることを明らかにしました。

本植物では、有機酸の分泌に伴い水素イオンも放出されるため、根のまわりが酸性化され、土壌中のAl3+が溶け出すことが推定されます。Al3+は植物にとって有害なため、この環境ではリン獲得と同時にAl3+への対処も必要になります。本研究で発見したトランスポーターHalALMT1は、Al3+によって輸送活性が高まり、リンゴ酸の分泌を促進することから、リンの獲得とAl3+の解毒という二重の役割を果たしていると考えられます。

また、in situ hybridization法(RNAやDNAを検出する技術)によりHalALMT1のmRNA蓄積箇所を観察すると、クラスター小根の成熟した皮層細胞で特異的に発現していることが明らかとなりました。これに加えて、小根の皮層で、有機態リンを分解して吸収しやすくする酸性ホスファターゼ活性が高いこと、そして通常は根の外皮(※10)にできるスベリン層が小根に形成されないことを確認しました。

このことから、クラスター根が爆発的分泌を達成できている実態として、クラスター小根の皮層でリンゴ酸や酸性ホスファターゼが分泌されると、通常存在するスベリン外皮が欠如していることにより、スムーズに分泌物が根圏土壌へ拡散することを突き止めました(参考資料を参照)。

今後の展開

クラスター根の優れたリン獲得能力を作物に応用するためには、クラスター根の形成及び生理機能の包括的な理解、及びそれらを統御する鍵因子の同定が望まれます。我々の研究チームでは、作物への応用を目的としたクラスター根の更なる理解を進めていく予定です。

参考資料

ピンクッションハケア(Hakea laurina)

用語解説

(※1) 超低リン耐性植物

土壌中のリンが非常に少ない環境でも育つ植物。リンは、植物にとって重要な三大栄養素(窒素・リン酸・カリウム)の一つ。

(※2) 酸性ホスファターゼ

土壌中の有機リン化合物を分解して植物が吸収できる形のリンに変える酵素。

(※3) 木本植物

木のように固い幹があって、長期間育ち続ける木。

(※4) 分子生物学的手法

遺伝子やタンパク質など、分子レベルで生き物の仕組みを調べるための方法。

(※5) リンゴ酸トランスポーター

リンゴ酸という有機酸を、植物の根の外に出すための通路(トランスポーター)。

(※6) de novo RNA-Seq解析

参照ゲノムが存在しない生物のRNA配列を読み取り、遺伝子の働きや発現をゼロから解き明かす最先端の解析手法。

(※7) 遺伝子発現網羅解析

細胞や組織内の遺伝子がどれほど活発に働いているかを一度に調べる技術。

(※8) シロイヌナズナ

アブラナ科の一年草。成長が早く遺伝子操作がしやすいため、植物の遺伝子研究で広く利用されている。

(※9) 電気生理試験

細胞や組織の電気的な特性や反応を測定する方法で、特に細胞膜を越えるイオンの移動や膜電位の変化を記録することで、細胞の機能や物質輸送のメカニズムを調べる技術。

(※10) 外皮

根表皮(最外層)の内側、皮層の最外層に形成される細胞層で、土壌からの物質の侵入を防ぐ。

【お問い合わせ先】

〈研究に関すること〉

広島大学大学院統合生命科学研究科 教授 和崎 淳

Tel: 082-424-2048

Email: junw@hiroshima-u.ac.jp

広島大学大学院統合生命科学研究科 特任助教 山田 大綱

Tel: 082-424-2048

Email: hirotsunayamada@hiroshima-u.ac.jp

西オーストラリア大学 名誉教授 Hans Lambers

Email: hans.lambers@uwa.edu.au

岡山大学学術研究院先鋭研究領域(資源植物科学研究所)准教授 佐々木 孝行

Tel: 086-424-1661

Email: tsasaki@okayama-u.ac.jp

北海道大学 大学院農学研究院 准教授 渡部 敏裕

Tel: 011-706-2498

Email: nabe@agr.hokudai.ac.jp

山形大学学術研究院(農学部担当) 教授 俵谷 圭太郎

Tel: 0235-28-2870

Email: tawaraya@tds1.tr.yamagata-u.ac.jp

〈報道に関すること〉

広島大学 広報室

Email: koho@office.hiroshima-u.ac.jp

西オーストラリア大学

Email: uwamedia@uwa.edu.au

岡山大学 総務部広報課

Email: www-adm@adm.okayama-u.ac.jp

北海道大学 社会共創部広報課

Email: jp-press@general.hokudai.ac.jp

山形大学 秘書広報室

Email: yu-koho@jm.kj.yamagata-u.ac.jp

発信枚数:A4版 5枚(本票含む)

Home

Home