概要

広島大学の前田慶明准教授、丸山博文教授、金沢大学理工研究域フロンティア工学系の西川裕一准教授、中京大学の渡邊航平教授、スロベニア・マリボル大学のAleš Holobar教授、MNES株式会社の高橋哲也医師、アメリカ・マーケット大学のAllison Hyngstrom教授らの国際共同研究チームは、パーキンソン病患者において、性別によって運動単位(運動神経と筋線維の単位)の活動特性が異なることを、非侵襲的な高密度表面筋電図(HD-sEMG)(※1)解析により世界で初めて明らかにしました。

本研究では、パーキンソン病患者27人(女性14人、男性13人)を対象に、両側の外側広筋の筋電図信号をHD-sEMGにより測定し、運動単位の活動パターンを詳細に解析しました。その結果、女性は男性と比較して、以下の特徴が認められました。

・ 症状が強く現れる側とそうでない側での筋活動における左右差が顕著

・ 神経の興奮性を反映する持続性内向き電流(Persistent Inward Currents、PIC)(※2)がより低下

・ 発火間隔のばらつき(不安定性)が増大

・ 発火頻度が高くなる傾向

これらの結果は、女性患者において、臨床症状(ふるえや動作の遅れなど)は男性と同程度であっても、運動神経のレベルではより深刻な神経変性が進行している可能性を示唆しています。

本研究成果は、パーキンソン病における性差の理解を深めるとともに、性別に応じたきめ細やかな診断評価や治療法の開発につながることが期待されます。将来的には、神経変性の“見えにくい進行”を早期に捉えるバイオマーカーとしての応用や、個別化リハビリテーションの設計にも貢献が見込まれます。

本研究成果は、2025年7月7日に国際学術誌『European Journal of Neuroscience』のオンライン版に掲載されました。

研究の背景

パーキンソン病は、中脳黒質のドパミン神経が変性することで発症する進行性の神経変性疾患です。主な症状として、振戦(意志とは関係なく生じるふるえ)や筋固縮、動作緩慢などの運動障害が知られており、、日本国内でも高齢化の進行に伴い、患者数の増加が深刻な課題となっています。

これまでの疫学研究では、パーキンソン病の性差(例えば、男性は認知症リスクが高く、女性はふるえが目立つなど)が報告されていました。しかし、その背景にある神経生理学的なメカニズムは明らかになっていませんでした。

私たちの身体は、脳からの指令のもとに「運動単位」(1つの運動ニューロンとそれが支配する複数の筋線維)を用いて筋肉を収縮させ、動作を実現しています。この運動単位の活動パターンを解析することは、中枢神経系の出力の状態を高感度に“読み取る”手がかりになります。

本研究では、非侵襲的な手法である高密度表面筋電図法(HD-sEMG)を用いて、パーキンソン病患者の運動単位活動解析を詳細に行いました。その結果、運動神経活動における性差を、世界で初めて高精度かつ定量的に明らかにすることに成功しました。

研究成果の概要

本研究では、パーキンソン病患者27人(女性14人、男性13人)を対象に、両側の外側広筋の筋活動を計測し、運動単位の発火パターンや神経の興奮性の程度を比較しました(図1)。その結果、女性患者において以下のような顕著な特徴が明らかとなりました。

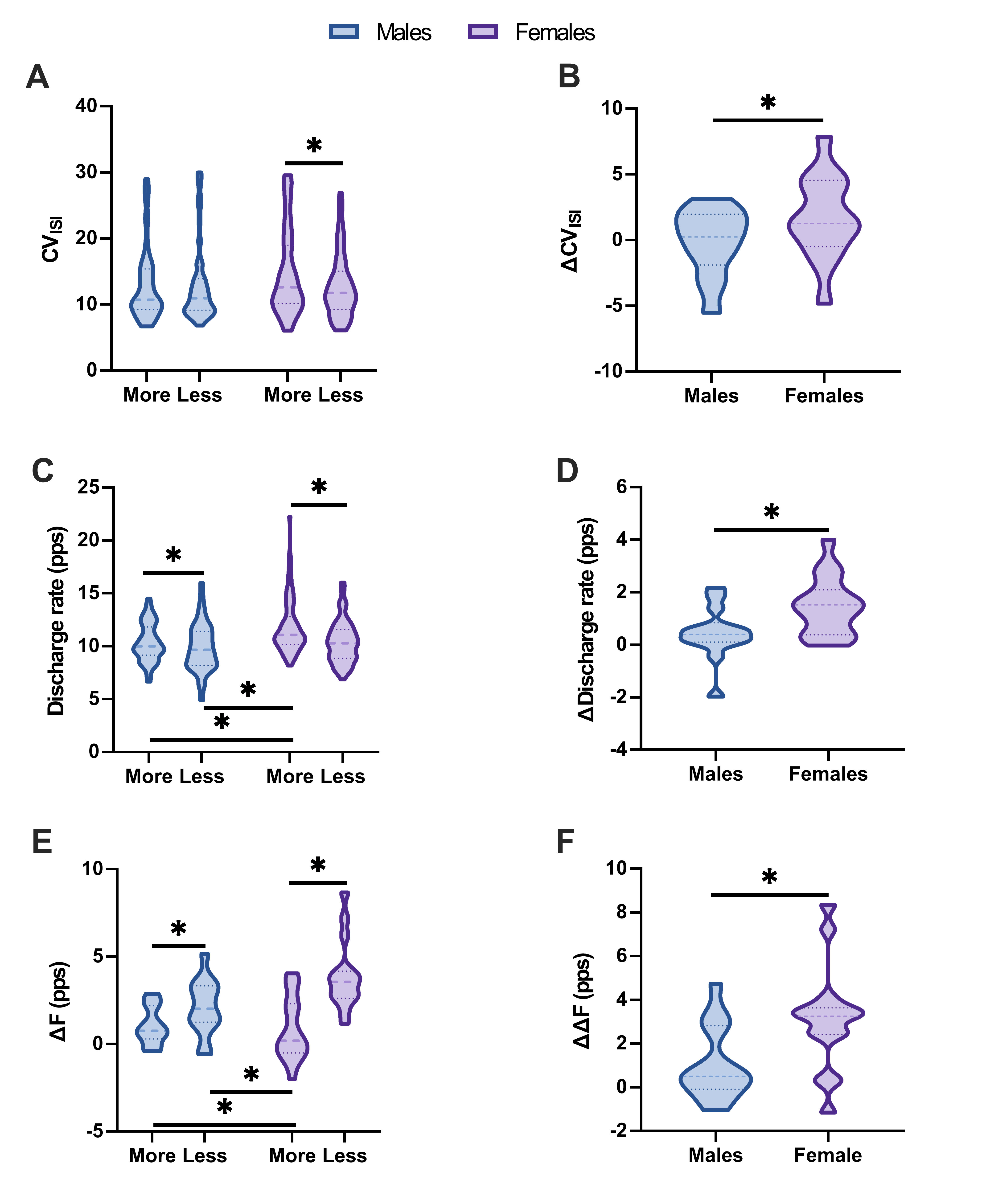

・ 運動単位の発火間隔のばらつきが女性で大きく、神経出力の安定性が低下している傾向(図2A、B)。

・ 左右の筋活動に大きな非対称性(症状が強い側とそうでない側の差)が認められ、運動単位の発火挙動にも左右差が顕在化(図2C、D)。

・ 神経細胞の興奮性の指標である持続性内向き電流(PIC)の推定値(∆F値)が男性よりも女性で有意に低く、脊髄運動ニューロンの活動性が低下している可能性(図2E、F)。

これらの異常は、臨床的に用いられる運動評価指標(UPDRS part III)とは一致しないケースもあり、自覚症状や目に見える症状とは異なる“神経の内面”の変化であると考えられます。これらの知見は、女性患者では表面的な症状が男性と同等であっても、運動神経の活動性においてはより深刻な変化が進行している可能性を強く示唆しています。

今後の展開

本研究成果は、パーキンソン病の病態を「性別に応じて理解する」重要性を強調するものであり、今後の診断・治療・リハビリテーションにおける性差を考慮した個別最適化の必要性を示唆しています。

特に運動単位の活動パターンを非侵襲的に計測できるHD-sEMG技術は、臨床症状が現れる前の“見えにくい神経変性”を捉える早期診断ツールとしての可能性を秘めています。

今後は、本研究で得られた知見をもとに、

・ 性差に応じたリハビリテーションプログラムの設計

・ 神経機能のモニタリングによる治療効果の判定

・ 他の神経疾患(筋萎縮性側索硬化症など)への応用

といった方向へ発展させ、科学的根拠に基づいた「個別最適化治療」の実現を目指します。

本研究は、日本学術振興会(科研費(若手B:17K17908、若手研究:20K19448))、Slovenian Research Agency(Project:J5-4593、J2-60046、Program funding:P2-0041)の支援を受けて実施されました。

図2:運動神経活動挙動の性差。More:重症側、Less:軽症側。青が男性、紫が女性のデータを示す。女性は運動単位の活動のばらつきにて有意な非対称性を示した(A)。発火頻度や脊髄興奮性の指標である∆Fは、男女ともに有意な非対称性を示した(C、E)。いずれの指標においても、女性の方は男性よりも非対称性が顕著であった(B、D、F)。

*p < 0.05

掲載論文

雑誌名:European Journal of Neuroscience

論文名:Sex difference in motor unit behavior in patients with Parkinson’s disease

(パーキンソン病患者における運動単位活動挙動の性差)

著者名:Yuichi Nishikawa,Kohei Watanabe,Aleš Holobar,Tetsuya Takahashi,Noriaki Maeda,Hirofumi Maruyama,Allison Hyngstrom

(西川裕一、渡邊航平、Aleš Holobar、高橋哲也、前田慶明、丸山博文、Allison Hyngstrom)

掲載日時:2025年7月7日にオンライン版に掲載

DOI:doi.org/10.1111/ejn.70191

URL:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejn.70191

用語解説

※1 高密度表面筋電図(HD-sEMG)

筋肉の表面に多点電極を貼り付け、筋線維からの電気信号を高精度に測定する手法。従来使用されている表面筋電図よりも詳細に運動単位の発火特性を抽出できる。

※2 持続性内向き電流(PIC)

神経細胞における特定のイオン電流のことで、神経の興奮を長時間持続させる性質があり、筋肉の収縮力や持続に寄与する。

【お問い合わせ先】

【本件に関するお問い合わせ先】

■研究内容に関すること

金沢大学理工研究域フロンティア工学系 准教授

西川 裕一(にしかわ ゆういち)

TEL:076-234-4760

E-mail:yuichi@se.kanazawa-u.ac.jp

■広報に関すること

金沢大学理工系事務部総務課総務係

松田 理奈(まつだ りな)

TEL:076-234-6951

E-mail:s-somu@adm.kanazawa-u.ac.jp

広島大学広報室

品川 潤也(しながわ じゅんや)

TEL:082-424-4383

E-mail:koho@office.hiroshima-u.ac.jp

中京大学広報部広報課

吉村 ひとみ(よしむら ひとみ)

TEL:052-835-7135

E-mail:kouhou@ml.chukyo-u.ac.jp

Home

Home