<研究に関すること>

大学院統合生命科学研究科 教授 坊農 秀雅

Tel:082-424-4013

E-mail:bonohu@hiroshima-u.ac.jp

<広報・報道に関すること>

広島大学 広報室

Tel:082-424-6762

E-mail:koho@office.hiroshima-u.ac.jp

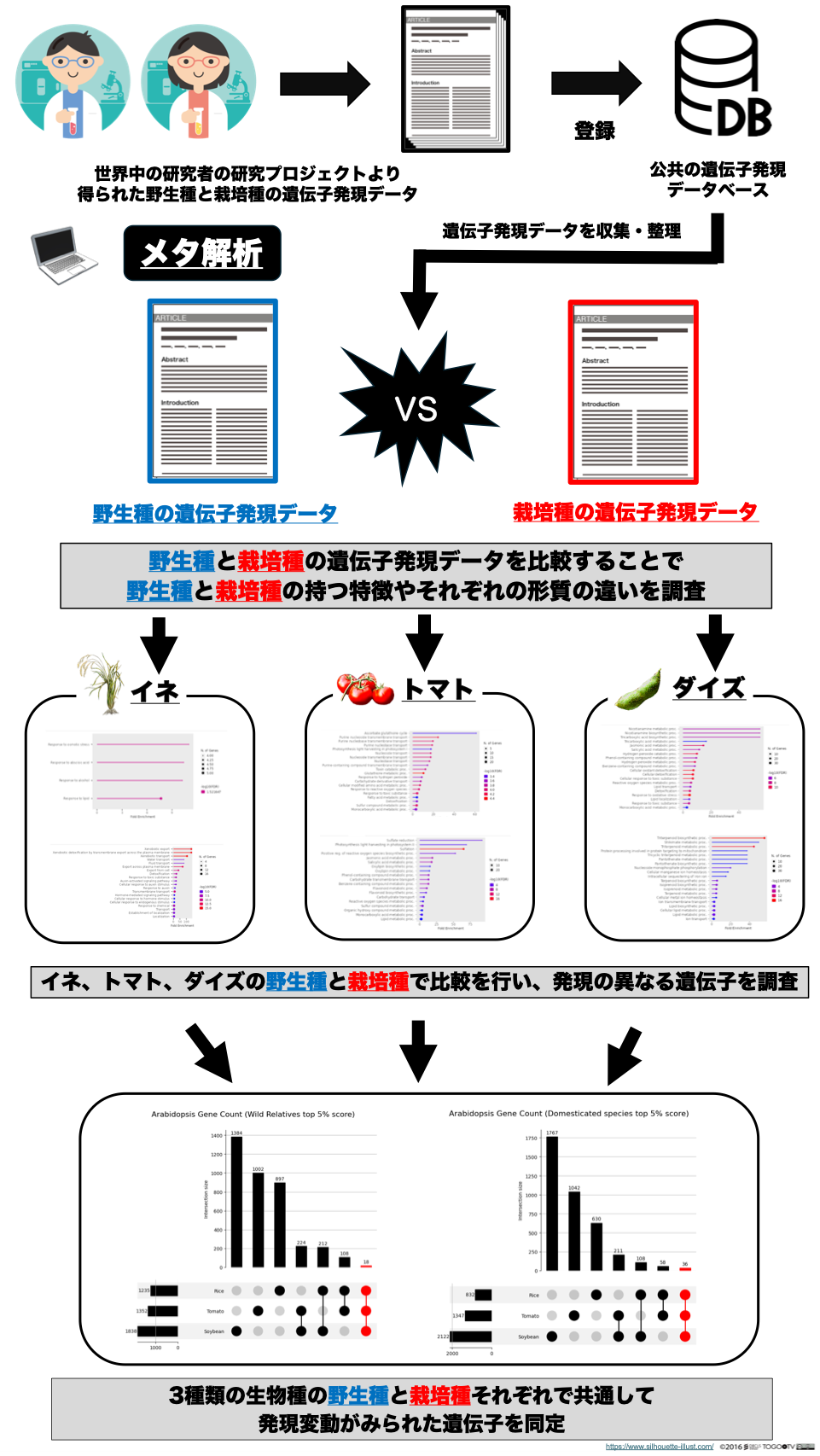

広島大学大学院統合生命科学研究科博士課程後期1年の弓矢誠、ゲノム編集イノベーションセンターの坊農秀雅教授らの研究グループはイネ、トマト、ダイズの野生種と栽培種の公共遺伝子発現データを利用してメタ解析(※4)を実施した。

作物の野生種は、現在多く利用されている栽培種と比較した際に厳しい環境下でも生育する能力が高いことに加え、遺伝的多様性(※5)高いことが報告されている。しかしながら、遺伝子発現データなどを元に複数の生物種の野生種と栽培種の違いについて報告した文献は少数でした。そこで、本研究では公共のデータベースに収載されているイネ、トマト、ダイズの遺伝子発現データを収集・解析し、栽培化の影響により発現変動した遺伝子群の調査を実施した。

その結果、野生種では栽培種と比較して浸透圧、乾燥、創傷(物理的損傷)ストレス応答に関与する遺伝子の発現が上昇していることが確認された。一方、栽培種では重金属の解毒や有害物質の排出に関与する遺伝子の発現上昇が確認された。これらのことは、野生種と栽培種それぞれの特徴を明らかにし、新たな育種戦略の策定に向けて有用な情報となると考えられる。

また、本研究は、広島大学から論文掲載料の助成を受けました。

著者:Makoto Yumiya1), Hidemasa Bono1)2)*

* Corresponding author (責任著者)

1)広島大学大学院統合生命科学研究科

2)ゲノム編集イノベーションセンター

論文タイトル: Meta-Analysis of Wild Relatives and Domesticated Species of Rice, Tomato, and Soybean Using Publicly Available Transcriptome Data

掲載誌: Life

DOI: https://doi.org/10.3390/life15071088

食糧需要の急速な増加に加え、地球温暖化に代表される気候変動の影響により、高温や干ばつなどの厳しい環境で作物が育ちにくくなることが懸念されており、現在利用されている栽培品種を育成していくことが困難になることが予想されている。

その中で現在、市場に流通している栽培種は基本的に食用には適さない野生種を長い年月をかけて、人間が利用しやすい形質になるように選抜を重ねて改良されてきた。

収穫量や可食部の増加にはつながったものの、遺伝的多様性は低下してきている。そのため、作物が病気に感染した際に、全ての個体が影響を受けてしまう可能性がある。

こうした状況の中、遺伝的多様性が高く、遺伝資源として期待される野生種を活用した新品種の開発が注目を集めている。本研究では、特に野生種の特性を活用するため、現在広く利用されている栽培種と比較し、どの形質に影響を及ぼす遺伝子の働きが、どのように変化しているかを理解することが重要である。

本研究では、公共データベースに収載されているイネ、トマト、ダイズの野生種と栽培種の遺伝子発現データを、それぞれ21ペア、36ペア、56ペア取得し、メタ解析を実施した。

イネ、トマト、ダイズの野生種の解析結果では、環境ストレス応答に関連する遺伝子群の発現の上昇がみられた。イネの栽培種において、収量の増加にも関与することが報告されている光合成に関連する遺伝子群の発現上昇が確認された。

加えて、これら3種類の野生種と栽培種それぞれで共通して発現の変動がみられた遺伝子の調査も実施した。この結果、野生種では干ばつ、浸透圧、創傷(物理的損傷)ストレス応答に関与する複数の遺伝子の発現の上昇が確認された。このことは、以前より報告されている野生種の高い環境適応能力と遺伝資源としての有用性を裏付ける結果の1つとなったと考えられる。また、栽培種では、重金属の解毒や有害物質の排出に関与する遺伝子の発現上昇が確認された。これは、栽培種の育成環境の変化、特に化学肥料の増加などの影響を受けたことが示唆される。

本研究では、イネ、トマト、ダイズの野生種と栽培種において発現変動がみられた遺伝子について調査を実施した。特に野生種において、環境ストレス耐性に関与する遺伝子の発現が上昇していた。そのため、野生種を交配親とした環境ストレス(※6)に強い新品種の開発研究の進展に寄与することが予測される。また、本研究で得られた遺伝子の機能解析が進展することにより、新たな品種改良手法であるゲノム編集(※7)の対象となる新たな遺伝子を見つける上で役立つと期待される。また、今後の取り組みとして新品種開発に要する期間の短縮に貢献するため、次回の研究テーマでは過去に論文などで報告された作物育種研究データの収集を実施する。その後、収集したデータをもとに育種研究に必要な情報を容易に参照できる仕組みや新たな育種候補遺伝子を提示できる機能を備えた作物育種情報に特化したデータベースの構築を目標とした研究テーマに取り組んでいく予定である。

(※1) 野生種 :

人間によって品種改良される前の、ありのままの自然環境で生きている植物を指す。厳しい環境で生き抜くために、病気や気候変動に対する抵抗力など、多様な能力を秘めている場合がある。

(※2) 栽培種 :

収穫量を増やしたり、味を良くしたりするために、人間が長年にわたって選抜、育ててきた植物(品種改良された植物)。しかし、特定の病気に弱くなるなど、野生種が持っていた能力の一部を失っている場合がある。

(※3) 遺伝子発現データ :

「どの遺伝子が、どのくらい活発に働いているか」を示す情報のこと。生命活動の仕組みや、病気の原因などを解明する手がかりとなる。

(※4) メタ解析 :

複数の研究結果を統合し、より大きな視点から分析する研究手法。1つの研究だけでは偶然かもしれない結果も、多くの研究を組み合わせることで、より信頼性の高い、確かな結論を導き出すことができる可能性がある。

(※5) 遺伝的多様性 :

同じ種類の生物集団が持つ、遺伝子のバリエーションの豊かさのこと。この多様性が高いほど、環境の変化や病気が発生した際に集団全体が絶滅するリスクを低減できる。

(※6) 環境ストレス :

生物の成長を妨げる、外部からの過酷な要因を指す。植物にとっては、水不足(干ばつ)、猛暑、塩分の多い土地などが挙げられる。

(※7) ゲノム編集 :

CRISPR/Cas9に代表されるゲノム編集ツールを利用することで狙った部分だけを正確に書き換える技術。従来の品種改良よりも効率的に、求める形質を持つ生物を作り出すことが可能。

<研究に関すること>

大学院統合生命科学研究科 教授 坊農 秀雅

Tel:082-424-4013

E-mail:bonohu@hiroshima-u.ac.jp

<広報・報道に関すること>

広島大学 広報室

Tel:082-424-6762

E-mail:koho@office.hiroshima-u.ac.jp

掲載日 : 2025年08月01日

Copyright © 2003- 広島大学