広島大学大学院医系科学研究科 口腔保健疫学 内藤真理子

Tel:082-257-5959 FAX:082-257-5795

E-mail:naitom@hiroshima-u.ac.jp

本研究成果のポイント

歯科衛生士向けの研修プログラムについて、その効果を検証し、短期的には有効であるものの、長期的な効果維持には様々なサポートが必要であることが明らかになりました。

概要

広島大学歯学部歯科衛生士教育研修センターの倉脇由布子特任助教、内藤真理子教授らの研究グループは、歯科衛生士を対象とした技術修練プログラムが職業ストレスや専門能力に与える影響を、1年間にわたり追跡調査しました。

その結果、研修直後から3か月後にかけて知識・技術力・意欲が向上し、不安が軽減するなどの短期的効果が確認されました。

しかし、1年後には怒りや疲労、抑うつなどのストレス反応が再び上昇する傾向がみられ、継続的な教育と職場でのフォローアップ体制の必要性が示されました。

本研究結果は、「BMC Medical Education」に令和7年10月27日付でオンライン掲載されました。

なお、本研究成果は広島大学から論文掲載料の助成を受けました。

●論文タイトル

Impact of a multifaceted continuing education program on occupational stress and professional capabilities in dental hygienists: A longitudinal study.

●著者

Yuko Kurawaki1,2, Reiko Aimi1, Keiko Misumi1, Atsue Matsumoto2, Mizuki Mitsui2, Mayuka Asaeda2, Rumi Nishimura2, Toshinobu Takemoto3 and Mariko Naito2*

1 Dental Hygienist Education and Training Center, Faculty of Dentistry, Hiroshima University, Hiroshima, Japan

2 Department of Oral Epidemiology, Graduate School of Biomedical and Health Sciences, Hiroshima University, Hiroshima, Japan

3 Department of Oral Health Management, Graduate School of Biomedical and Health Sciences, Hiroshima University, Hiroshima, Japan

* Corresponding author

●掲載雑誌

BMC Medical Education (Q1)

●DOI

https://doi.org/10.1186/s12909-025-08077-8

背景

近年、虫歯や歯周病は、「治す」より「防ぐ」方が効果的であるという考え方が広まってきており、予防歯科の重要性が高まってきています。それに伴い、歯科衛生士の役割は従来の補助的機能(歯科医師のサポート)から、患者への口腔健康に関する教育や地域保健活動、専門的予防介入(専門的な歯のクリーニングや予防計画立案等)など、独立した専門職としての責任へと拡大しています。

その一方で、身体的負担・人間関係・報酬制度・労働環境などによる職業ストレスが深刻化しています。私たちのチームでは、これらのストレスを軽減する手法の一つとして、継続的な研修や教育が有効ではないかと考えましたが、これまで、継続教育が歯科衛生士のストレス軽減にどのような影響を与えるかを長期的に検証した研究はほとんどありませんでした。本研究は、広島大学歯学部歯科衛生士教育研修センターの復職支援・離職予防プログラムの受講生を対象に、研修効果を1年間追跡した縦断研究です。

研究成果の内容

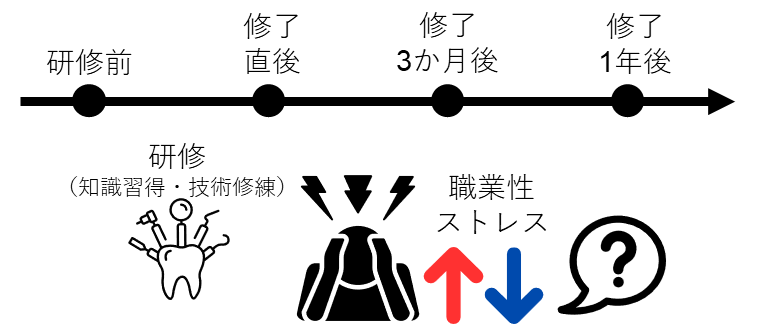

本研究では、新人歯科衛生士やブランクのある歯科衛生士向けに広島大学で行われている「歯科衛生士技術修練プログラム」について、プログラム参加者が 研修前・研修直後・3か月後・1年後 にどう変化したのかを追跡調査しました。調査したポイントは、「知識や技術がどれくらい伸びたか」「仕事への意欲がどう変わったか」「働く上でのストレスが増えたか減ったか」といった点です。計4回のアンケートにすべて回答した53人を対象としました。

この結果、以下のことがわかりました。

① 研修の「短期的な効果」は大きい

研修直後から3か月後にかけて、知識や技術が大きく向上し、仕事への意欲も高まりました。また不安が減り、自分の仕事をコントロールできているという感覚が増えるなど、心理面でも良い変化が確認されました。

つまり、研修を受けることで、すぐに働きやすさが高まることが明らかになりました。

② ただし、時間が経つとストレスが再び増えやすい

一方で、研修から1年が経つ頃には、「怒り・イライラ」「疲れ」「気分の落ち込み」「身体の不調」など、ストレス反応が再び増加する傾向が見られました。

このことから、研修だけでは良い状態を長く維持するのは難しい ことが分かりました。

③ 臨床実習に参加した人には、良い変化と課題の両方があった

実習直後には「疲労」や「不安」が減る良い変化が見られたものの、職場環境に起因するストレスが増えたり、1年後には対人関係の悩みが増えたりする傾向もありました。

これらの結果から、研修プログラムが短期的には有効であるものの、長期的な効果維持には職場における継続的な組織的サポート、メンター制度、定期的なフォローアップ研修が不可欠であることが明らかになりました。

以下、具体的な研究内容です。

●本研究は、2019年9月から2021年3月の間に広島大学歯学部附属歯科衛生士教育・研修センターで実施された再就職支援・新人研修プログラムに参加した歯科衛生士141人のデータを分析しました。このうち、4回すべての調査に回答し、研修期間中に歯科衛生士として就業していた53人を解析対象としました。

●評価は研修前、研修直後、研修3ヶ月後、研修1年後の4時点で実施しました。知識・技術・意欲・自己研鑽力については10点満点での自己評価※1を用い、職業ストレスについては厚生労働省が開発した職業性ストレス簡易調査票※2(Brief Job Stress Questionnaire: BJSQ)57項目を使用しました。

●対象者53人は全員女性で、研修開始時の平均年齢は36.2±11.7歳でした。雇用形態は正規雇用(週40時間以上)が29人(54.7%)、非正規雇用が4人(7.5%)、パートタイム雇用(週40時間未満)が20人(37.7%)でした。経験年数は1年未満が16人(30.2%)、1~5年が16人(30.2%)と、早期キャリア層が多数を占めていました。

●分析の結果、「知識」(p < 0.001)および「技術」(p < 0.001)は研修直後と3ヶ月後の両時点で研修前と比較して有意に向上していました。「意欲」は研修直後に有意に向上しましたが(p = 0.001)、3ヶ月後および1年後には低下傾向を示しました。

●職業ストレス指標については、「仕事のコントロール感」が研修3ヶ月後に研修前と比較して有意に増加し(p = 0.04)、「不安」が研修直後に有意に減少しました(p = 0.003)。これらは、研修による専門能力の向上が心理的安定をもたらしたことを示しています。しかし、研修1年後には、「怒り・イライラ」(研修前と比較してp = 0.011)、「疲労」(研修直後と比較してp = 0.004)、「抑うつ」(研修直後と比較してp = 0.041)、「身体的不調」(研修3ヶ月後と比較してp = 0.006)が有意に増加しており、長期的なストレス管理の必要性が示されました。

●臨床実習プログラムに参加した18人については、参加していない35人と比較した結果、研修直後に「疲労」(p = 0.041)および「不安」(p = 0.042)が有意に減少していました。一方で、「職場の物理的環境ストレス」は増加しました(p = 0.039)。研修3ヶ月後には「家族・友人からの支援」が増加しましたが(p = 0.021)、1年後には「対人関係の葛藤」が増加し(p = 0.015)、「活力」が低下していました(p = 0.007)。

今後の展開

本研究は、歯科衛生士の研修プログラムを職業ストレスの観点から縦断的に評価した初めての試みです。短期的な教育効果は明確でしたが、長期的な効果維持には構造化されたフォローアップ支援システムが必要であることが明らかになりました。今後はより大規模なサンプルでの検証、質的研究の組み込み、より長期的な追跡調査が必要です。

解説

※1 自記式アンケ―ト

研修開始時を基準として10点満点で「知識」「技術」「意欲」「自己研鑽力」を自己評価する方法。スコアが高いほど自己評価が高いことを示す。

※2 職業性ストレス調査票

厚生労働省の「職場環境改善によるメンタルヘルス対策に関する研究班」が開発した57項目の質問票。ストレス要因(仕事の量的・質的負担、対人関係の葛藤、仕事のコントロール感など)、ストレス反応(活力、怒り・イライラ、疲労、不安、抑うつ、身体的不調)、緩衝要因(上司・同僚・家族からの支援、仕事と生活の満足度)を4段階評価で測定する。

Home

Home