【概要】

京都大学大学院理学研究科の 木邑 真理子、磯貝 桂介 大学院生、加藤 太一 助教、上田 佳宏、野上 大作 准教授、広島大学宇宙科学センターの植村 誠 准教授、 高橋 弘允 助教らの研究グループは、今年6月中旬から7月初旬にかけて急激な増光を示したブラックホール連星はくちょう座V404星において、今までX線でしか観測できないと思われていたブラックホール近傍からの放射エネルギーの振動現象を可視光で初めて捉え、このような振動現象が今まで観測されていたよりも10分の1以下の低い光度のときにも起こっていたことを明らかにしました。今回の発見は、ブラックホールの「またたき」を目で見ることができることを意味します。

本研究成果は、英国科学誌「 Nature 」誌の電子版(1月6日18時/ロンドン時間)で公開されます。

【背景】

X線連星は、ブラックホールまたは中性子星(主星と呼ぶ)と、普通の星(主系列星:伴星と呼ぶ)がお互いの周りを回っている連星系です。このような天体では、伴星から角運動量を持つガスが主星に向かって流れ込み、降着円盤というガス円盤が形成されます。そして、その降着円盤を通してガスが主星に落ち込むと考えられています。降着円盤の状態は、質量降着率という、単位時間あたりに主星にどのくらいのガスが落ち込むかという物理量によって決まると考えられています。天体の明るさ(光度)は、この質量降着率に比例しています。

X線連星の中でも、不定期にアウトバースト(急激な増光現象)を起こす天体をX線新星といいます。その内の一つである「はくちょう座V404星」は、正確に距離がわかっているブラックホールの中では地球に最も近いブラックホールを主星に持つ天体であり、過去の観測から、アウトバースト中にX線で激しい光度変動を示すことが知られていました。この天体はこれまでおよそ十数年おきに一度という割合でアウトバーストを起こしており、以前のアウトバーストが1989年であったため、2000年頃に再び増光するのではないかと期待が高まっていたが、その時期にアウトバーストの兆候は見られませんでした。ところが、2015年6月中旬から7月初旬にかけて、この天体はアウトバーストを起こし、世界中の観測天文学者の関心を集めることとなりました。

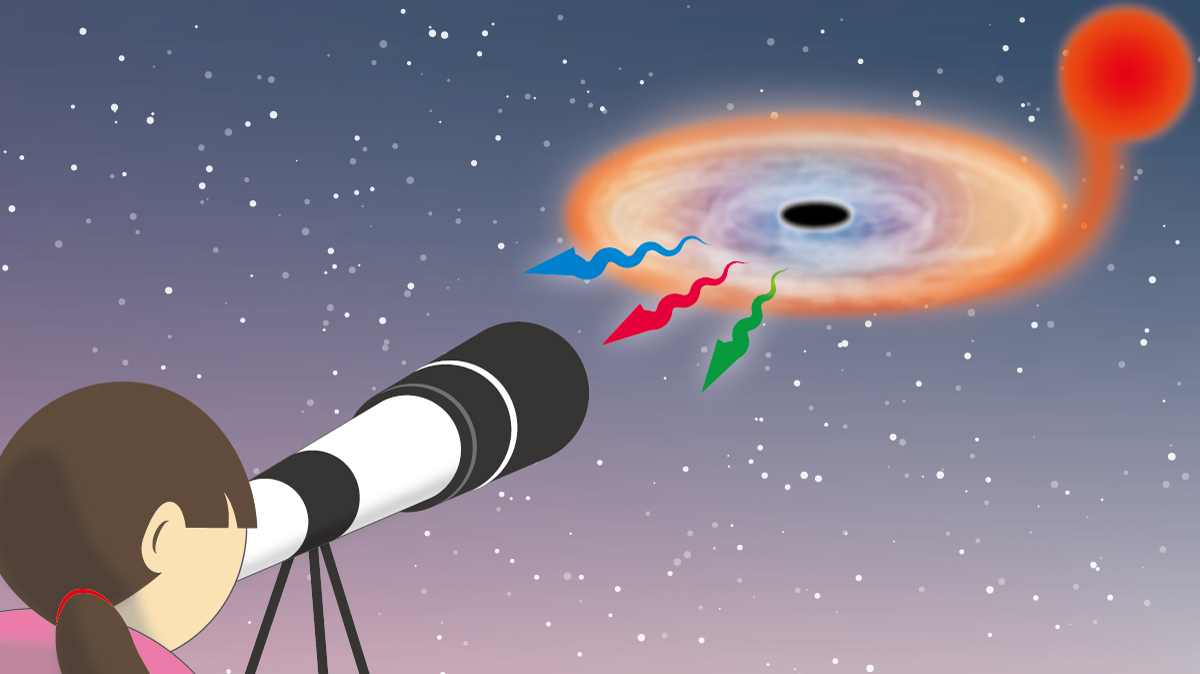

ブラックホールX線連星と、その可視観測のイメージ図。(C)小野英理/京都大学

【論文に関する情報】

<タイトル>

「Repetitive Patterns in Rapid Optical Variations in the Nearby Black-hole Binary V404 Cygni」

<著者>

著者: 木邑真理子, 磯貝桂介, 加藤太一, 上田佳宏 (京都大学), 中平聡志 (JAXA), 志達めぐみ (理研), 榎戸輝揚, 堀貴郁, 野上大作 (京都大学), Colin Littlefield (Wesleyan University、アメリカ), 石岡涼子, Ying-Tung Chen, Sun-Kun King, Chih-Yi Wen, Shiang-Yu Wang, Matthew J. Lehner, Megan E. Schwamb, Jen-Hung Wang, Zhi-Wei Zhang (Institute of Astronomy and Astrophysics, Academia Sinica、台湾), Charles Alcock (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics、アメリカ), Tim Axelrod (University of Arizona、アメリカ), Federica B. Bianco (New York University、アメリカ), Yong-Ik Byun (Yonsei University、韓国), Wen-Ping Chen (National Central University、台湾), Kem H. Cook (Institute of Astronomy and Astrophysics, Academia Sinica、台湾), Dae-Won Kim (Max Planck Institute、ドイツ), Typhoon Lee (Institute of Astronomy and Astrophysics, Academia Sinica、台湾), Stuart L. Marshall (Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology (KIPAC), Stanford University、アメリカ), Elena P. Pavlenko, Oksana I. Antonyuk, Kirill A. Antonyuk, Nikolai V. Pit, Aleksei A. Sosnovskij, Julia V. Babina, Aleksei V. Baklanov (Crimean Astrophysical Observatory、クリミア), Alexei S. Pozanenko, Elena D. Mazaeva (Space Research Institute of the Russian Academy of Sciences、ロシア), Sergei E. Schmalz (Leibniz Institute for Astrophysics、ドイツ), Inna V. Reva (Fesenkov Astrophysical Institute、カザフスタン), Sergei P. Belan (Crimean Astrophysical Observatory、クリミア), Raguli Ya. Inasaridze (Ilia State University、アメリカ), Namkhai Tungalag (Mongolian Academy of Sciences、モンゴル), Alina A. Volnova, Igor E. Molotov (Space Research Institute of the Russian Academy of Sciences、ロシア), Enrique de Miguel (Universidad de Huelva、スペイン), 笠井潔 (スイス), William L. Stein (アメリカ), Pavol A. Dubovsky (Vihorlat Observatory、スロバキア), 清田誠一郎 (千葉), Ian Miller (イギリス), Michael Richmond (Rochester Institute of Technology、アメリカ), William Goff (ギリシャ), Maksim V. Andreev (Russian Academy of Sciences、ロシア), 高橋弘允 (広島大学), 小路口直冬, 杉浦裕紀, 竹田奈央, 山田英史, 松本桂 (大阪教育大学), Nick James (イギリス), Roger D. Pickard (The British Astronomical Association, Variable Star Section (BAA VSS)、イギリス), Tams Tordai (Hungarian Astronomical Association、ハンガリー), 前田豊 (長崎), Javier Ruiz (Observatorio de Cantabria、スペイン), 宮下敦 (成蹊気象観測所、東京), Lewis M. Cook (Center for Backyard Astrophysics、アメリカ), 今田明 (京都大学) & 植村誠 (広島大学)

<掲載雑誌>

Nature(1月6日18時(ロンドン時間)公開)、doi: 10.1038/nature16452

【お問い合わせ先】

植村誠(うえむら まこと) 広島大学 宇宙科学センター 准教授

Tel:082-424-5765

E-mail: uemuram*hiroshima-u.ac.jp(注:*は半角@に置き換えてください)

Home

Home