東京大学 大学院総合文化研究科 広域科学専攻

准教授 内田 さやか

広島大学 大学院先進理工系科学研究科 応用化学プログラム

教授 定金 正洋

TEL: 082-424-4456

E-mail: sadakane09*hiroshima-u.ac.jp (注: *は半角@に置き換えてください)

近年、化石燃料に依存しない持続可能な社会の構築、深刻化する地球温暖化問題の解決手段の一つとして、水素をエネルギー源とする水素社会への移行が注目を浴びています。なかでも燃料電池は、水素と空気中の酸素との化学反応を利用して電気を取り出すシステムであり、水素利用における最重要技術の一つです。しかし、反応により生成した水素イオン (注1) の伝導を担う電解質材料には、性能および環境面で、多くの課題があります。

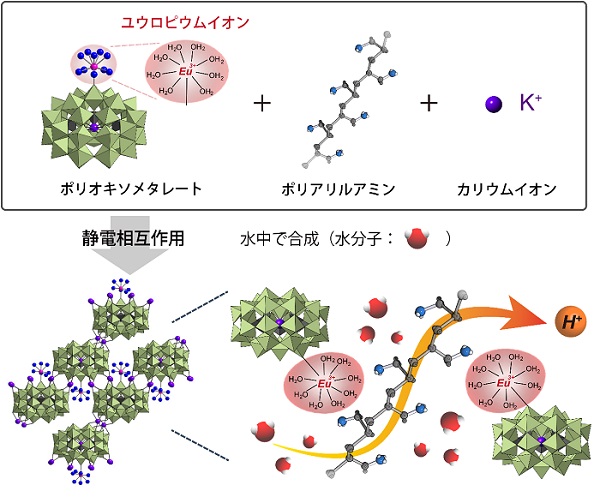

東京大学大学院総合文化研究科 内田さやか准教授、広島大学大学院先進理工系科学研究科定金正洋教授、英国ニューカッスル大学 John Errington 教授らの研究グループは、新たな電解質材料の構成ブロックとして、金属酸化物クラスター (ポリオキソメタレート、図1)(注2)に着目しました。ポリオキソメタレートは、高い水素イオン伝導性を示すことが知られているものの、水蒸気や熱への耐性が低いという欠点があります。本研究では、ポリオキソメタレートを希土類イオン (注3) (ユウロピウムイオン、図1) と結合させたのち、カリウムイオン (注4) との間に働く静電相互作用 (注5) によりナノ細孔 (注6) を有するイオン結晶 (注7) を構築しました。そのナノ細孔内に、ポリマー (注8) (ポリアリルアミン、図1) と水分子を閉じ込め、水分子が配位数 (注9) の大きな希土類イオンに結合できることを生かし、高い構造安定性と水素イオン伝導性を両立できることを明らかにしました (図1)。得られたイオン結晶は、フッ素や硫黄を含まない環境に優しい固体電解質材料として、燃料電池や水電解などの水素エネルギーシステムへの応用が期待されます。

本研究は、日本学術振興会 (JSPS) 研究拠点形成事業 (Core-to-Core Program)「先進エネルギー材料を指向したポリオキソメタレート科学国際研究拠点」(代表:広島大学大学院先進理工系科学研究科 定金正洋教授) の一環として行われました。

【背景】

近年、化石燃料に依存しない持続可能な社会の構築、深刻化する地球温暖化問題の解決手段の一つとして、水素をエネルギー源とする水素社会への移行が注目を浴びています。なかでも燃料電池は、水素と空気中の酸素の化学反応を利用して電気を取り出すシステムであり、水素利用における最重要技術の一つです。しかし、反応により生成した水素イオンの伝導を担う電解質は、アモルファス材料 (注10) が多いために組成-構造-性能の相関が不明瞭で性能向上の指針が得られにくく、さらに、フッ素や硫黄など環境に有害な元素を含むためにリサイクルや廃棄処理に問題があるなど、性能面、環境面で多くの課題があります。

【研究内容】

本研究にて、新たな電解質材料の構成ブロックとして用いたポリオキソメタレートは、高い水素イオン伝導性を示すことが知られているものの、水蒸気や熱への耐性が低いという欠点があります。この欠点を克服するため、配位数が大きく多数の水分子を安定に結合できる希土類イオン、さらに、水素イオンの伝導経路を構築するポリアリルアミンを用い、組成-構造-性能の相関が明確な材料を合成することを目的としました。得られた結晶の構造解析の結果、希土類イオンがポリオキソメタレートに直接結合し、カリウムイオンとの間に働く静電相互作用によりイオン結晶が構築され、結晶のナノ細孔にはポリアリルアミンと水分子が含まれることがわかりました。交流インピーダンス法 (注11) により、得られた結晶が実用化材料に匹敵する高い水素イオン伝導性 (>10–2 S cm–1) を示すことがわかりました。さらに、X線吸収微細構造 (注12) 、赤外分光法 (注13) により、ラマン分光法 (注14) により、希土類イオン、ポリアリルアミンと水分子がナノ細孔中で密な水素結合 (注15) ネットワークを形成し、水素イオンの輸送を協同して担うことが明らかになりました。以上、ポリオキソメタレート・希土類イオン・ポリマーが結晶内で協奏することにより、高い構造安定性と水素イオン伝導性を両立する固体電解質材料の開発に成功しました。

【今後の予定】

無機物 (ポリオキソメタレートと希土類イオン) と有機物 (ポリマー) の双方の特長を生かした、フッ素や硫黄を含まない環境に優しい固体電解質として、燃料電池や水電解などの水素エネルギーシステムへの応用が期待されます。

(注1) 水素イオン

水素原子が電子一個を失った一価の陽イオン。H+と表し、陽子に等しい。

(注2) 金属酸化物クラスター

金属酸化物の分子状のイオン種であり、英語でpolyoxometalate (ポリオキソメタレート) と呼ばれ、一般に負電荷を有する陰イオンである。

(注3) 希土類イオン

希土類元素は、周期表の3族に分類されているスカンジウム、イットリウムとランタノイドの総称である。ランタノイドは原子番号57のランタンから原子番号71のルテチウムまでの15元素の総称である。本研究では、原子番号63のユウロピウム原子が電子3つを失った3価の陽イオンEu3+を用いた。

(注4) カリウムイオン

カリウム原子が電子1個を失った1価の陽イオン。K+と表す。

(注5) 静電相互作用

一般に化学では、正電荷を持つ陽イオンと負電荷を持つ陰イオンとの間に働く引力に基づく相互作用をさす。

(注6) イオン結晶

陽イオンと陰イオンとの静電相互作用 (注5) により構築される結晶

(注7) ナノ細孔

ナノメートルは10億分の1メートルのこと。細孔は多孔質材料が持つ微細な空孔のこと。したがって、ナノ細孔とは、ナノサイズの細孔のことをさす。

(注8) ポリマー

複数のモノマー (単量体) が結合して鎖状になること (重合) によってできた化合物のこと。ポリアリルアミンは、図1に示すアリルアミンモノマーが重合した化合物である。

(注9) 配位数

注目する原子やイオンと結合する原子の数をさす。本研究で用いたユウロピウムイオンは9配位である。

(注10) アモルファス材料

原子、イオンや構成ブロックの配列に規則性がなく、結晶のような長距離秩序が無い状態をさす。

(注11) 交流インピーダンス法

交流回路における電圧と電流の比のこと。単位は、直流回路の抵抗と同じΩ (オーム) が使われ、数値が大きいほど電流が流れにくく、小さいほど流れやすいことを示す。

(注12) X線吸収微細構造

測定対象の物質にX線を照射して得られる吸収スペクトルを解析する手法であり、X線吸収原子の電子状態や周辺構造 (配位数 (注9) や結合距離) に関する情報が得られる。

(注13) 赤外分光法

測定対象の物質に赤外線を照射して得られる透過光を分光してスペクトルを得る手法であり、対象とする分子の構造や状態に関する情報が得られる。

(注14) ラマン分光法

測定対象の物質に単色光を照射すると、大部分は入射光と同じ波長として散乱されるが一部散乱光とは異なる波長をもつ光 (ラマン散乱) が観測される。ラマン散乱の波長や強度より、対象とする分子の構造や状態に関して、赤外分光法 (注13) と相補的な情報が得られる。

(注15) 水素結合

水素結合弱い陽性を帯びた水素 (注1の水素イオンに近い状態) と、近傍に位置した窒素や酸素との間に働く引力的な相互作用をさす。

図1 イオン結晶の構成要素 (上)、結晶構造 (左下) と水素イオン (H+) 伝導機構 (右下)。

東京大学 大学院総合文化研究科 広域科学専攻

准教授 内田 さやか

広島大学 大学院先進理工系科学研究科 応用化学プログラム

教授 定金 正洋

TEL: 082-424-4456

E-mail: sadakane09*hiroshima-u.ac.jp (注: *は半角@に置き換えてください)

掲載日 : 2021年04月20日

Copyright © 2003- 広島大学