<研究に関すること>

広島大学大学院人間社会科学研究科 特任助教 山本 一希

Tel:080-8363-7300

E-mail:kazuymmt@hiroshima-u.ac.jp

広島大学大学院人間社会科学研究科 教授 中尾 敬

E-mail:tnakao@hiroshima-u.ac.jp

(*は半角@に置き換えてください)

広島大学大学院人間社会科学研究科の山本一希特任助教(本研究公表当時は、日本学術振興会特別研究員)と中尾敬教授は、仮想現実(VR)技術を用いた実験により、仮想身体を「腹痛を感じている自分の身体」と解釈する操作を行った場合に、その仮想身体に対する身体所有感(自分の身体であると感じる感覚)が弱くなることを明らかにしました。これは私たちの身体に対する認知的解釈(トップダウン処理)(※1)が身体所有感に影響を与えることを示す新たな知見です。

本研究は、科学雑誌「Frontiers in Psychology」に2024年12月23日付で掲載されました(論文タイトル: The manipulation of top-down interpretation as one's symptomatic body reduces the sense of body ownership、DOI: 10.3389/fpsyg.2024.1399218)。

私たちは通常、自分の身体が自分のものであることを当然のように感じています。この感覚は「身体所有感」と呼ばれ、自己と他者・物体との区別や、危険からの回避など、日常生活に不可欠なものです。しかし、この感覚が弱まる「離人症」と呼ばれる症状に悩む人々も存在します。この病理の診断基準を満たすほどの有病率は約2%と言われていますが,成人全体の約半数は,少なくとも生涯で一度は離人症状を経験するとされています。

これまでの研究では、身体所有感は主に視覚と触覚の同期など、外部刺激からの入力(ボトムアップ処理)(※2)によって形成されることが知られていました。例えば、ラバーハンド錯覚の実験(Botvinick & Cohen, 1998)では、参加者の目の前にゴム製の手を置き、参加者の実際の手(見えないように隠されている)とゴム手を同時に刷毛で撫でると、次第にゴム手が自分の手であるかのような感覚が生じることが示されています。同様に、フルボディ錯覚の実験(Lenggenhager et al., 2007)では、参加者が見ている仮想身体と参加者自身の身体が同期的に触れられることで、仮想身体を自分の身体として感じるようになります。これらの実験は、視覚と触覚という感覚入力の同期が身体所有感の形成に重要であることを示しています。

しかし、私たちの身体への解釈(トップダウン処理)(※1)、つまり意識的な思考や期待、信念が身体所有感にどのような影響を与えるかについては、まだ十分に研究されていませんでした。

研究グループは、VR環境内でのフルボディ錯覚を用いた実験を行いました。フルボディ錯覚とは、視覚と触覚の同期的な刺激により、仮想身体に対して「これは私の身体である」という感覚、つまり身体所有感が新たに生成されるプロセスです。本研究では、この「身体所有感の形成プロセス」に、トップダウン的な解釈がどう影響するかを調べています。

参加者はVRヘッドセットを装着し、目の前に表示された仮想身体の背中を見ながら、自分の背中と仮想身体の背中が同時に触れられる体験をします。

実験では、参加者に2つの条件で仮想身体を解釈するよう指示しました:

・ 「これは自分の身体である」(ニュートラル条件)

・ 「これは腹痛を感じている自分の身体である」(否定的解釈条件)

その後、仮想身体の背中にナイフが刺さるという恐怖刺激を提示し、参加者の皮膚電気反応(SCR)を測定しました。この反応は、参加者が仮想身体をどれだけ「自分の身体」として感じているかを示す指標となります。

結果として、否定的解釈条件(腹痛を感じている状態)では、ニュートラル条件に比べてSCRの値が有意に低く、フルボディ錯覚(視覚触覚刺激の統合による仮想身体への身体所有感の形成)が抑制される傾向が観察されました。また、離人症傾向が高い参加者ほど、ニュートラル条件でのフルボディ錯覚が弱い傾向も部分的に観察されました。

この研究の理論的背景として重要なのは、先行研究(Hunter et al., 2003)で示された知見です。この研究では、離人症の人々は自分の症状のある身体に対して否定的な解釈を持つ傾向があり、これが身体所有感の欠如につながる可能性が示唆されています。

本研究の結果は、この理論に一貫しており、私たちの身体に対する認知的解釈が身体所有感に影響を与えることを示唆しています。つまり、自分の身体を腹痛などの否定的状態として解釈することが、その身体を「自分のもの」と感じる能力を低下させる可能性があるのです。離人症傾向の高い人がニュートラル条件でもフルボディ錯覚が弱かった理由として、彼らが日常的に自己身体に対して否定的な解釈を持っている可能性が考えられます。

本研究は、否定的な身体解釈が身体所有感を抑制する可能性を示しましたが、この抑制が純粋に否定的な解釈によるものなのか、実際の身体状態と仮想身体の状態の差異によるものなのかは、今後さらなる研究が必要です。

研究グループは今後、さまざまな種類の身体解釈(否定的、中立的、肯定的)の影響を比較検討する実験を計画しています。

これらの研究は、離人症など身体所有感の障害を持つ人々への理解を深め、効果的な介入法の開発につながる可能性があります。特に認知的解釈に焦点を当てたアプローチは、新たな治療法の理論的基盤となることが期待されます。

※1 トップダウン処理

知識や経験、期待、信念などの内的要因をもとに、情報を解釈すること。

※2 ボトムアップ処理

外部からの感覚情報(視覚や触覚など)を基盤として処理が行われること。

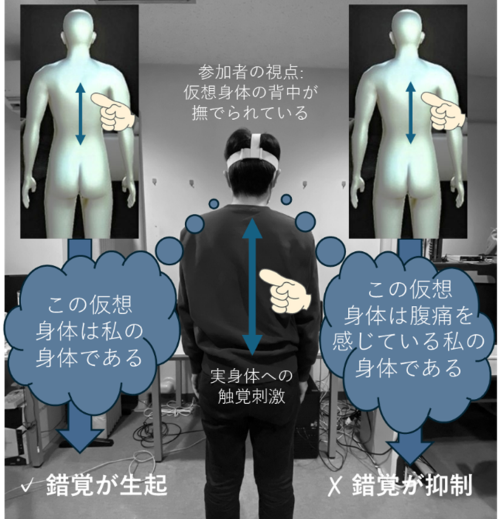

図1 フルボディ錯覚実験:トップダウン解釈の操作による影響

参加者はVRゴーグルを通して仮想身体を見ながら背中への触覚刺激を受けます。左側の「この仮想身体は私の身体である」という中立的な解釈条件では錯覚が生起しますが、右側の「この仮想身体は腹痛を感じている私の身体である」という否定的解釈条件では錯覚が抑制されました。

Botvinick, M., & Cohen, J. (1998). Rubber hands ‘feel’touch that eyes see. Nature, 391(6669), 756-756.

Lenggenhager, B., Tadi, T., Metzinger, T., & Blanke, O. (2007). Video ergo sum: manipulating bodily self-consciousness. Science, 317(5841), 1096-1099.

Hunter, E. C. M., Phillips, M. L., Chalder, T., Sierra, M., & David, A. S. (2003). Depersonalisation disorder: a cognitive–behavioural conceptualisation. Behaviour Research and Therapy, 41(12), 1451-1467. doi: 10.1016/S0005-7967(03)00066-4

<研究に関すること>

広島大学大学院人間社会科学研究科 特任助教 山本 一希

Tel:080-8363-7300

E-mail:kazuymmt@hiroshima-u.ac.jp

広島大学大学院人間社会科学研究科 教授 中尾 敬

E-mail:tnakao@hiroshima-u.ac.jp

(*は半角@に置き換えてください)

掲載日 : 2025年04月23日

Copyright © 2003- 広島大学