広島大学原爆放射線医科学研究所 教授 渡邊 朋信

E-mail:twatanabe@hiroshima-u.ac.jp

理化学研究所 広報部 報道担当

Tel: 050-3495-0247

Email: ex-press@ml.riken.jp

広島大学医学部4回生(研究当時)宮崎夏帆さんと同学原爆放射線医科学研究所、藤田英明助教、同学大学院統合生命科学研究科安田恭大助教、株式会社宇和島プロジェクト才木康司さん、および、渡邉朋信教授(理化学研究所生命機能科学研究センター・チームディレクター)らの研究グループは、生物が本来持っている蛍光(自家蛍光)を詳細に解析することにより、鮮魚の鮮度を非破壊的かつ定量的に評価できる可能性を調査し、少なくとも、トラウトサーモン、マダイ、ブリの3魚種に共通する蛍光成分を同定しました。

本研究成果により、鮮度評価の信頼性を魚種に依存せず向上させることが可能となり、水産業全体の品質管理の標準化に貢献することが期待されます。

本研究成果は、 2025 年7月25日に国際学術誌「Food Chemistry」 に掲載されました。

生食文化の広がりにより、魚の鮮度評価は専門業者だけでなく一般消費者にとっても関心の高いテーマとなっています。これまでは、熟練した職人の“目利き”によって鮮度が判断されてきましたが、日本国内ではその担い手不足が深刻な社会課題となりつつあります。このような背景から、鮮度をより客観的かつ定量的に評価する技術の必要性が高まっており、AIと画像解析を用いた自動判定システムの開発が国内外で進められています。

そうした技術開発の中で、魚の内部状態の変化を非破壊で検出できる手法として「自家蛍光スペクトル」に注目が集まっています。「自家蛍光」とは、外部から色素などを追加することなく、物質や細胞自体が光を発する性質のことで、その光の波長を「自家蛍光スペクトル」といいます。しかしながら、こういった光を用いた計測は、光の照射条件や個体差、魚種間の成分構成の違いに左右されやすく、一般化された鮮度指標としての運用には課題が残っていました。

特に、これまでの多くの研究は単一の魚種に限定されており、異なる条件下で得られた結果を比較しているため、汎用性の高い評価モデルの確立には不十分でした。そこで本研究では、同一条件下で複数魚種の自家蛍光を測定・比較し、共通する変化成分の抽出を目指しました。

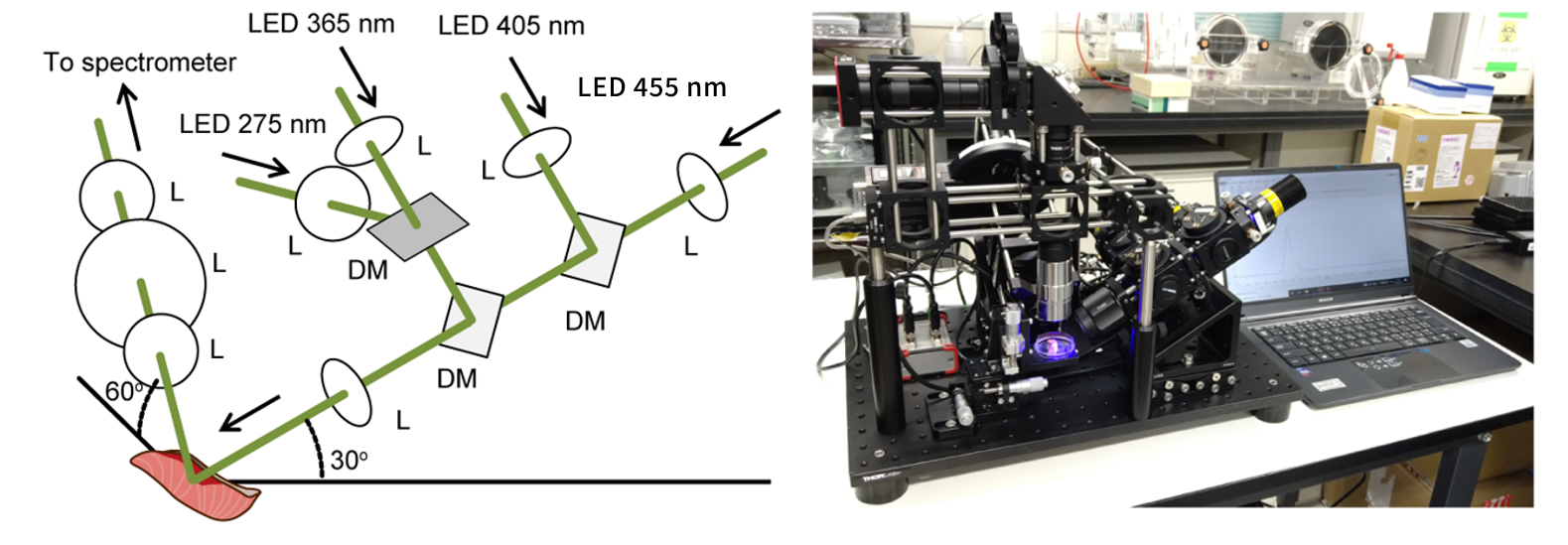

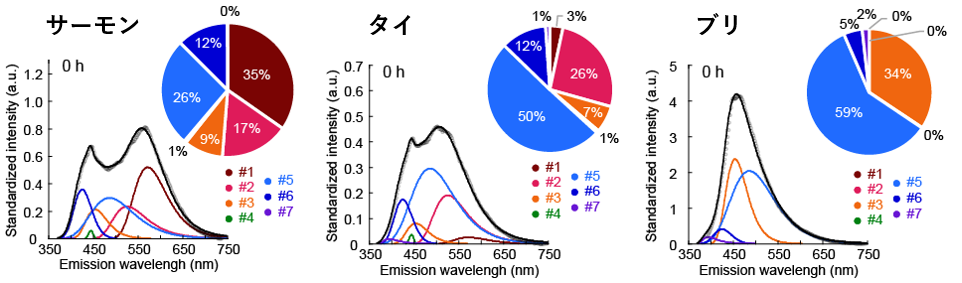

そこで本研究では、トラウトサーモン・マダイ・ブリの切り身を同一条件下で冷蔵保存し、4種類の波長(275、365、405、455 nm)で励起した自己蛍光スペクトルを時間経過とともに測定しました(図1)。得られたスペクトルデータに対して、主成分分析(PCA)・非負値行列因子分解(NMF)・非対称ガウス分布によるカーブフィッティングを用いて解析を行い、スペクトルの変化要因を分解・定量化しました(図2)。

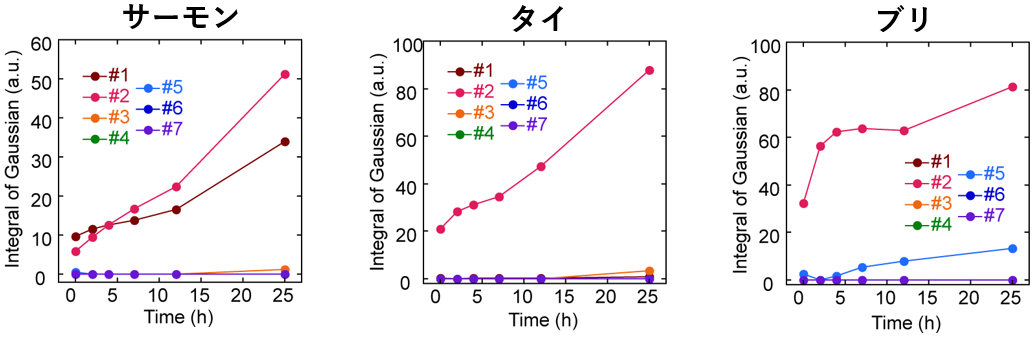

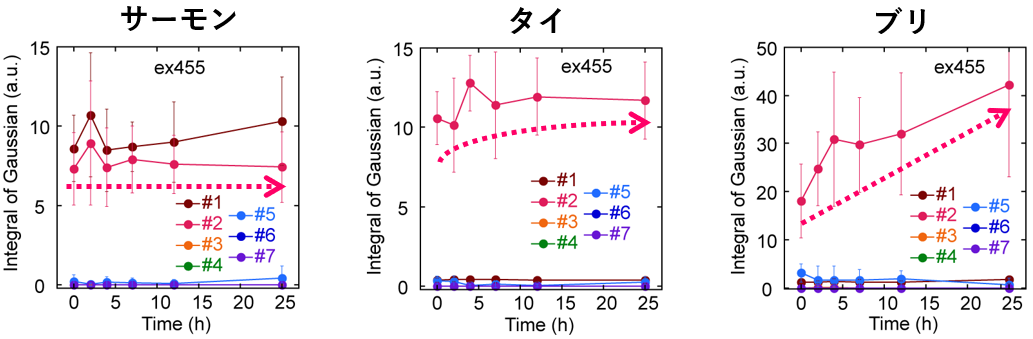

それぞれの手法における特徴と効果を比較検討するとともに、魚種に依存しない共通の変化成分の抽出を試みた結果、特に455 nmの励起条件において、約540 nm付近の蛍光(FAD=フラビンアデニンジヌクレオチドの酸化に由来)が、3魚種すべてにおいて保存時間とともに一貫して増加することが明らかとなりました(図3)。これは、鮮度の低下(酸化)の進行を示す普遍的な指標となる可能性を示唆しています。

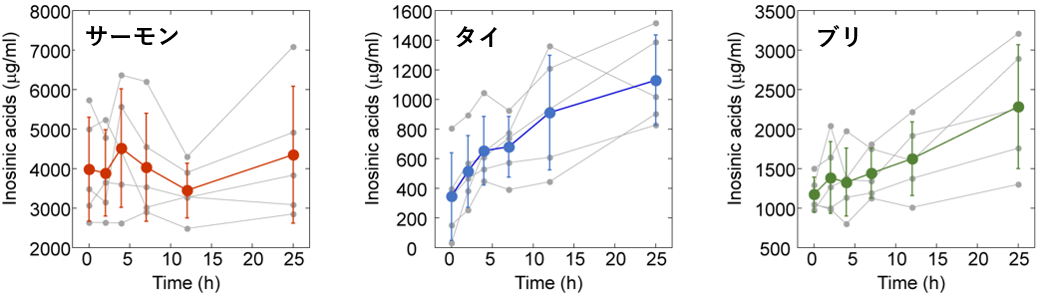

一方で、このFAD由来の蛍光の変化と、うま味成分であるイノシン酸(IMP)の生成量との間に明確な相関は認められませんでした(図4)。これは、IMPの前駆体であるアデノシン三リン酸(ATP)の分解経路と、FADの酸化が異なる代謝経路を経ていることを示しており、自家蛍光スペクトルを用いた「うま味成分」の推定には限界があることが明らかとなりました。

さらに、抗酸化成分であるアスタキサンチンを多く含むトラウトサーモンでは、FAD由来の蛍光の増加が抑えられており、抗酸化物質の有無が酸化の進行やスペクトル変化に影響を及ぼすことも確認されました(図5)。

本研究は、魚種間で共通する酸化指標の探索と、自己蛍光スペクトルの実用的活用に向けた一歩です。今後は、より多くの魚種および保存条件での検証を進め、普遍的な自己蛍光解析モデルの構築を目指します。また、AIとの統合や携帯型デバイスへの応用により、流通・販売現場や消費者による鮮度判定が可能になる社会実装が期待されます。加えて、抗酸化物質と蛍光挙動の関係解析を深めることで、栄養評価との連携も期待されます。

図1.実験模式図(左)と分光計測に用いた自作顕微鏡システム(右)

図2.各魚種における波長365nnmで励起した時の自家蛍光スペクトルとスペクトル分解解析の結果。

図3.各魚種におけるスペクトル分解解析の結果。分解した成分の25℃保存下での時間変化を示したグラフ。#2(ピンク)がFAD由来の蛍光。

図4.各魚種における冷蔵(4℃)保存中のイノシン酸産生量を示すグラフ。

図5.各魚種におけるスペクトル分解解析の結果。分解した成分の4℃保存下での時間変化を示したグラフ。#2(ピンク)がFAD由来の蛍光。

① 自家蛍光(Autofluorescence)

物質が外部の蛍光色素を使わなくても、特定の波長の光を当てると自然に発光する性質。生体分子(例:NADH、フラビン、コラーゲンなど)がこの性質を持ち、非侵襲的な可視化・定量に応用される。

② 主成分分析(PCA)・非負値行列因子分解(NMF)・非対称ガウス分布によるカーブフィッティング

PCA:多次元データを少数の軸(主成分)に要約し、データ構造を簡潔に把握する手法。次元削減やクラスタリング前処理によく使われる。

NMF:すべての値が0以上の行列を、2つの低次元非負行列に分解する解析法。成分の“意味”が保たれやすく、画像やスペクトル解析に有用。

非対称ガウス分布によるカーブフィッティング:左右対称でないピークを持つ分布(例:蛍光スペクトル)をモデル化する手法。ピークの位置・幅・非対称性を定量化できる。

③ フラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)・フラビン類

FAD(Flavin Adenine Dinucleotide):酵素反応で電子の受け渡しを担う補酵素。酸化還元反応に重要で、自家蛍光性を持つ。

フラビン類(Flavins):FADやFMNなど、イソアロキサジン環を含むビタミンB2誘導体の総称。多くは自家蛍光性を持つ。

④ イノシン酸(Inosine Monophosphate, IMP)

核酸を構成するヌクレオチドの一種で、うま味成分としても知られる。筋肉組織中でアデノシン三リン酸(ATP)が分解されて生成され、肉の味の指標として用いられる。

⑤ アデノシン三リン酸(ATP, Adenosine Triphosphate)

生体内でのエネルギー源のひとつ。細胞活動に必要なエネルギーを蓄え、必要に応じて供給する。構造的にはアデニン+リボース+三つのリン酸から成る。

⑥ アスタキサンチン(Astaxanthin)

カロテノイド系色素の一種で、強力な抗酸化作用を持つ。エビやサケの赤色色素としても知られ、食品・化粧品・医療分野で注目されている。

広島大学原爆放射線医科学研究所 教授 渡邊 朋信

E-mail:twatanabe@hiroshima-u.ac.jp

理化学研究所 広報部 報道担当

Tel: 050-3495-0247

Email: ex-press@ml.riken.jp

掲載日 : 2025年08月08日

Copyright © 2003- 広島大学