広島大学 大学院先進理工系科学研究科

宮原 正明(みやはら まさあき)准教授

Tel:082-424-7461 FAX:082-424-0735

E-mail:miyahara@hiroshima-u.ac.jp

(*は半角@に置き換えてください)

本研究成果のポイント

- 小惑星リュウグウの粒子から、カリウムを含む鉄ニッケル硫化鉱物「ジャーフィシャー鉱(1)(djerfisherite)」を世界で初めて確認。

- ジャーフィシャー鉱は、リュウグウのような低温・水質変成を受けた環境では生成しないとされる、極めて特異な鉱物。

- この発見は、リュウグウの内部にカリウムに富む流体が存在した高温かつ還元的な局所環境があったか、もしくは外来天体由来の物質が混入していた可能性を示唆する重要な証拠となる。

概要

広島大学を中心とする研究チームは、小惑星リュウグウから回収された粒子の中に、これまで予想されていなかった鉱物「ジャーフィシャー鉱(djerfisherite)」を発見しました。ジャーフィシャー鉱は、カリウムを含む鉄ニッケルの硫化鉱物で、これまでに高温・還元的な環境で形成されるエンスタタイトコンドライト(2)やオーブライト(3)隕石からしか見つかっておらず、リュウグウやそれに類似したCIコンドライト(4)では未報告の鉱物です。

研究チームは、リュウグウから採取された粒子(試料番号:C0105-042)を電子顕微鏡で詳しく観察し、この鉱物を発見しました。ジャーフィシャー鉱がリュウグウに存在する理由として、以下の2つの仮説が考えられています:

1)外部由来説:別の隕石(エンスタタイトコンドライトやオーブライト)の破片がリュウグウの母天体に取り込まれた。

2)内部生成説:リュウグウの内部に一部だけ高温で還元的、かつカリウムに富む流体環境が存在し、そこで生成された。

現在のところ、この鉱物の起源を直接特定するための同位体分析などのデータは得られておらず、どちらの仮説が正しいかは明らかではありません。しかし、この発見は、リュウグウの内部が一様な環境ではなく、化学的に複雑な構造を持っていた可能性を示唆する重要な成果といえます。

本研究成果は、2025年5月28日付で国際学術誌 Meteoritics & Planetary Science に掲載されました。

論文情報

【論文タイトル】Djerfisherite in a Ryugu grain: A clue to localized heterogeneous conditions or material mixing in the early solar system

【著者】Masaaki Miyahara, Takaaki Noguchi, Akira Yamaguchi ほか

【DOI】10.1111/maps.14370

背景

小惑星リュウグウから回収された粒子は、地球に落下する隕石の中でも最も“始原的”なタイプとされる「CIコンドライト」と非常によく似た特徴を持っています。CIコンドライトは、太陽系が誕生して間もない時期に形成され、過去に水の影響を強く受けていることが知られています。その結果、内部の鉱物が溶けたり変質したりしており、これまでの研究から太陽系初期における水の働きや化学環境の変遷についての重要な手がかりが得られてきました。

CIコンドライトの大きな特徴の一つは、ナトリウム(Na)やカリウム(K)といったアルカリ元素を多く含む鉱物が非常に少ないことです。これは、過去の水質変成によってこれらの成分が溶け出してしまったためと考えられています。ところが近年、リュウグウ粒子の中には、アルカリ成分を多く含む鉱物や痕跡が存在する可能性が明らかになってきました。たとえば、2023年の研究では、ある粒子にナトリウムが高濃度で存在する領域が見つかり、これは元々水酸化ナトリウム(NaOH)として存在していた可能性が指摘されています(※1)。さらに別の粒子では、ナトリウムの炭酸塩・塩化物・硫酸塩が報告されており、リュウグウの母天体には、塩分を含むアルカリ性の水が存在していたと考えられています(※2)。

今回の研究では、これらの知見をふまえ、カリウムを含む鉱物がリュウグウに存在するかどうかを明らかにするため、C0105という粒子を詳細に分析しました。この調査により、リュウグウ内部に存在していた未知の化学環境や、外部天体由来の物質の混入など、太陽系初期の物質進化や形成過程に関する新たな情報が得られると期待されます。

研究成果の内容

リュウグウから回収された粒子(試料番号:C0105-042)は、外見上は他の粒子と変わらないものでしたが(図1)、極薄に加工した試料を透過型電子顕微鏡(5)で詳しく調べたところ、「ジャーフィシャー鉱(djerfisherite)」という極めて小さな鉱物(幅1マイクロメートル以下)が見つかりました(図2)。この鉱物は、カリウムを含む鉄ニッケルの硫化物であり、周囲には粘土鉱物、磁鉄鉱(マグネタイト)、磁硫鉄鉱(ピロータイト)などが共存していました。

ジャーフィシャー鉱は、これまでエンスタタイトコンドライトやオーブライトといった、太陽系内でも特に高温かつ酸素の少ない(還元的な)環境で形成された隕石でしか報告されていない鉱物です。これに対し、リュウグウやCIコンドライトは、水の影響を強く受けた低温環境で形成されたとされており、まったく異なる成り立ちを持ちます。たとえるなら、北極の海に熱帯魚が泳いでいるような、不自然な状況と言えるでしょう。

リュウグウは、太陽系が誕生してから約180万〜290万年後に形成された母天体(より大きな天体)の一部と考えられています(※3)。この母天体は、水や二酸化炭素が氷として存在する外太陽系で形成され、その内部では放射性元素の崩壊によって発生した熱で氷がゆっくりと溶け出したと推定されています。ただし、その際の温度はおおよそ50℃以下とされています。

一方、ジャーフィシャー鉱を含むエンスタタイトコンドライトやオーブライトの母天体は、太陽に近い内側の高温領域で形成されました。ここでは、高温ガスから鉱物が直接結晶化したと考えられており、ジャーフィシャー鉱はそのような環境で生成されたとされています。また、地球上でも同様に還元的な環境にあるアルカリ性貫入岩やキンバーライトなどからごく少量見つかっており、カリウムを含む熱水が鉄ニッケル硫化物と反応することで、350℃以上で生成されることが合成実験から確認されています。

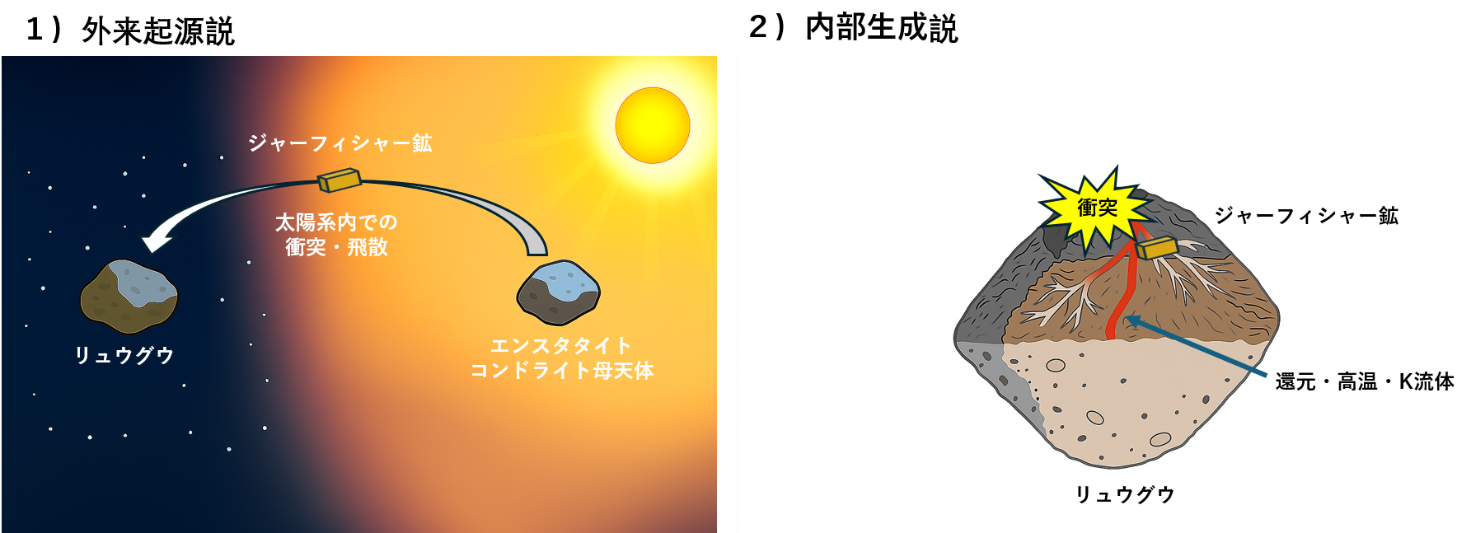

これらの知見をふまえ、研究チームは今回の発見に対して次の2つの仮説を立てています(図3):

1)外来起源説

別の天体、たとえばエンスタタイトコンドライトの母天体が衝突によって破壊さ

れ、その破片が太陽系内を外側に移動してリュウグウの母天体に取り込まれた可

能性。

2)内部生成説

リュウグウ内部に、何らかの要因(たとえば衝突)で局所的に高温かつ還元的な

環境が形成され、カリウムを含む熱水や蒸気が鉄硫化物(ピロータイトなど)と

反応してジャーフィシャー鉱が生成された可能性。

現時点では決定的な証拠はなく、鉱物の同位体組成(7)などの分析も今後の課題ですが、粒子の周囲の組織が乱れていないことや鉱物の状態から、リュウグウ内部で生成されたという「内部生成説」の方が有力と考えられます。

今後の展開

今回リュウグウの粒子からジャーフィシャー鉱が発見されたことは、太陽系が誕生して間もない頃、成り立ちの異なる物質が混ざり合っていた可能性を示唆しています。あるいは、リュウグウ内部にこれまで見落とされていた“局所的に特殊な化学環境”が存在していたとも考えられます。

この発見は、リュウグウが一様な組成を持つとされてきた従来の見解に再検討を迫るものであり、原始小惑星が内包する化学的・熱的な多様性について、新たな視点を提供します。

現在のところ、ジャーフィシャー鉱の同位体組成や成分起源を特定するための詳細なデータは得られておらず、さらなる分析が今後の重要な課題です。また、他のリュウグウ粒子でも同様の鉱物が検出されれば、太陽系初期の物質循環や天体の熱的履歴の再構築に向けた大きな手がかりとなることが期待されます。

※1 Yamaguchi A., Tomioka N., Ito M., Shirai N., Kimura M., Greenwood R. C., Liu M.-C., McCain K. A., Matsuda N., Uesugi M., Imae N., Ohigashi T., Uesugi K., Nakato A., Yogata K., Yuzawa H., Kodama Y., Hirahara K., Sakurai I., Okada I., Karouji Y., Nakazawa S., Okada T., Saiki T., Tanaka S., Terui F., Yoshikawa M., Miyazaki A., Nishimura M., Yada T., Abe M., Usui T., Watanabe S.-i., and Tsuda Y. (2023) Insight into multi-step geological evolution of C-type asteroids from Ryugu particles. Nature Astronomy 7, 398–405.

※2 Matsumoto T., Noguchi T., Miyake A., Igami Y., Matsumoto M., Yada T., Uesugi M., Yasutake M., Uesugi K., Takeuchi A., Yuzawa H., Ohigashi T., and Araki T. (2024) Sodium carbonates on Ryugu as evidence of highly saline water in the outer Solar System. Nature Astronomy 8, 1536–1543.

※3 Nakamura T., Matsumoto M., Amano K., Enokido Y., Zolensky M. E., Mikouchi T., Genda H., Tanaka S., Zolotov M. Y., Kurosawa K., Wakita S., Hyodo R., Nagano H., Nakashima D., Takahashi Y., Fujioka Y., Kikuiri M., Kagawa E., Matsuoka M., Brearley A. J., Tsuchiyama A., Uesugi M., Matsuno J., Kimura Y., Sato M., Milliken R. E., Tatsumi E., Sugita S., Hiroi T., Kitazato K., Brownlee D., Joswiak D. J., Takahashi M., Ninomiya K., Takahashi T., Osawa T., Terada K., Brenker F. E., Tkalcec B. J., Vincze L., Brunetto R., Aleon-Toppani A., Chan Q. H. S., Roskosz M., Viennet J. C., Beck P., Alp E. E., Michikami T., Nagaashi Y., Tsuji T., Ino Y., Martinez J., Han J., Dolocan A., Bodnar R. J., Tanaka M., Yoshida H., Sugiyama K., King A. J., Fukushi K., Suga H., Yamashita S., Kawai T., Inoue K., Nakato A., Noguchi T., Vilas F., Hendrix A. R., Jaramillo-Correa C., Domingue D. L., Dominguez G., Gainsforth Z., Engrand C., Duprat J., Russell S. S., Bonato E., Ma C., Kawamoto T., Wada T., Watanabe S., Endo R., Enju S., Riu L., Rubino S., Tack P., Takeshita S., Takeichi Y., Takeuchi A., Takigawa A., Takir D., Tanigaki T., Taniguchi A., Tsukamoto K., Yagi T., Yamada S., Yamamoto K., Yamashita Y., Yasutake M., Uesugi K., Umegaki I., Chiu I., Ishizaki T., Okumura S., Palomba E., Pilorget C., Potin S. M., Alasli A., Anada S., Araki Y., Sakatani N., Schultz C., Sekizawa O., Sitzman S. D., Sugiura K., Sun M., Dartois E., De Pauw E., Dionnet Z., Djouadi Z., Falkenberg G., Fujita R., Fukuma T., Gearba I. R., Hagiya K., Hu M. Y., Kato T., Kawamura T., Kimura M., Kubo M. K., Langenhorst F., Lantz C., Lavina B., Lindner M., Zhao J., Vekemans B., Baklouti D., Bazi B., Borondics F., Nagasawa S., Nishiyama G., Nitta K., Mathurin J., Matsumoto T., Mitsukawa I., Miura H., Miyake A., Miyake Y., Yurimoto H., Okazaki R., Yabuta H., Naraoka H., Sakamoto K., Tachibana S., Connolly H. C., Jr., Lauretta D. S., Yoshitake M., Yoshikawa M., Yoshikawa K., Yoshihara K., Yokota Y., Yogata K., Yano H., Yamamoto Y., Yamamoto D., Yamada M., Yamada T., Yada T., Wada K., Usui T., Tsukizaki R., Terui F., Takeuchi H., Takei Y., Iwamae A., Soejima H., Shirai K., Shimaki Y., Senshu H., Sawada H., Saiki T., Ozaki M., Ono G., Okada T., Ogawa N., Ogawa K., Noguchi R., Noda H., Nishimura M., Namiki N., Nakazawa S., Morota T., Miyazaki A., Miura A., Mimasu Y., Matsumoto K., Kumagai K., Kouyama T., Kikuchi S., Kawahara K., Kameda S., Iwata T., Ishihara Y., Ishiguro M., Ikeda H., Hosoda S., Honda R., Honda C., Hitomi Y., Hirata N., Hirata N., Hayashi T., Hayakawa M., Hatakeda K., Furuya S., Fukai R., Fujii A., Cho Y., Arakawa M., Abe M., Watanabe S., and Tsuda Y. (2023) Formation and evolution of carbonaceous asteroid Ryugu: Direct evidence from returned samples. Science 379, eabn8671.

図1.ジャーフィシャー鉱が発見されたリュウグウ粒子の電子顕微鏡像。この図は、リュウグウ粒子の表面構造を走査型電子顕微鏡で撮影したものです。内部を詳細に調べるため、この粒子の一部を集束イオンビーム(6)で薄片化し、透過型電子顕微鏡による観察が行われました。

図2.ジャーフィシャー鉱の透過型電子顕微鏡像。この図の中央部の細長い黒い粒子がジャーフィシャー鉱(大きさは約1マイクロメートル以下)です。

図3.ジャーフィシャー鉱の2つの起源説の概念図。

用語解説

(1)ジャーフィシャー鉱(djerfisherite: K6(Fe, Cu, Ni)25S26Cl)

カリウム(K)を含む鉄とニッケルの硫化鉱物。地球外では、エンスタタイトコンドライトやオーブライトといった、還元的かつ高温な環境で形成された隕石に特徴的に含まれる。地球上でもまれにアルカリ性のマグマが冷えてできた岩石やキンバ

ーライト中に見られる。ニッケル硫化鉱物は、ニッケルの主要な資源のひとつである。そこから得られる金属ニッケルは、ステンレス鋼や電池、各種合金など、現代社会で広く使われている製品の材料として利用されている。

(2)エンスタタイトコンドライト

太陽系の内側、非常に高温かつ還元的な環境でできたと考えられる隕石の一種。ケイ酸塩鉱物であるエンスタタイト(MgSiO₃)を主成分とする。

(3)オーブライト

エンスタタイトを主成分とする希少な隕石。エンスタタイトコンドライトと密接な関係にある。

(4)CIコンドライト

太陽に最も近い化学組成をもつとされる始原的な隕石のグループ。水による強い変質(=水質変成)を受けており、有機物や水に富む鉱物が含まれる。

(5)透過型電子顕微鏡

加速した電子ビームを試料に透過させて観察する高倍率の電子顕微鏡。数ナノメートル以下の微細構造や結晶の配列まで可視化できる。

(6)集束イオンビーム

粒子の一部をナノメートルスケールで削って薄片に加工する装置。電子顕微鏡観察用の試料作製に使われる。

(7)同位体組成

同じ元素でも質量数の異なる原子(同位体)が存在する。その割合(比率)を調べることで、物質の起源や年代などを特定する手がかりが得られる。

Home

Home