Email: koho*office. hiroshima-u.ac.jp (注:*は半角@に変換して送信してください)

大野内 愛 教授

音楽が子どもたちをつなぐ鍵に

私の専門の一つは音楽教育学、特に音楽を通じたインクルーシブ教育です。インクルーシブ教育とは、子ども一人一人が自身の特性に合った環境で、障がいの有無などの違いを超えて一緒に学べる教育のこと。私はイタリアの音楽教育を調査する中で、障がいがある生徒と健常者が音楽を中心にして共に学ぶ中学校に出会いました。そこでは生徒が皆自分の特性に合った楽器を使い、全員で演奏を楽しんでいました。

一方、日本の音楽の授業は障がい者と健常者が共に学んでいるとは言い難い状況です。一朝一夕にインクルーシブ教育を行うことはできませんが、少しでも近づくために、私は有効な授業や指導のあり方を研究しています。楽器を用いたアンサンブルがその鍵となるでしょう。ほとんどのアンサンブルは複数のパートに分かれて演奏するものなので、教員が個人をよく見て特性に合った楽譜と楽器を用意できれば、皆がそれぞれの役割を理解して平等に参加できます。言語コミュニケーションの上手下手にかかわらず、一つの音楽を演奏する喜びでつながれるのも素晴らしい点です。

総合芸術オペラで未来の教育者を育てる

音楽教育学の研究以外にもオペラ歌手として声楽研究を行い、オペラ実習の授業を担当しています。オペラは音楽以外に文学・美術・演劇などの要素を含んだ総合芸術です。実際にステージに立つときは、演出家や脚本家とそれぞれの専門的観点から意見を交換し、より良い解釈や表現方法を研究します。実習の授業では学生に表現の意味を考えて多角的な視点を得てもらうために、教えるのではなく問いかけることを基本として進めています。自身の指導が学生にどう伝わるか、成長に生かされているかについても研究し、指導法を模索しているところです。

オペラを制作する際、学生たちが担う役割は役者・照明・衣装などさまざま。一人一人の特性に応じて役割を決め、協働して舞台を作りあげます。「それぞれができることを行い、一つの芸術を完成させる。その喜びを通してつながる」というのは、私が理想とするインクルーシブ教育に通じます。

私が教える学生のうち、半数以上が将来音楽の先生になります。学生に接するときは個人の適性に合わせた指導を心掛けています。また、自身のインクルーシブ教育研究について言葉を尽くして伝えていくことが、将来的に全ての子どもたちが共に学べる世界につながればと願っています。

オペラ実習で「こうもり」を公演。

より良い音楽のため、本番直前まで考え続ける

PROFILE おおのうち あい

- 大学院人間社会科学研究科音楽文化教育学領域に所属。

- 声楽と音楽教育を研究しながら、オペラ歌手として多数の舞台にも出演している。

〈その他特集ページ〉

- 学長対談

科学ジャーナリスト 元村 有希子 氏

×広島大学学長 越智 光夫

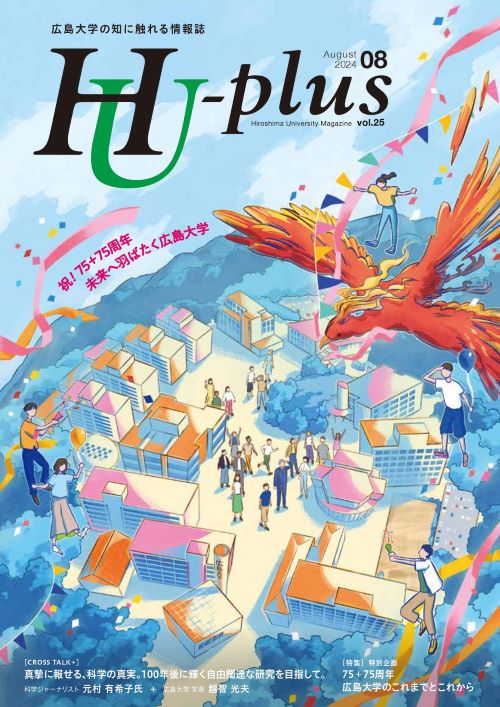

「真摯に報せる、科学の真実。100年後に輝く自由闊達な研究を目指して。」 - 特集

75+75周年 広島大学のこれまでとこれから - AERAが書く、研究者の素顔

島田 賢也 教授(放射光科学研究所)

広島大学広報室

Home

Home